2020年第2期

春江水暖鸭先知

[返回] 春江水暖鸭先知

熊 芳

一

虽然每天都是同一个太阳东升西落,但在哈妹简单的头脑中简单地认为,每一天的太阳都是有不同的,就如今天的太阳明显的就比昨天的要亮,亮得晃眼。哈妹站在县精神病医院门口,眯着眼望着天空,这是她第三次站在这里了,她想着:这鬼地方,应该不会再有下次了。其实,她前两次站在同一个地方的时候,也是这样想的。

恍惚间,哈妹看到有个人影从不远处向她走来,那走路拖声掖板的样子和右手臂末端一个光滑的拳头放在胸前的位置,像是怀揣着一个永远放不下的东西,脸上的一道疤让他的面像越发模糊,又成了他特有的标志,不用多看就让她认出那就是她的男人甘二,那个眼前的、接她出来和送她进去的同是这个人。

哈妹看了看天空,太阳又升高了些,当她把目光落回到甘二身上,她感觉阳光比先前的黯淡了。“把东西给我。”甘二走过来,用左手拿过她手上的一个粗布袋子,里面除了几件陈旧的换洗衣物,啥也没有。甘二把袋子挂在他胸前的那个右拳头上,这是他小时候因意外造成的残疾,右手已没了手掌和手指。这么多年了,他早已习惯了那个光溜溜的小拳头。甘二用左手去扯了扯哈妹,“以后会听话了吧!”哈妹听到这句话,把准备迈动的步子定了定,迟疑片刻,闭着嘴从胸腔里憋出一个“嗯”字,声息不大却也不含糊。她实在是不想再进去了,虽然她是脑膜炎患者,虽然她确实会经常发神经——病,但她也有清醒的时候,比如此刻。清醒得令她自己感到陌生,感到害怕,她想死去却更想好好地活着。哈妹经常忘了自己做过什么,但她知道自己还有很多新鲜事要做,又或者说,能见到阳光的日子每一天都是鲜活的,每一次犯同样的“错”都是不一样的。

哈妹和甘二来到汽车站,从县城到镇上也就一个小时的路程,哈妹本是一个无话都要找话地多嘴巴,现在,却一个字也不想说,静静地望着窗外,像正常人一样思索着,或许,她在自己的意识里本就是一个正常人,只是她杂乱毛躁的头发、偏黑的皮肤和偶尔一动一动欲语还休的嘴角,与她此刻深邃的眼神极不相称。

汽车在公路上行驶着,进入国道,两旁的树木伸长了枝丫,像是要使劲地把她往后拉,她往里边靠了靠,风从敞开的窗子里灌进来,哈妹并没有感觉到冷,她知道,快要到春天了。甘二本是一个不太多言的人,他偶尔偏过头看看哈妹,感觉她比以前安静了许多,想着或许是这段时间在精神病院的“改造”有些效果,虽然当时他不顾女儿小蕊的极力反对送她母亲进去,惹得小蕊跟他生了几天的闷气。

甘二不是个绝情的人,相反的,他倒有几分于心不忍,但他实在是拿哈妹没辙了,只好送进去让医生们管管,他们对付这类因神智混沌而不听话的人总是有办法治得服服帖帖。哈妹进去快一个月了,小蕊多番说起要接母亲出来,甘二也没想让哈妹进去待太久,只是想让她收收性子。甘二看着哈妹望向窗外空洞的眼神,再看看自己手上拜哈妹所赐的伤疤,想想她平时欠揍的样子,又觉此刻的她有些可怜和可爱,嘴角不经意露出一丝微微的笑意。

俩人快到家的时候,老远就看见家里养的一大群鸭子扑腾扑腾地在水塘里“嘎嘎嘎”地欢闹着,像是在迎接哈妹的归来。哈妹一改之前的故作深沉,咧开嘴笑起来,跑到水塘边和鸭子们一嘎一嘎地应和,把这些天受的罪都抛诸脑后了。

甘二看着像个孩子一样的哈妹,看着那伸长脖子扑闪着翅膀的水鸭子,多像自己,想飞,身体却沉沉的下坠。虽然甘二从来没有满意过他这个媳妇,但也是在一起过了一二十年的伴了,比起甘二一个人的时候,又多了一丝悲悯和丰盈。甘二用他自己的话说,就是他的命太硬了,要落点残、破点相才能好养活。甘二小的时候,家里分不到多少粮,连温饱都成问题,父亲体弱,腿有残疾不好使,母亲改嫁,他能顺利长大都得益于老天的眷顾。等他长到十八岁的时候,父亲让他学做裁缝。甘二想着,一个大男人,学裁缝有什么意思,他还想起了自小听村里老人们说的一句话:一件衣服,新三年,旧三年,缝缝补补又三年。这样算下来,一件衣服能穿到上十年,农村人有几个舍得年年置办新衣服的,一年到头能挣几个钱。甘二看到镇上的郑仁时常赶着一群鸭子来田里吃食,很是欢快,年轻的他正是一腔热血,像那扑腾的鸭子。甘二眼珠子一转,鸭子可以卖钱,鸭蛋也可卖钱,吃是一个及时消费的行业,今天吃了明天还想吃,就要一买再买。老人们也常说的,喝水要喝活水,挣钱要挣活钱。甘二就下定决心,要跟着郑仁学养鸭子,看鸭子是个技术活,不是想看就能看、想养就能养的,要跟师傅学。一不做二不休,甘二就认了郑仁作师傅,学着怎么养鸭子。这些家禽饲养也没有别的巧,就是要整干净,住得干净,吃得干净,就不易生病,养起来也省事。甘二虽然其貌不扬又带些残疾,但脑子机灵、做事麻利,每天把鸭子们的住处打扫得干干净净,把他们赶去邻村的水田里觅食,也是稳稳当当地守在那儿,不落下一只的赶回来,有的鸭子不小心崴了脚的,他就抱着回来,像是照看自己的孩子。甘二当学徒可不是白当的,一开始,郑仁给甘二每月六元钱工钱,甘二也没嫌少,他是来学本事的,并不在意这工钱。郑师傅看他平时不偷懒,做事勤快,确是一个好帮手,就对他生出几分欣赏来。甘二看出了郑仁的赏识,做了一个月后,就假意不做了,郑仁为了挽留他,给他涨了工钱,在原来的基础上一下翻了五倍。

甘二从早春一直做到晚稻种谷落泥,这时的鸭子正是开始下蛋、长得欢的时候,也正是缺人手的时候,甘二又使了点小计量,将了郑师傅一军。郑仁一听说他要走,就急了,“你怎么也得帮我做完这个月再走,要不,这个月我给你一百块工钱。”甘二没作声,默默地应允下来。待到月满期限到,不管师傅再怎么挽留,甘二都不愿再留下了,他看着师傅家的一大群鸭子见风长,心也痒痒的,他去意已决,他要自生炉灶。

拿着几个月当学徒挣来的不到二百元的工钱,甘二找到途径连买带赊地弄了些仔鸭回来,虽然他是一个男人,但对这些鸭子他可宝贝得很,每天带着他们穿田过河找吃的,很是带劲。经过他的细心照料,当田里野草疯长的时候,一大群鸭子也喂出蛋来了,那些肉坨坨圆滚滚,可都是钱啦!这下,村里人眼红了,就在开会的时候一起斗他,说甘二家的鸭子在下蛋,要他给村里投点资。甘二可不傻,“我的鸭子长起这么大,你们又没有出半粒谷,现在开始下蛋了,你们就眼睛红。”开会还没有几天,大家见甘二并没有投资的意向,就说,不投资也可以,那分口粮也就没他的份了。“我要你的嘿粮呀!”意思就是“我才不在乎呢,反正我是不会投资的。”没多久,村里就施行包产到户了,这个事情也就不了了之。

甘二的第一批蛋卖了一小笔钱,但在他手里还没捂热,钱就给父亲拿去还了米账,后面的鸭子要吃谷子,都是找亲戚朋友讨的借的,日子就这样拆东墙挡西壁,攮咯攮。甘二的父亲当家那么多年,甘二养那么多鸭子,卖那么多鸭蛋,到头来,还没有钱过年。后来,甘二就发脾气不依了,“这是什么日子,我每年养一大群鸭子,还不够给你还账的,以后你自己的事情自己解决,我可不跟你一起和稀泥巴了。”甘二和父亲大吵一架,几个族里的叔叔作中调解,就让父亲松了手,让甘二自己当家立门户。

本来家里有一亩多地皮,都被父亲做主给卖了,父亲只给甘二留了一小间破屋子,甘二好像习惯了自身这流离的命运。甘二想着把那间小破屋子修整一下,还没住多久,小破屋子就被父亲给卖了,“你怎么不把我也给卖了?”甘二气归气,可毕竟那是他父亲呀,甘二居无定所,只得在镇上废弃的农机站暂住下。

甘二虽然被定为残疾,但并没有依靠政府的救济生活,他慢慢地靠养鸭子攒了一些钱,就在父亲原地基旁边修了一个简单的房子。房子虽然简陋,但他觉得至少自己也是有住处的人了。甘二的父亲除了让他能活命,其他的从没怎么管过,两父子都是一人吃饱,全家不饿。母亲虽然改嫁,但毕竟是她娘,看到甘二都老大不小了,还一直没有婚娶,就做主给他找了门亲事。关键时候还是得为娘的出马。对于这男大当婚之事,为娘的总是操心得多些,而至于婚姻对象的情况,甘二是一无所知,却满怀期待。

二

要说甘二的残疾,是在甘二八个月大的时候,不小心跌入火坑,右手被烧坏,由于没有钱买好药,硬是直接烂掉了一只手掌,右脸上也留下了一道醒目的长疤,算命的说甘二命太硬,如果不破相,很难养活,所以,甘二对于这样的遭遇和印记毫无怨言,他逢人问起,就说自己命硬,破相好养活。在这世上,有命活是最重要的。

上到小学四年级,甘二就没有读书了,一是家里条件不允许,二是自己被人取笑和欺负。父亲是个没用而有脾气的人,甘二比起父亲,性子倒是柔和些。甘二用自己养鸭子存的钱修了一个三缝两间的木屋架子,一开始板壁都没钱装,只得到舅舅家讨了一床竹斗垫夹起,就在母亲的安排下结了婚。母亲介绍这门亲事的时候,甘二满心欢喜,男人嘛,长大不就是盼着娶媳妇嘛!而且由于他的长相和家世,已经落后同龄人一截了,先不说还没有见到对方本人,听着就很让人心潮澎湃。甘二在接下来的一段时间,每天的体温都要比平时高几度,还会莫名地看着自家的鸭子笑。一到过门的那日,甘二才得知,自己要讨来生活一辈子的却是个傻子,就是哈妹。

两家订了正月二十八那天过门,过门之前甘二和哈妹从没有见过面。甘二到哈妹家的时候,心里可忐忑了,哈妹的父母把她关在房间里,也没让她出来。一直到吃过晚饭,交了见面礼(就是礼金),这可是甘二正儿八经用来讨媳妇的钱。见真正的“女主角”一直没现花,甘二也觉得没趣,就起身准备要走,岳父岳母就觉得,丑媳妇终是要见公婆的,就把哈妹从房间里放了出来。甘二一见,也没怎么收拾的哈妹,乱糟糟的头发和陈旧的衣服,在本是花季的年龄却显出几分老气,感觉自己像是身处屋外的寒风之中,有些瑟瑟发抖。哈妹见到他,脸上生出陌生的观望,随后附带的一丝笑意也一闪而息。甘二想再跳一次火坑,把心直接燃成灰烬得了。甘二一句话也说不出,回到家,再也没有踏进哈妹家的门,那见面礼也没想着要了,他是不允许自己接受这门亲事的,虽然自己再不济,也不至于要娶个傻子吧!他不知道母亲是怎么想的,怎么会给他介绍一个傻子做媳妇,难道在他们眼里,自己就如此不堪吗?从没有哭过的甘二在回到家后也红了眼眶。

日子又平淡如水地过了八个月,除了他的一群鸭子,他的事,无人问津。母亲又请了个人,把甘二骗过去,跟他说了一大堆好话歹话,“你还挑别人什么,自己也就这个样子,找个女人,会生养,接起代,就算了。”甘二虽然身有残疾,但脑子不残,虽然配个傻子有余,但正常的人确也难找到一个和他相配的,不然这么多年了,也不见有谁提起过要给他做个媒。甘二自己也知道,再这么执拗下去,只会落得个孤独终老的结局。在隐约间,甘二对那个见过一面的傻姑娘竟生出一丝同病相怜的恻隐之心。甘二的心还是善的。

就像母亲说的,他也没得什么可挑剔的。中秋过后,甘二和哈妹两家报了日子,九月中旬,甘二就和傻姑娘哈妹结了婚。当时甘二嫌麻烦,两人并没有领结婚证,想着两人就像地里的萝卜——吃一截开一截,能混个日子就算了,只在男方办了酒,也算是“名正言顺”了。甘二和哈妹本来就是被人们忽略掉的两个人,结婚证那张纸,他们自己不在乎,其他人更不会在乎。

一年后,女儿小蕊出生,这倒是给甘二带来了新的生机。没有什么比这新生命的诞生更让人觉得自己生而为人之幸,或许有了孩子,男人才有了真正的存在感。可是欢喜没几天,甘二又成了被“抛弃”的人,只是这次还好有了女儿,是负累也好,是陪伴也罢,甘二都觉得好,觉得足了。哈妹生了女儿二十八天后,岳父岳母嫌弃甘二家里穷,又把哈妹接了回去,本来她和甘二就没有领结婚证,接回去也没有拖泥带水。

岳父岳母把哈妹接回后,想着把她又嫁给别人,还能收得点礼钱。对于甘二来说,女儿小蕊还没满月,“老婆”又要重嫁他人,后者并没有让他生出多少难过,他和哈妹并没有太多感情基础,都像是局外人,只是觉得可怜了刚出生的女儿。“我不是也有女儿了吗,娘要嫁人就让她嫁吧!”有人谈起这事,甘二看着怀里的小家伙,倒是想得开,自此,他就一个人带着小蕊生活,养着一群鸭子,感觉也挺有奔头。

小蕊不知不觉地长到七岁,鸭子也养了一批又一批,甘二的父亲也在小蕊七岁这一年去逝。父亲去逝的时候,甘二突然觉得,以前和父亲之间两人的对立早已在这几年中,被小蕊磨平了,他忽然感觉,现在除了小蕊,自己真的是无人可靠了。人往往只有在生离死别的时候,才会被亲人间的矛盾中隐藏的巨大的爱狠狠地砸中,让人欲哭无泪想要窒息。

甘二的父亲走后,有人就想着帮甘二做媒,他有个养鸭的活计,养个家还是不成问题的,而且待到行情好的时候,一年下来,挣的钱不算少。也是在这个时候,超戏剧性的事情发生了。

哈妹被父母接回家后,没过多久,家里又把她嫁给了临镇的一个男人倪大生。愿意接受哈妹的人家可想而知都是娶不到媳妇而想有个后传宗接代的,却没料结婚这么多年,倪大生都不见哈妹的肚子有起色,心里很是不爽,倪大生的父母更是看哈妹不顺眼,甚至嫌弃到给她下毒。有一次,倪大生的母亲把一碗放了甲胺磷农药的荷包蛋端给哈妹吃,被倪大生闻到气味不对,一掌打翻了碗,哈妹才保住了一条命。倪大生也听说了哈妹之前嫁过人的事,并有一女,就想着把小蕊从甘二的身边哄走。这个,想都不要想,小蕊是甘二的命根子,谁碰跟谁急。一向不与现实争斗的甘二,实在是是可忍孰不可忍,为此和倪大生打了一架,虽然不见输赢,但也让倪大生断了要小蕊的这个念想。其实,这些年哈妹的肚子一直没动静,是因为在生了小蕊后就结扎了,而这只有甘二知道。

每条命能生都不容易,也都有他存在的意义。哈妹当时怀小蕊的时候,就受到了很多的阻拦。由于哈妹的智障特殊原因,是不允许生小孩子的,再是怕甘二家养不起。甘二找到生育办,“父亲是残废,自己是个残废,哈妹也是个智障,三个残废,孩子都不要一个,活着还有什么盼头。”虽然没有哭哭啼啼,但也合乎情理,生育办的人也发了善心,也就没有强行阻拦。关于结婚证的事,当时甘二对哈妹不但没有称心如意之感,反而是觉得自己委曲求全,又怎会想用一纸婚书束缚自己一辈子。

三

在时间面前,每个人都会有同等待遇,小蕊一天天长大,也开始上学了,虽然上学多了很多玩伴,但是小蕊却从没有真正的开心过,同学没少欺负她。小蕊每天的衣着收拾都是脏兮兮的,大家都不跟她玩。甘二看到小蕊没有娘,又受同伴们欺负,很是可怜,自己本身就是一个被大家嘲笑的对象,除了在家里能照顾到小蕊,在外面也不敢跟别人理论。如果再找个后妈,又怕对小蕊不好,再加上倪大生那边对哈妹并不好,见她不能生养,倪大生也有了弃意。

甘二想着哈妹毕竟是小蕊的母亲,要不和哈妹复合算了。哈妹和倪大生是领了结婚证的,虽然倪大生已有弃意,但他不愿意再为哈妹花一分钱,连办离婚证的钱也不愿意再出。哈妹的父亲见女儿在倪家是过不下去了,甘二又有合意,就向甘二提出要两百元钱,甘二没有多说什么,给了岳父两百元钱,就把哈妹接了回来。虽然两百元钱对于甘二已不算什么,但甘二打听过的,办离婚证和结婚证总共才三十块钱,岳父开口要那么多,他也没有还价。

为了女儿小蕊,甘二接回哈妹后,两人办了结婚证,这次没办酒。

小蕊出生后一直都是爷爷和甘二两人带大的,两个大男人又当爹又当娘,吃的苦当是有的。小蕊读书不进,又常受欺负,还没读到六年级,就辍学了,在家深居简出待了几年,就出去打工了。对于想沦落风尘都不够条件的她,也是年少不懂事,挣两个子儿用三个的人,从没给家里回来什么钱,有时还得问甘二要。甘二就这一个“宝贝”女儿,家里的一切都是为了她,也从没有什么抱怨。哈妹虽然弱智,但她回来至少让这个家是完整的。人的存在本身就是一种意义,有时并不需要她做什么、说什么。

小蕊眼见着也大了,穷人的孩子早当家,甘二这些年还是存了一点私心,他跟小蕊说,“老爹一手拉扯你长这么大不容易,说句心窝子里的话,我是不想你嫁出去的。”小蕊也能理解甘二的心思,只是说,如果想她留在家里,现在的这个房子肯定是不行的。

那年正逢几十年一遇的大雪,厚厚的积雪把甘二家前门顶上的木头都压断了,甘二就向村里反映,村里的负责人到他家里一看,又把乡里的负责人叫了过来,商量着给他补了八千块钱。甘二用自己存的三万块,加上这八千,修了个水泥砖的三间平房,修起后还差两万块的账,就在镇上的银行贷了一万,找私人借了一万。小蕊这时看到家里的情况,也懂事了些,和家里省吃俭用一年,就把债还清了,只是她一直很少回家。

小蕊从十六岁离家,也没跑多远,就在市里打工,一直到二十三岁那年回家,带回来一个男朋友,不是本市人,叫丁进。丁进家里有三兄弟,大哥已离婚,小弟在外省结婚已丧偶。丁进是处在中间的一个,总是容易被人忽视,由于家庭环境影响,丁进从小就不爱与人言语,遇到小蕊,想着找个善良温暖的人暖暖这石头一样又硬又冷的岁月。丁进愿意做甘二的上门女婿,他也想逃离原有的生活环境,他想通过小蕊找到新的出口。不久,丁进和小蕊就结了婚。

现实就是现实,心里想的和行动做的,往往难以统一,虽然丁进也想好好地融入新的家庭,开始新的生活,但他吃饭的时候从来不上桌,总会夹一点菜就蹲在一旁,他原以为可以接受哈妹的弱智和邋遢,但还是不自觉的显现出一种排斥,本就沉默寡言的他,和长辈也没怎么交流,只有在和小蕊在一起的时候,会说上几句,日子久了,一种无形的隔阂充斥着家里的每个人,哪怕是在过年的时候,一家人都没有好好的围在桌子上吃顿团圆饭,丁进都是一个人端着碗在屋廊上吃。

甘二虽然嘴上不好说,心里对这个女婿也有了看法。丁进从没给过小蕊零花钱,他或许是喜欢小蕊的,但并不想融入小蕊的原生家庭——这个残之家,而他又不想脱离小蕊,因为他自己的家虽然大家都四肢健全,但也不比小蕊的家完整,他至少还能在小蕊柔软的肌肤上感受到一丝作为男人、甚至作为人的温度。

一开始,小蕊并没有生养,结婚三四年后,小蕊才好不容易怀上,甘二也从这些事情中隐隐觉察到她以前在外面的灯红酒绿。从怀上开始,小蕊就一直小心调养,怀孕后期的两三个月都是在医院保胎,虽然一路艰难,小蕊还是生下了女儿元元。甘二做爷爷了,他甚至比丁进这位爸爸更开心。有了元元之后,丁进经常跟小蕊说:“我们一家三口去别的地方再安个家,好不好,父母他们可以照顾自己,不用我们担心的。”小蕊听丁进这样说,并没有和他争执,只是心平气和地说:“我妈生我吃了亏,我爸养我吃了亏,父母有残缺的现状,我无从改变,但是我可以保证自己是不会离他们而去的,如果我有嫁出去之心,当初也不会招你为女婿了。”听了小蕊的话,丁进觉得自己的生活并没有改变,只是从一个“牢笼”进到了另一个“牢笼”,他这时也才明白,想要通过别人或是婚姻来拯救自己,这个念头的源头本身就是错的。

哈妹真的一点儿也没有思想、没有情感吗?不尽其然,她见到孙女元元也是欢喜的,会逗她、哄她,会跟她笑,只是家里人不放心让她抱,小家伙细皮嫩肉,骨头都是软的,怕她不知轻重跌着伤着,就没让她碰过,她只能保持距离地在一旁看着,但她心里是真开心的,虽然她们有着不可逾越的距离。

或许大家都有些疑问,为什么当初哈妹七年没有生养,倪大生还不愿意放人。哈妹是有政府补贴的人,因为她智障,没有劳动能力,政府每年都会有几百元的补贴给她,能保障她的基本生活。后来,甘二和她复合,也享受过一段时间的补贴待遇,政府每年会发给甘二六百元护理费,所以,那段时间,哈妹什么事也不做,哈妹或许知道有这笔钱的存在,就依赖甘二和小蕊照顾,有时,甘二要她去帮忙做点什么,她都会用一句话顶回去:“你拿了钱,还要我做事呀!我不做。政府是给了你们钱的,你们可别以为我蠢得油盐不进。”说得甘二无言以对。后来,甘二家条件渐渐好起来,这项补贴就没有了,哈妹也会做些简单的事情,比如切菜、烧水、照看鸭子,有时还会赶着鸭子去田间吃食,也正是因为她开始东窜西窜,很多村里的老光棍还捉她的“麻雀”。这是老人们闲聊时的调侃之语,意为揩她的油。

有些老光棍把哈妹带到自己家里,给她洗澡,还会在完事后给她几块钱。特别是秋天,谷子都进了仓,秋姑娘还穿着裙子在矮黄的稻桩上、长满细草的田埂上欢歌快舞,哈妹一大早就赶着一群鸭子,从一个村走到另一个村,她挥动着长长的竹竿,一幅粗嗓像男人一样一边“哟呵哟呵,哟呵呵呵”地把鸭子赶下水田,一边自言自语的嘀咕。这个季节不论是鸭子还是人,都是省事省心的,因为这时候,农人们刚刚割了稻谷,水田里有很多遗落的谷粒,每次鸭子总能在一两个村子就把肚子吃得胀鼓鼓的,从那得意又满足的“嘎嘎嘎嘎”叫声中就能听出来有多欢喜。哈妹看着鸭子把头伸进泥水里啄食,咕咚几下,又把头抬起来,抖动几下,再拍打几下翅膀,好不快活,她也笑着,自言自语,“有翅膀真好呀,飞不高也能扑腾几下。”有时竟然还与鸭子说话,那么一大群的鸭子,总有一两只会“嘎嘎嘎”的回应几声。

每个人都是一个湖,湖面总不会一直是平的,不时的风,偶尔闯进的石子,甚至一声鸣叫,都会惊漾出波光,因为有纹路,人才为人。有时哈妹在村里放鸭子,一两里路都了无人烟,小村落两边是山,中间夹着水田,一条不到三米宽的小石子路,偶尔有个小孩子放学路过,哈妹会好心地打招呼,想拦下他们陪她玩玩说说话,可是小朋友都会闪开,不理睬她,甚至怕她,只有几个老光棍有事没事过来调戏她,揩她的油,她也习以为常了,一个人放鸭子本来就无趣,就像小孩子需要玩伴,偶尔有个人来“打情骂俏”,闹腾一番,也是一分快意。

一天,邻村的老光棍包福去山里捡点碎叶断枝,准备做引火柴,在半山腰里听到山下一群鸭子的叫声和哈妹那粗大的嗓门,不由得心头一热,打起歪脑筋,不声不响地下了山,走到哈妹的身后,碰了她一下。“哈儿,今天又一个人来放鸭子呀。”包福一脸笑,脸上的皱纹里藏着的都是不怀好意。包福把她哄到山下一个杂屋里,平时是用来避雨休息的,里面放着几个木桶,一个用来舀水的长瓢,地上还堆着一些黄色的稻草。包福从口袋里掏出几块饼干,哈儿接过了就塞到嘴里,放了半天鸭子,肚子也有点饿了。包福趁机解开了她的裤扣,把手贴近哈儿的身体,胡乱摸起来,哈儿任其行事,没有拒绝,嘴里还嚼着饼干,身子一下就瘫软了,歪倒在稻草上。包福光棍多年都没尝到女人味了,他像一头饥饿的豹子,扑到哈儿身上,一阵撕咬,掀起一阵狂风暴雨。哈妹的大脑一片空白,感觉就像甘二的第一次那样激情燃烧,她的两条腿使劲地蹬着,嗷嗷地叫起来。

完事后包福给了哈妹五元钱,哈妹把钱揣得紧紧的,感觉比平时握着鸭蛋更有分量。哈妹高高兴兴的赶着吃饱喝足的鸭子回去了,不时还回望了几下那个小山凹,那里宁静而祥和。哈妹回到家,高兴地把包福给的五块钱交到甘二手上。“你这是哪里来的钱?”甘二脸上的一道疤自带凶相,如此严肃地问哈妹,倒把她吓住了,哈妹是不懂,但是甘二懂。哈妹也没有隐瞒,她根本就没有谎言的概念,所以她也不会说谎,说了什么,做了什么,哈妹都如实坦白,甘二一听脸都青了,就一边骂一边劈头盖脸的打起来。甘二打了几下,还是一肚子气,哈妹像一个做了错事的孩子,垂着头默不作声。哈妹忽然懂得,有些男人让她沉默,有些男人让她叫。

哈妹不记事,就像是一条鱼,记忆只有七秒,或许七秒都没有,而仅仅只是当下的发生,第二天照常又傻呵呵地赶着鸭子走西村到东村,她不懂别人的心思,也不在意别人的闲言碎语,她只在乎鸭子有没有吃饱,有没有长镖。寂寞了,她会对着在水中啄食的鸭子自言自语,没人明白她在说什么?只有天知地知。

几天后哈妹又遇到包福。包福如猫儿遇到了鲜鱼,一脸浪笑,一回生二回熟,一见面就伸手往哈妹胸前摸了一把。数日不见,说不想是假的,包福如法炮制,说了些好听的话,哈妹想起上次的事情,身体就热了,又莫名地跟着包福来到山凹处那间杂屋。就这样有过几回以后,哈妹竟然有时早上起来在家烧好热水,就径直地跑去包福家,还几天不回。有时甘二一口气堵在心里,就想着不接哈妹回来算了,可是小蕊又会提醒他,“妈妈都出去好几天了,你还是要把方向摸到一下,看她到底是在哪个地方。”

不接回来又怎么行呢,毕竟还是自己的堂客。甘二心一横,还是去了包福家接哈妹,但哈妹不愿跟着他回来,甘二没辙,只得打电话给村支书,村支书把他们一起带到政府办公室,“你为什么要跑到别的男人家里去呢?自己的男人接你还不回来。”村支书调解时也只能好生说。但所有的道理和世俗人伦,跟哈妹讲都没有用,“跟别人几得好玩,跟甘二一点味都没有。”哈妹也没个避讳,有啥说啥,见到此状,大家都无言以对,无可奈何。一个没有社会观念的女人,只要快乐,她就做,她的身体被这种本能的快感牵引着,她不懂什么是交易,她在与春天交易。

哈妹性情不定,没少在切菜的时候反手就在甘二身上乱砍,甘二也没少因为她不知收敛而气不过加以拳脚,而夜里,当月亮脱去那层遮羞布,甘二又紧紧地把哈妹搂在怀里。自从哈妹嫁进门,甘二就一直搂着她睡,只要床上有女人味,他就莫名的踏实了,有时在肉体上折腾一翻,发泄后也就无怨了,沉沉睡去。黑暗,将一切悄悄抹去。

四

元元十个多月的时候,那天,甘二和哈妹都不在家,只有小蕊看着元元,傍晚时分,小蕊在家里备菜做晚饭,以为元元一直在家里玩,就没怎么在意,等到她做好饭,准备叫甘二和哈妹吃饭的时候,才发现元元不见了,待大家找到的时候,元元已经在门前的小溪里没有了呼吸。元元没了,甘二像泄了气的皮球,做什么都提不起劲,小蕊和丁进也离了婚。

哈妹自从元元没了后,开始有些疯癫,每天都不待在家里,每次都是甘二和小蕊做好饭,她只管吃。哈妹又喜欢往外跑,每到太阳刚冒出头,她就跑出去了,她能跑去哪里呢?都是些没结婚的光棍家,留宿几天才回来,连村支书都从别的男人家帮忙接过几回。

甘二实在是没办法了,有一次从别的男人家接到哈妹后,并没有直接回家,而是租了一辆车,把哈妹送去了县里的精神病医院,住了一个月,花了两千块钱。一个月后,甘二又把哈妹接了回来。就有了开头那一幕。从精神病医院回来后,哈妹乖了很多,以前是越喊她越跑,现在,甘二还是会让哈妹看鸭子,给她找点事,让鸭子看着她,让她有事做别乱跑。

养了近三十年的鸭子,甘二对鸭子也是有感情的,有时鸭子在外面受了伤,他都会抱在怀里带回来,家里的鸭笼也打理得干干净净的,他对看鸭子就像男人吸烟喝酒,有点小瘾,一天没听到鸭子的叫声,都感觉心里少了点什么。再者,就是鸭子成了他的主要生活来源,还得养活一家人。

甘二从没有抱怨过命运的不公。之前,元元出生后没多久他就找人算过,算命的说元元的命也比较硬,很难养活。元元没了后,甘二也就信了这都是天意。甘二伤心得几天没做事,后来别人劝慰他,该干嘛还是得干嘛。

哈妹倒是随性,想在家里住就在家里住,不想在这里住就不住,时常跑回娘家,或是跑到别的男人家。有一次,甘二的岳父说身体不好,哄着哈妹在娘家住了两年,在那期间,也没少跟哈妹灌些迷糊汤,哈妹的性子也可能听了一些父母的话,变得更生硬,就越发的不想住在甘二家。甘二实在没有办法,又把哈妹放到精神病医院住了一个月。出来的时候,哈妹信誓旦旦地说:“我以后不会跑了,我刚坐了一个月牢。”可她哪懂得信誓旦旦,“你还跑,还跑就再把你送进去,关死到里头算了。”甘二并不是吓唬她,也算是吓唬她。哈妹听了,倒真有些惧怕起来。

元元在的时候,哈妹并没有特别地体现出有多喜爱,虽然会逗她、哄她,但在她眼里,那个小生命就像个小“把戏”,可以相互乐一乐,只是大家都不让她碰,她也就不碰。元元走后,哈妹也很悲伤,心里惦念她。或许这让人很奇怪,一个傻子怎么懂得惦念?而这并不奇怪,奇怪的是人们总是按自己的意愿去想别人的意念,还以为自己总是对的。

元元刚走不久,那时还是夏天,哈妹一大早上的从床上爬起来,只穿了一条短裤衩,只身到屋前的小商店买了一些冰棒和小玩具,直奔后山,她是去找元元的坟的,那样义无反顾,以至于脸上腿上被一路杂乱的刺条挂了很多的血印,她自己都浑然不知。哈妹并没有找到地方,就跑了,跑回了娘家,还向父母和小蕊告状,说身上的伤是甘二用竹条打地。小蕊一开始都信以为真,还对甘二说:“爸,你这下手也太狠了些。”过了几天后,如果不是一位村里人说出了事情的真相,说他亲眼见到了哈妹那天去山里的行径,甘二“下手狠”这个黑锅可能就一直背下去了。

有时,哈妹会有暴力行为,那种很用力却不自知的原始冲动,让人愤怒又不能把她怎么样。有一次,小蕊生病,哈妹的父亲也就是小蕊的外公过来看小蕊,甘二为了招待岳父,买了一些肉,哈妹拿着刀要切,切了半天,切得四不像,丁不像丁,条不像条,块不像块。甘二就说切得不行,想拿过刀,自己来切,哈妹反手就是一刀,砍在了甘二的手臂上,鲜血直流,甘二和哈妹都麻木地望着她。哈妹可能自己也没有想到会做出这种无意识的举动,时间在三人空白的对望中凝固,只有血在流。

这些年,甘二从来没有遇到过鸭瘟,并不是鸭子不会得鸭瘟,别人也碰到过,只是甘二没有遇到过。最多的时候,甘二养过上千只鸭子,那时候政府有补贴,忙不过来的时候,他就请了个人,但那个人干了不到三天,就觉得看鸭子实在是个累活,干不下去了,跑了,而甘二却一干就是三十年,每天从早到晚,起早贪黑,最根本的,还是为了一家人的生计,小蕊现在也没有挣钱来源,平时都是甘二给她零用,甘二一次也不会给她很多,知道她以前在外面撒手惯了,小蕊喜欢买好的、吃好的,平时总是在一家服装店买衣服,没钱给就赊账,欠的钱都是甘二去还。

小蕊离婚后,出去交往了一个比她年龄大许多的男人,怀了孕,没保住,后来又怀了,就一直吃药保胎,小蕊本不想要,但甘二说:“你不要孩子,老了就只有住到堡上去。”堡上是镇上的养老院。

“那个男人我见过一次。”甘二被叫到村里办公室了解情况,说出这句话,沉默了几分钟,一般的情况下,遇到这种情况,家里都是很反对未婚先育的,还是这不清不白、没有保障的情分,可是甘二却偏偏要小蕊留下这个孩子。“小蕊是我一手带大的,我最了解她,我知道她是不会嫁出去的,出去后没人照顾我和哈妹,小蕊的性格又内向,如果嫁出去,也难和公婆处理好关系,而且像我们这样的家庭,再招一个上门女婿的概率也几乎为零。”“我现在只有一个想法,哪怕是借种,也得让小蕊留个后,有个依托,自己不可能管得着她一辈子,她现在自己一个人带孩子是会累点,但我在有生之年也不会看着不管,我辛苦点也没什么,反正这大半辈子都熬过来了。”村里的人听了,也不忍心插手他们的家事。

甘二一直以来都在认命,却又在通过自己的一股信念在努力活命。“我现在最大的一个想法就是能把哈妹养老归山。我不管她还有谁管她。如果我不管她,可能死在哪里都没有人知道。”偶尔谈到哈妹的时候,甘二的眼里没有光也没有杂质,哈妹虽然喜怒无常,从没归属于他,但毕竟夫妻一场。甘二看着小蕊一天天隆起的肚子,把家里养的鸭子翻了倍,哈妹看鸭子的时候,他就捡荒货卖点钱增加收入。甘二把拾回来的湿纸块放在门前的坪里晒干,不时地去翻个边。“荒货店不收湿的,得晒干了才能卖。”甘二自言自语,不经意抬头的瞬间,看到云层里的光从边边角角透出来,有些晃眼。

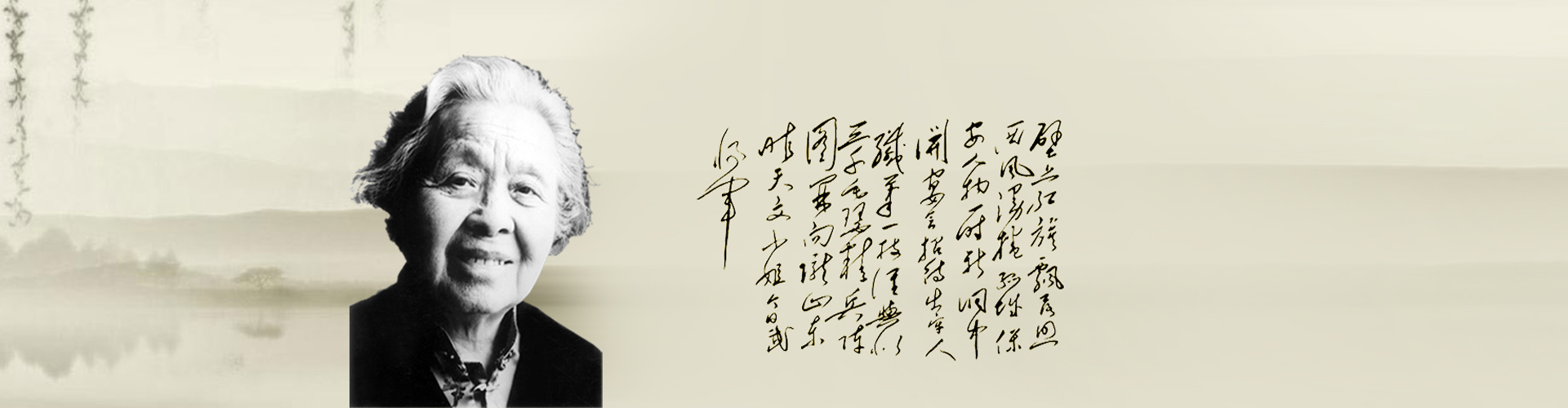

熊芳,湖南桃源人。参加《人民文学》第五届“新浪潮”诗会,组诗见于《人民文学》《诗刊》《星星》《扬子江诗刊》《汉诗》等,入选多个年选版本。获“人民文学·紫金之星”奖、台湾叶红女性诗歌奖、常德原创文艺奖等。现为常德日报社编辑。