2024年第4期

去罐头嘴找张好汉

[返回]去罐头嘴找张好汉

□白 话

站在沅江大堤上,顶着满天艳阳,一身海青足踏芒鞋的光头对着一江秋水,撒了一泡尿。然 后,一声怒骂,扬长而去。

这是张好汉留给我最后的影像。

今天 9 月 10 日,即将退休的康老师特邀我们几位去沅江水上渔村聚会。康老师在政府任职多 年,门生故吏多如牛毛。我们都是他早年在牛望嘴中学当老师时的学生,算得上是正宗亲传弟子。 中午,酒足饭饱后,几位混得好的学生理所当然陪老师玩牌,空下我和蒋文化。也不能说是空 下了。今天聚会的几位都是康老师的学生,凑牌桌时,向来灵泛的蒋文化拉着我主动客串服务生的

角色。等康老师他们坐定,牌局杀机四伏时,我俩便开车前往罐头嘴。 说实话,当蒋文化提出找张秋生时,我愣没想起来张秋生是谁。但他说张好汉,我心口一紧,

脑海中跳出那个类似鲁智深的背影。 张好汉也是我俩的同学,康老师的学生。不同的是,他是没有正式学籍的旁听生,与我们同窗

只有一年半。好汉是康老师给他起的诨名。尊称也罢,戏趣也好,我们叫了几十年,早把张秋生这 个原名给忘了。所以,蒋文化说要去罐头嘴,我心里正装着事,一举二便,正好拜望老友,再叙旧 情。

顺着沅江大堤一直往东,半个小时车程就到罐头嘴,再转过一座建有水闸的石拱桥,向南半里 就到了张好汉的家。房子还是那栋二层小楼,只是大门紧闭,杂草丛深,蛛网遍布,像个色衰爱弛 的弃妇。看得出,这房子有些时日没人住了,又加上年久失修,西边二楼墙面已然塌了半截。

我俩面面相觑,这哪是记忆中的张宅?张好汉人呢? 透过灰蒙蒙的窗,我看见一张赤条条的六弯砣床摆在房间的东北角,一条烂被絮一半耷拉在床

板上,一半拖拽在地下,上面遍布森森白霉。墙上还挂着那块镜框,奇迹般残剩半块镶嵌玻璃,呈 半月状。这是张好汉当年和蒋文化表姐结婚时,我们几个穷学生凑钱给他买的礼物。康老师亲书 “百年好合”几个大字倔强地据守在镜框半米区域。墨迹斑驳,蛛网纵横间,诉说着这间房主人当 年的欢喜岁月。

正疑惑,路边走过一须发皆白的拄杖老者。蒋文化急忙上前。请问,张秋生先生去哪儿了? 张秋生先生?那老人狐疑地看着我俩,又看看那衰败的房子,说,你要找的人是不是五癫子,

张家老五?

蒋文化连连点头。是,是。我们是初中同学,好多年没见着了,今天特地前来找他叙旧家常。 老人一声叹息,你们怎么才来啊! 蒋文化越发小心,不好意思,平时工作有点忙,耽搁了。老五他人呢? 老人脸色一沉,埋进土里快三年,骨头都敲得鼓响喽。 什么?他,他,张好汉死了!我再也忍不住冲过来,一把抓住老人的手,他怎么会死呢! 谁还会不死?你看我,就想找阎王爷论理去,为什么放任着让我活得这么不耐烦。老者被我吓

了一跳,甩脱我的抓扯,后退两步,见我一脸急切,停止挖苦,说,老五他疯了,癫了四五年,尽 说些胡话,把人会吓死。

还是蒋文化晓得要领,老人家,老五是怎么死的? 老人一听,似乎更来气,怎么死的?老五今天说这不行,明天说那不好,结果,先把自己咒死

了。顿了一下,他叹了一口气,五癫子说的对,这两年老天爷发怒,把多少人和事都齐齐收走了, 独独剩下我这个老不死的。

他到底是怎么死的?这老者也有些疯癫,说话前言不搭后语,我咽下急切,轻声提示:是因 病?

老人愣了一会儿神,说,淹死的。他指着不远处的石桥:就在那闸口里,第二天上午都漂到河 中间了,才看见。

这信息太过惊悚。我俩像被雷击中一般,一脸惊恐。 老人见我们呆立在那里,似乎清醒了许多,指着另一个方向,说,五癫子就埋在那片竹林里,

要不,你们去看看? 再次,我们面面相觑。最终,蒋文化摇了摇头,有气无力吐出一口气,算了,我们回吧。说

罢,不等我回应,他急走两步,来到车边,拉开车门,一屁股坐回驾驶位,发动机车。我刚坐进副 驾驶,他便挂挡踩油,一声怪叫,连吐黑烟,汽车一头冲上水泥路面,气急败坏,如丧家之犬。

一路无语,快到渔村时,我才灵魂回壳,想起什么,问蒋文化,你最后一次见张好汉是什么时 候?

他愣了一下,清了清嗓子,迟疑着说,应该是十多年前吧,具体时间不记得了。 我丢了一口气,我最后一次见五哥是五年前,在沅江大堤上。那时,他刚从寺庙出来,直摇

头,说终于明白《水浒传》最后宋江一众好汉为什么都要死。 为什么要死?蒋文化紧盯着江堤上的路,有口无心回了一句。 他没有说。我思索一下,又找到一些漂浮在脑海的片段,便情不自禁地加了一句,说不定他是

自问自答。

自问自答?蒋文化专注于车前,还是敷衍。 我猜的。我也不愿往深处走,轻描淡写回了一句。 蒋文化听出我的心不在焉,没话找话,他还是自称洒家? 听见我一声嗯,蒋文化一声寡笑:还假模假样地跑到庙里去,真的把自己当鲁智深了? 我说,那些年,他一直在折腾自己。

蒋文化还是冷笑,折腾?就他?我看就是作! 见我无语,蒋文化又言之凿凿:不作不死。你看看,老五这是典型的作不死就往死里作! 见我还是没有回应,蒋文化知道有点过头,赶紧找补,老五找你做什么?讨论替天行道,还是

禅宗佛法?

我说,五哥到柳城是找康老师喝茶的。人没见着,倒把我骂了一顿,责怪我不应该丢了专业, 还说我不合适坐办公室。

不合适?像他那样,迂腐蠢笨就合适?蒋文化大声说道:幸好你没做学问当学究,不然,哪有 今天。

我没接话。蒋文化觉得无趣,便猛轰油门,直到车停稳,他才自言自语地说,素娥姐昨天还问 起呢,没想到会是这样。

素娥姐?我一时没转过弯来,谁呀?你新找的情儿?不对呀,都姐了,得多大年纪啊。 我表姐,张秋生前妻,回柳城快半年了。见我还是一脸疑惑,蒋文化摸了摸鼻头,清了一下嗓

子,放低声音,她又离婚了,年纪大了,恋旧,可能想旧情复燃吧。 这话说的!

妈的,我说你怎么突然有心寻五哥,原来是帮潘金莲找饭票呢。这回我真的不管不顾,要当着 面骂人了。你姐弟俩怎么总围着一个人祸害,五哥只剩下一堆骨头还不放过?也不经你俩啃哪!

你不也一样骗他?蒋文化没有隐忍,干净利落回怼一句。 这话有点狠。

刚才,在去的路上,我把康老师的意思跟他说了,他一脸愠怒,只是压着火气没有出声,这会 儿终于找到爆发点了。

幸好,见我急赤白脸,蒋文化闭了嘴,没有往下说。这是他的优点。这么多年了,我的道行还 是不够。

回到包间,牌桌上正白刀子进,红刀子出,难分难解。坐在康老师对角的隔壁刘同学得意地对 我说,老师厉害,雄风不减当年呐!我一看桌面,康老师胸前的红票子快堆到下巴了,一脸踌躇满 志。另外两位隔壁同学胸前也不少,只是不苟言笑。

趁着康老师和牌的空档,我说,张好汉死了。 康老师一边摸牌,一边兴致高昂地问,谁?谁又死了? 我重复了一句,张好汉,就是张秋生。康老师脸色一僵,但手上动作没有停。等大家牌摸完,

他才淡淡地回了一个字,哦。 这局牌打得悄声没气,最后被康老师下手的李同学胡了。再次摸牌的时候,康老师得空闲,随

口一问,埋哪? 我没有接话。刚才,几个隔壁同学都拿眼横我,正懊恼。

他的坟在哪里?牌摸完,康老师的话题并没有放下,拿眼盯着我,问,跑那么远,你们不会连 他的坟头都没见着吧?

听说在一片竹林里。我讷讷地回答,主要是惊住了,没想着要去,不,我俩的确应该去祭拜。 康老师没有再说话,一手好牌打得乱七八糟。结果,这局谁都没胡,水了。

再一局,牌摸到一半,康老师把面前的牌一推。不打了。

康老师决定继续我俩没有做完的事。 我不是一个多管闲事的人。

就在昨天,康老师给我下派任务的同时,也透露我即将到经开区主政的信息。跟蒋文化摊牌, 即是领导交办的工作,也是自己将要面对的难题。在康老师手底下多年,无论是工作还是生活,我 都有些心得体会,也掌握了一些基本功。就像沅江的鱼,七秒记忆能保证它在水里快活自在,多一 秒,或者多一点点思考都可能会让鱼坠落深渊。但潜意识里,有一个声音告诉我,张好汉的死,必 须告诉康老师。

张好汉曾经也是我的老大。 我俩住在洞庭湖西边四县交界的一个水泊里。我住的牛望嘴属于柳城,而张好汉居住的罐头嘴

属于汉寿。那些年,牛望嘴和罐头嘴的小年轻都是浪里白条,不仅下河网鱼抓虾,还无事生非,扯 皮干架。牛望嘴刚对外声称有三十六天罡,罐头嘴就及时推出七十二地煞。两地为此争斗不休,还 出过人命。年轻人有使不完的劲,打不完的架。一批天罡逮进去,又一批地煞冲出来,摆出梁山好 汉的范儿,纵横乡里,呼啸江湖。

那时候,张好汉二十刚出头,家中排行老五。别说宋江,就是时迁这等末流地煞星都轮不到。 他不甘寂寞,纠集牛、罐两地一帮半大孩子,做起了少年版及时雨,独步沅江南岸。刚开始我们喊 他大哥,随着各路英雄豪杰的加入,他很快靠后站。大家的称呼也跟着变,有的喊他老五,有的直 呼其名。张好汉比我大七岁,我喊他五哥,算得上是尊称。只是我们分属不同的县,也不在一个乡 镇,能让他过瘾的机会很少。

等车的间隙,康老师突然问我,你知道沅水流向哪里吗? 我一脸蒙逼。这是什么问题?

不等我反应过来,他指着脚下一江缓流,说,前面不远处就是罐头嘴和牛望嘴,再往前就是洞 庭湖,过了洞庭湖就是长江,更远处是大海!顿了一下,见我点头,康老师一脸严肃,这是当年我 刚到市府,张秋生对我说过的话!现在我转述给你们,希望你们能明白。

我听明白了,这话不是对我说的。但习惯性地,我还是连连点头。一旁的蒋文化愣了一下, 说,人都死了,说这些还有什么用。

康老师目光犀利,文化,张秋生人是不在了,但这江水还在流,还要千百年的流下去! 蒋文化张了张嘴,话头冲到唇齿边,却没有溜出来。

看来,习惯真是个好东西。 姜还是老的辣。我明白康老师去罐头嘴的用意,心中越发懊恼,没有去竹林好好地祭拜张好

汉。

志强,你能有今天,多亏人家张秋生啊!康老师又盯着我。这回是一语双关。 我赶紧回应,那时的我顽劣不堪,只想着打闹快活,幸好五哥逼着再进校门,慢一脚,我可能

就会被扔到江堤下的柳树林。 众人都笑了。大家都是牛望嘴的人,彼此之间一丝不挂。

见蒋文化也是一个劲儿地傻笑,康老师收起笑容,慢条斯理地说,还有你,文化,你的第一桶 金还是人家送给你的呢。

蒋文化一脸涨得通红,说,那,是,老五是给我五十万,可那是购蚌的货款,十万只优质蚌, 我都养了一年,里面的珍珠都有小指头大呢。

我连连冷笑,还想着你的珍珠呢,你不知道那年的蚌已一文不值了吗? 那也是珍珠蚌嘛!蒋文化急了,张秋生说得很清楚嘛,只要不养蚌,那钱就当作是赔偿款!见

没有人附和,他有些气短,便作煮熟的鸭子。我与罗志强不同,如果不是张好汉逼他读书,他肯定 会扔到河滩里吃枪子儿。

那倒不至于。康老师摆了摆手,知识改变命运,但时也,运也,命也。这世间的人和事,存在 即合理,看似不经意,天道使然。

众人闻言,都围过来,洗耳恭听。可康老师沉静下来,缄默不语。 我在社会上混了三年,跟的几任老大都逮进去了,一李姓老大甚至被枪毙了。政府召开万人大

会,现场观刑,把我们这群半大孩子吓得不轻。毕竟是一条鲜活的性命,前不久还生龙活虎耀武扬 威的,转眼就被丢弃柳树林,成了一具无人收埋的死尸。

当时的我正享受着大块吃肉大碗喝酒的快活,哪想读书。好话说了几箩筐,见不顶用,张好汉 抓住我就往河滩里走。站在李老大弃命的沙坑前,他给了我两个选择:要么,扔在这里成孤魂野 鬼,要么,去读书,跳进沅江就是游向八方的蛟龙。

张好汉脑子活,口才好,爱说,会说,能说。用牛望嘴的话说,就是石头也能给他说得像条 鱼,扔进水里就能游。那一刻,我真觉得自己能成为丢进沅江就会游泳的石头。

志强,你得还记不记得,有一次在课堂上张秋生曾给我提了两个难题?坐在车里,康老师见我 垂头丧气,笑着说,我记得你俩刚插班进来没几天,就给了我一个下马威。

那是张好汉的高光时刻,我怎么会不记得。我张了张嘴,没有出声,扭过头,用一双眼睛把自 己整个儿扔给堤下那汪碧清。

《鲁提辖拳打镇关西》的课堂上,康老师别出心裁,让我们自己讲读,把不懂或不明白的地方 标记出来,向老师提问。张好汉第一个站起来,为什么《水浒传》的一百单八条好汉能千古流芳, 而今的好汉只能被当作罪犯枪毙?这话大胆。博学广闻的康老师并没有直接回答,而是从独立思考 的角度对旁听生提出口头表扬。能得到老师的肯定不容易,张好汉一鼓作气,直接灵魂拷问:手无 缚鸡之力的宋江既然当了众好汉的大哥,为什么老想着招安?见对方脸上写满了勤学好问,康老师 知道不说点什么很难蒙混过关,但是这坑又不能当众跳,他只好以教学时间紧为由,让旁听生课余 时候去办公室私下交流。

我和张好汉都是直接进入初中二年级,就是康老师任教的那个 班。那一 年,我十 五,他 二十二。牛望嘴虽是水乡,自古除了水泊梁山的英雄气,还有孔孟耕读遗风。在这里,只有怯懦才 被人不齿,没有因年长学迟而笑话。

张好汉再入校门是监督我,也夹带私货:《水浒传》。他喜欢看书,一套《水浒传》小人书被 翻得稀烂,也没弄明白,灰头土脸的宋江怎么会被称为及时雨,还被推选为梁山带头大哥。张好汉 出道十多年,除了混出一张江湖神棍的嘴,什么也没得到。

张好汉的问题曾困扰牛望嘴一代人。课堂上,除了送出一个响亮的绰号,康老师什么都没说。 我不想知道康老师曾私下里给张好汉说过什么,但我很好奇,康老师为什么对张好汉的死这么上 心。

再次经过堤上石桥,康老师示意司机停车。我们下车走到闸口边的条石构件上,左看右看,谁 都没有言语。脚下的沅江波澜不兴,似乎也揣着一池子心事。

良久,康老师明知故问,这里? 我点了点头,没有出声。

康老师伸手扶住闸旁水泥石柱,俯身下看,良久,才抬头,重重吐出一口气,又清了一下嗓 子,张了张嘴,可一个词也没吐出来。我猜,老师可能也发现,站在这里伤感,甚至落泪都可以, 只是千万别开口。对于一个能让石头下水游泳的人,此时此地,说什么都是多余,怎么说都错。

正纠结,一架飞机悄无声息地划过天际,留下一道长长白色㾗迹,久久不散。痴望良久,没有 任何提示,康老师弯腰躬背,沿大堤斜坡向闸下走去。这是要干嘛?我们呆住了。马上就六十的人 了,船到码头车到站,别不是想不开吧?

我紧跑几步,和蒋文化一左一右,扶着康老师慢慢落到闸底水边,找一块石头坐下。半晌,康 老师缓过劲来,再次四下看了看,整个江堤除了几头正在闷头吃草的牛,就我们几个活物。他不再 犹豫,将鞋袜脱掉,将一只脚试探性地伸进水里。江水清冽。康老师一个激灵,身形晃了晃,稳住 了,可水面顿时变得躁动不安。紧接着,康老师又将另一只伸进去。老师只是稍稍摆动几下,就收 回双脚。我赶紧上前,帮老师穿好鞋袜。

康老师没有动弹,任由我侍弄,只是望着那潭清水发呆。穿戴整齐后,他站起身,抬头扫视闸 堤四周,又俯身下看,良久,才吐出一口粗气,你说,我从这里掉下去会不会淹死?也不等回话, 又自话自说,你们说说,一个江水里泡大的人,得多大多深的水才困得住?

问了也是白问。我们俩和闸下的水都不约而同选择了沉默。 良久,康老师抽回深陷江水的目光,回头看我,志强,当年张秋生养殖珍珠时你在哪上班?见

我一脑门浆糊,又问,张好汉赚五百万的时候,你在干嘛? 我大学刚毕业,分配到柳城畜牧水产研究所从事翻译工作。我赶紧回答。 您别想了,那研究所早关门了。蒋文化见康老师在思索,即时插言,要不是您提携,别说身居

高位,志强肯定和下岗同事一样,连吃饭都成问题。 我没有说话,也不知道说什么。我在研究所五年,张好汉赞助了五十万,工资好歹有着落。 他还骗老五说养珍珠污染严重,其实就是眼红人家发财,夸大其词。蒋文化可算抓着机会了,

直接拿刀子朝我心口捅。 临近中考,小学没毕业的旁听生实在没理由待在教室。康老师便资助他南下,以他三寸不烂之

舌和打死不服输的劲头,说不定能闯出一番新天地。 这一去就是十年,他混迹在沿海各大养殖场,或打工,或掮客。钱没攒几个,交朋处友倒是没

落下。期间,张好汉只回来过两次,一次是老妈过世,一次结婚。每次张好汉都西装革履,人模狗 样的,像影视里的归国华侨,让我们这帮同学羡慕不已。蒋文化更是主动将表姐介绍给他。

九十年代中后期,乡镇企业遍地开花,兴旺发达。学而优则仕。已是牛望嘴一把手的康老师想 为父老乡亲做点实事,自己也急需政绩支撑。苦于没有资源,权当是死马当成活马医,老师想到了 这半吊子学生。

张好汉嘴上还是打哈哈,可做起事来有板有眼,一点都不含糊。他租赁沅江边一处 500 多亩半 荒废的沼泽地。又空手套白狼,从外商手中弄来本地人从没见过的蚌苗,埋头苦干三年后,转手将 成品卖给外商,获利五百万。

这可了不得。 当时的牛望嘴,有五万资产就算大老板了。张好汉一下子高山仰止,也让康老师一夜成名。作

为乡镇企业发展的排头兵,牛望嘴成了全省的典型,康老师也顺理成章,成了全省经济建设的标 兵,胸前佩戴大红花,站在全省最耀眼的领奖台,也登上柳城日报头版头条。

文化,你当时在干嘛呢?康老师扭头又问。 蒋文化声音低了八度,我,从青岛当兵回来,被您招安,用复员费在牛望嘴经济开发区开了一

家粮油加工厂。 哦,我想起来了。康老师嘴唇微微上翘,你的生意也相当红火,每天能收益十几、几十元,运

气好的时候能上百。 蒋文化的声音更低了,那时的钱比现在值钱。

我怎么不记得你养过珍珠?康老师继续追问,是在张秋生赚钱之后? 蒋文化没有作声,只是拿眼瞧我。我接下话头,当时,仅牛望嘴就有上千亩良田被改造成珍珠

池。只是转年行情就不行了,价格跌得一塌糊涂。 康老师没有就此放过,文化,你是当事人,我听说养过珍珠的水田只长苗,不结穗? 蒋文化一脸通红,知道着了道,本想故技重施装聋作哑,可老师正拿眼盯着呢,只得点点头。

确实对水土有影响,但不至于像罗志强说的寸草不生,会导致整个洞庭湖水生动植物死绝那么严 重。

康老师沉默片刻,捡起身边一块薄片小石子,站起来,歪着身子甩出去,石片轻快漂过水面, 蹦跶了三五下,便没入水中。等涟漪彻底消失后,康老师才开口说话。那现在呢,你那园区工业污 水直接排放到江里,那可是重金属,真正寸草不生呢!

绕了这么大一个弯,康老师终于说上正题了。

场面有些僵。 眼见蒋文化转身朝堤上走,康老师喊住他:文化,污水处理厂到底是能不能真正开启营运?你

给个准话。

蒋文化没想到康老师会如此直截了当,一下就愣在原地,停了一会儿,才说:您是代表政府问 我,还是以股东的身份咨询?

蒋文化,你怎么能用这样的口气跟老师说话?我急了,直接白刀子进红刀子出。别以为我们不 知道,污水处理厂设备就是个摆设。你所谓的技术升级,就是将污水用罐装车拉到没人的地段直接 排入沅江!

你懂个屁!蒋文化不屑一顾。 如果你需要官方态度,那我现在就通知你,立即关停产业园。康老师一脸寡白,可还是慢条斯

理地说,如果是师长,我想晓之以理动之以情,希望你知道轻重缓急! 那我也如实相告,康老师,污水处理厂运作一天能吃掉整个园区的利润。到时不仅公司赚不到

钱,而且园区入驻企业也会因负担不起高额运营成本而跑光。蒋文化毫不示弱。 或许是被蒋文化气着了,也许是凉水泡累了,康老师再次坐回石头上,痴看着平静的江水,叹

了一口气,文化,我老了,也折腾不了几天了,我只想平稳退休。你们不同,还年轻,路还很长 呢。

这话说得低声下气,不是老师以往的风格。蒋文化一愣,收起死猪不怕开水烫的二流子架势, 哦,老师,您别这样说,我们荣辱与共。

我就问你,你不担心鸡飞蛋打?我出事了,你能有好结果?康老师突然抬手用力拍打自己的大 腿,嗓门提高八度。举报信都递到省里了,你还在我面前装腔作势,摆有钱人的臭架子!

我是您的学生,这些年又那么帮助我提携我,我当然知恩图报。园区计划产业升级,这些问题 就会迎刃而解。蒋文化习惯性地摸摸自己的鼻头,话锋一转,哭丧着脸。主要是没钱,都投到项目 里了。

前些年,为巴结康老师,蒋文化时时学着张好汉的派头,处处表现豪气大方,接人待物,鞍前 马后,谨小慎微。一路走过来,赚了不少钱。现在家大业大,表面还是维持着恭敬,实际上,一旦 涉及自身利益,他翻脸比翻书还快。

我气不过他的无赖样,正要爆粗口,康老师示意我别说话。停了一会儿,他从水面抽回目光, 回望我们俩,如果当年张秋生继续创业,以他的能力,会是什么样子?

这话像是要拉仇恨。看样子,康老师不想轻易松手。 老五举止太过招摇,树大招风,我认为他很难做大做强。蒋文化面子下不来,又不想隐忍,便

借机反驳。

大宴宾客,那是我的主意。康老师一声长叹。陪外商吃喝玩乐,是想套出他们珍珠深加工技 术,以便让牛望嘴的珍珠养殖行业更进一步。

是我的错。看着伤感的康老师,我主动揽责。我想弄清楚这些洋鬼子为什么舍近求远,高价从 中国进口珍珠。结果扯出……

也怪不得志强,老五就是太嘚瑟。别说是我,牛望嘴许多人都心里不服。蒋文化截住我的话 头,假装替我开脱。

张好汉曾多次遍请牛、罐两地远亲近邻、同学故交。大家吃着大鱼大肉,心里却暗咒暴发户。 尤其是蒋文化,早没心情经营他的粮油加工厂了。要知道,赚 500 万,他至少得干 70 年,没日没 夜,还得不吃不喝。

这不怪你们。张秋生找过我。康老师情绪很低落。那时我刚调到市政府,他想以政府的名义取 缔珍珠养殖。

老五毁珍珠池的时候,我们几个打了一架,差点没把他打死。蒋文化苦笑道:我们以为他吃独 食,不让我们发财。身家性命都搭进去了,你说,牛望嘴哪一个怕死?

闸边的有槐叔肝癌去世,我听说是张秋生在闸口堆放蚌壳导致的?康老师想起什么,又问。 这说不好。槐叔有乙肝和血吸虫,年纪又那么大,转癌很正常。蒋文化瞟了我一眼,原本没什

么,志强那句断子绝孙的话把老五唬住了。发丧的时候,老五不仅出了一大笔钱,还在棺前披麻戴 孝。

禁止在洞庭湖流域大规模水产养殖是必须的。但这事不能操之过急,得慢慢来,更不一刀切! 康老师点点头,长长叹了一口气。我没说不管,只是希望他能给我两年时间,等我在柳城站稳脚 跟。

你们在下面干嘛?小心五癫子把你们拉下水。正伤感,一个声音从闸口传下来,又是那个拄杖 老者。他站堤边,放低声音,这地方邪性得很,五癫子常来洗澡。

见我们几个寡白急喘爬上来,老者一脸鄙夷,你们不是同学么?也怕? 康老师没有接话头,喘息平顺,指着远处一片水塘,老五的池子现在还养鱼? 老者还是没好气,谁养?当年被人下了几回药,就没人敢养了。 康老师纳闷,老五不是赔你们钱了么,还有门面,怎么还过不去? 那有几个钱?农贸市场虽好,但费时费力,还来钱慢。老者愤愤不已,他赚下大钱,却不让别

人养,什么人呐! 张好汉做得绝,重金收购其他养殖户的蚌苗,并将所有养殖场的种上水草。还把堆放蚌壳等污

染场地的土层深挖三米,制成红砖,修建农贸市场。作为交换,他将摊位门面免费送给那些养殖 户。

张秋生的家真的破败不堪? 二楼西边那堵墙都垮了。我轻声回答。

刚才,在闸底,康老师还手搭凉棚朝张好汉家的方向瞭望过好几次,这会儿爬坡上堤,听了老 者一席话,反倒犹豫,没有继续前行的意思。

康老师站直身体,面向南方,那里隐约有一片竹林,凝视良久,缓缓说道:我曾建议他别做及 时雨,多学鲁智深。虽然是个花和尚,但讲道义,明事理,一百单八将中大成就者,只有他。

《水浒传》开卷写的就是他,一个莽汉,一身戾气,结果最后大圆满,成了佛。 临上车,康老师又回头看了看闸口下的那潭水,说,我不后悔当初跟那个二十出头的小伙子说

那些烧脑上头的话。 我们始终没有走上通往竹林的那条道。

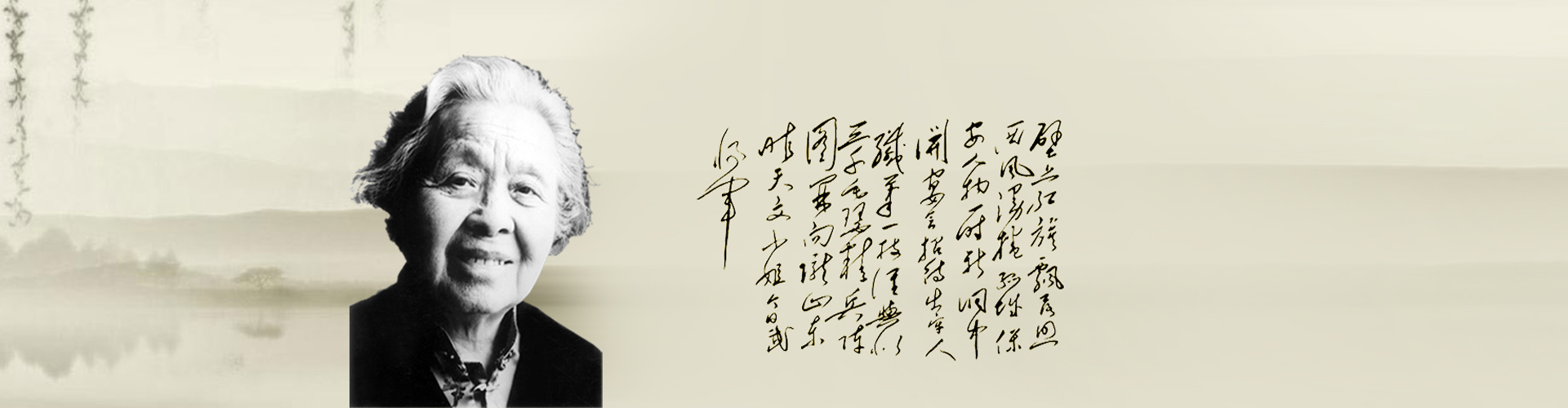

作者简介:白话,本名周磊,1972 年生,做过教师、广告人,曾先后在《北京文学》《湖南文学》《人物》等 发表小说、戏曲、诗歌等 30 余万字,出版中短篇小说集《夜歌》。湖南省作家协会会员,湖南省曲艺家协会会员。