2022年第2期

飘在走廊上空的腊肉

[返回]飘在走廊上空的腊肉

□江月卫

可能是没有什么职务的原因吧,不管是干部还是职工,都叫她姚姐。开口闭口就是:这个啊,你们去找姚姐。领导也这么叫她:姚姐,有人找你!那些来找她办事的村民开口就问“看到姚姐不”?不管是七老八十的还是二十出头的都喊她姚姐,她成了整个秋实乡的姚姐。其实,她才四十三岁,儿子正上985的大学,她是乡政府计生办的工作人员,负责上环和孕检工作,现在叫健康保健工作。有一次她亲戚到乡政府提到找姚春梅,好几个干部愣了老半天才想起是找姚姐。

全乡的育龄妇女不到两千人,大部分都外出打工,在家的只剩下五六百人。姚姐的工作量不是很大。任务不重不等于不要上班。每天,姚姐都会穿着她那洗得一尘不染的白大褂在计生办晃悠,总是不停地把地扫了又扫拖了又拖,窗子抹来抹去,感觉一天下来,她总是走来走去一刻也没有闲过。因为看不到姚姐健康保健工作具体是干什么,感觉姚姐的工作每天就是在计生办扫地抹桌子。

姚姐虽然讲究卫生,可她的脸特别黑,像一年四季没洗过一样,说她长得像非洲黑人一点没有夸张。特别是在白大褂的衬托下她的脸就更加显得黑。姚姐也努力在黑色的脸上施粉,终因底色太黑而效果不明显。有一次乡长从村里抗旱回来,路过计生办门口十分严肃地问道,姚姐,我们这里和你们非洲比,哪里要热些。姚姐“呵呵”一笑,说,咱们非洲虽然太阳大容易晒黑人,但比你们这里凉快多了。乡长这才跟着哈哈大笑起来。姚姐是一个开得玩笑的人,不像讲一是一讲二是二的妇女主任那么认真。乡政府的不管老的少的都喜欢和姚姐开些荤玩笑,姚姐也不回避,每次都笑着露出那雪白的牙齿,说,妈的,老子就是做那个工作,比你们看得多,怕你们?有人借着这个话题问,姚姐,你可能是看得多了,腻了吧,把你老公赶得远远的。姚姐说,乡长经常骂你们:好大卵事?意思就是这么大点事。姚姐一边说还一边用一个指头比画。使那些和姚姐开玩笑的男人反而不好意思起来。

姚姐初中毕业后到县卫校读过两年书,主要学护理,毕业时正好遇上乡计生办招工就这么成了乡计生办的工作人员。在读书期间认识了在县司法局读书的程江淋并确定了恋爱关系。程江淋没有姚姐这么幸运,中专毕业后没什么事做便和堂兄一道在工地上挑砖。初中毕业上了两年中专学法律,皮毛都还没学到,除了有蛮力气外什么也没有。挑砖的收入虽然没比姚姐少,但优越感却比姚姐低。两人走在一起,姚姐皮肤黝黑但干净整洁,程江淋皮肤白净衣服沾满泥点。感觉女的还配不上男的咧!

姚姐在乡政府分得两间平房。一间靠里间作为住房,一间靠走廊作为客厅,煮饭在外面的走廊上。这平房一长排过去有六户人家,全是乡政府一个人住在这里的“单身佬”,大都吃食堂不做饭,走廊基本上空在那里,有的放杂物,有的用来放摩托车。姚姐住在最头上,走廊摆满了生活的器具,整齐而干净。她一日三餐都自己做。正常的时间开餐,正常的伙食标准,一荤一素一汤,不多不少一餐吃完。走廊上边挂着的也全是吃的,一年四季随着季节的变化而变换。春天晾大头菜,夏天晾豆角,冬天晾花生还挂着一串一串的干萝卜。过年了,腊肉、腊鱼、香肠、胆肝挂在走廊上,在微风中摇摆,给生活增添不少生机和喜气。从变换中能看出一个人对生活的热爱和讲究。单从走廊上看,还以为生活着一位退休老人,或者住着一大家子人咧。

胆肝是这几年才在秋实乡兴起的新吃法,许多人都不会做,但姚姐抢先一步还做出了经验。一副完整的猪肝,摊平两三天,让苦胆汁倒流出来到整个肝上,再用重物压,使苦胆汁全部浸透到肝的每一个部位,再晾干。吃时砌一小块蒸,蒸熟后砌成小薄片,入口时微苦,随后就有一股清凉感袭来,是下酒的好菜。一般人家做一到两副,可姚姐总要做上五六副。她说,她一家人都爱吃,特别是老公最喜欢了。腊肉也如此,整个政府院子里家家只炕几块,姚姐总要炕一头猪的。理由是她老公爱吃腊肉。感觉她的一切都为着老公。

这时的县城基本用上了煤气灶,乡镇用的人少还没普及。姚姐之所以烧煤球,原因之一是换煤气不方便,要从县城拉到乡下去,沙石泥巴路不好走,加上用户也不多,拉一罐成本高。还有就是姚姐二十四小时需要热水,洗刷没有热水是不行的,她家的窗帘一个月要洗一次。拆选窗帘成了姚姐的日常生活,像换衣服一样,洗这幅窗帘时就换另一幅挂上,根据季节变换,夏天是浅色的冬天是深色的。床上的被子与窗帘的颜色基本一致。走廊上的锅碗瓢盆就不用说了,每天必须清洗一次,特别是被煤球烧黑了的锅底,姚姐总会翻过来刮洗。姚姐嫌洗衣机洗不干净,衣服总是装到盆里拿到走廊外的平地上,翘着屁股一阵一阵地搓洗。对于姚姐这般讲究,政府院子里的人有些不屑,说,都照姚姐这么干还生产洗衣机做哪样。有人便反驳,说,手洗当然比洗衣机好。不管别人怎么说,姚姐依旧这么做。

程江淋是早上来到乡政府大院的。从深圳到贵阳这趟高铁是早上经过县城。程江淋下了高铁就坐了公交到乡政府。这次回来,拖着一个有轮子的小皮箱,不知情的还以为他是一位大干部咧!没像以前那么大包小包的,一看就像个打工崽。正在做早餐的姚姐看到程江淋的第一眼,眼睛一亮便有些走神,手中的锅铲没放就去接程江淋的箱子。

这天上午,没有一个人来找姚姐办事,姚姐就这么傻傻地在办公室坐了一上午,畅想着程江淋在繁华都市里的热闹生活。中午,姚姐在走廊上一边把锅里的菜捞得哗哗响,一边和站在旁边的程江淋说话。姚姐说,站过去点,油烟熏到肺里对身体不好。说完还用手在程江淋面前挥舞几下,把油烟赶走。

程江淋移动了一下身子说,现在放开三胎了,你们工作不那么忙了吧!

姚姐阴着脸说,与时俱进吧,当年计划生育时有那时的工作,现在放开三胎后有放开后的工作。

程江淋显然是在无话找话,说,我一路回来,发现疫情管控还是比较严的。

是的啊,前一段长塘坪村一位从重点疫区打工回来,把整个村子的人都封了不准出村,幸好没事。姚姐又把话题转到程江淋身上,指着头顶上面挂着的说,你回去的时候,把香肠胆肝都拿走,那是你最爱吃的,腊肉你拿得动多少就拿多少,我炕了一头猪的。程江淋抬着看了看,摇了摇头没有说话。

还没断黑他们就开始吃晚饭,小方桌一边靠墙,他俩面对面坐着。桌上全是程江淋爱吃的本地特色菜,还有程江淋爱喝的一杯本地米酒。程江淋一口菜一口酒,不怎么说话,姚姐一个人在说。说的都是一些婆婆妈妈的事,程江淋一句也没有听进去。最后姚姐问道,你真的明天就走?

我进屋就告诉了你,你烦不烦?

你一来就走,叫别人怎么看?姚姐放下还没吃完的碗,拿起抹布擦了擦掉在桌上的油。

那边有好多事等着我咧!程江淋到深圳打工已有十多年了,对于老家来说成了客人。

那我怎么对别人说呢?

事到如今了,你还在乎别人怎么说?

姚姐站了起来,把灶上的锅刷洗了一遍,然后又把地给拖了又拖,说,你早点睡吧,你明天想什么时候走就什么时候走。

程江淋睡下后,姚姐来到院子里,从水井里打上来一桶水把走廊上的地又拖了一次,还有程江淋坐过的凳子也抹了一遍。自从姚姐知道程江淋在外面有女人后,就远离了他,觉得他很脏,虽然和以前一样帮他洗,但从不和自己的衣物放在一起,晾过他衣服的竹竿姚姐都会重新洗。双要床上依然摆着两个枕头,即便是程江淋不在也摆在那里,但今天姚姐不会睡到床上去。如今,这张双人床永远只睡一个人了。

第二天一大早,姚姐烧了黑油茶,不光程江淋吃,隔壁的都来吃,大家都喜欢姚姐煮的黑油茶。整个院子里差不多有二十来人来吃,这是一种习俗,要人多吃才香。吃过两碗黑油茶的程江淋就要走了。程江淋走的时候,嘴角还沾有黑色的油渍。姚姐递过一张餐巾纸,示意他擦一擦。刚才一起吃黑油茶的只站在走廊上挥手喊一声:好走哦,一路平安!只有姚姐送到了大门口,还帮着他拿那装满腊肉、腊鱼、香肠、胆肝的蛇皮口袋。程江淋勾着头一句话也没有说。车来了,他反手拿过姚姐手中的蛇皮袋时也没有看她一眼,更没有说一句话。

每年栽秧打谷的时候,乡政府都会放几天假,虽然不像五一、十一那样国家法定的,但乡政府会作微调,对外不公布,对内自由安排。在乡政府工作的,大部分人的家都在农村,即便现在两口子都工作了,父母那一辈都还生活在农村,遇上春种秋收的日子,回去帮不了别的忙,煮一下饭或者烧一下灶火也好啊。程江淋家里对姚姐没敢有这要求,姚姐的娘屋里也没要求她回去帮忙。姚姐这时一般在乡政府值班,往后有事时再调休。

刚结婚那几年,程江淋还在县城附近打零工姚姐都少有到他家去,就莫说现在程江淋到深圳打工去了。虽说是程家的儿媳,姚姐到程江淋家里去是数得出次数的,每年也就次把两次。印象最深的有两次。一次是,有一年,程江淋寨子里的猪都发瘟死了,没年猪杀,程江淋打工没领到工资拿不出钱。姚姐主动提出她出钱买一头肥猪来杀。杀猪那天,她邀请了整个乡政府的去吃庖汤,乡政府四十人大大小小去了三十来个,加上寨子里左邻右舍,一共搞了四桌。这是整个乡政府的去得最整齐的一次。之后,程江淋家虽然每年杀年猪也要姚姐邀人去吃庖汤,但乡政府去的很少,有些年连姚姐都懒得去。她自己也喜欢买一头猪在政府的院子里杀,在食堂里弄几桌庖汤请大家吃,剩下的就炕着做腊肉。另一次,儿子读初三那年,放暑假的时候肚子痛得在地上打滚,爷爷奶奶硬说是撞着了“肮脏”(巫术),要请高手来破解,需要一只叫公鸡。姚姐从村子里买了一只送回去。但做了一夜的法事仍不见好转。第二天天一亮姚姐就把儿子送进县人民医院,医生说,赶快手术,阑尾炎穿孔了,再晚来一小时命都没了。

当然,有些时节是必须去的,比如七月半敬祖宗,这是程江淋老家最看重的节日,也是最为隆重的节日,一年就过这么一个节,亲戚都会来,姚姐肯定会去的。除了这个节日外,比如三月三、六月六、八月十五、九月重阳等他们村寨都不过节,去了就和平常过日子一样,没什么意思。

在外打工的程江淋具体在哪姚姐也不清楚,姚姐只知道程江淋到深圳。深圳那么大,不知道具体在什么位置,是不是也有乡有村有组或是街道办什么的,姚姐一概不知。具体干什么姚姐也不清楚。一时说在建筑工地,一时说在进厂,一时又说在送煤气。姚姐问多了,程江淋有些不耐烦起来,说,打工,哪样赚钱就做哪样,你以为像你上班一样,一辈子就做一件事啊!

那次,姚姐是准备去深圳的,在网上订好了车票,衣服都装拖箱里了,正出门时接到程江淋的电话,说刚才他的电话丢了,现在才换新卡。

姚姐差点哭出声来。强忍着惊慌问道,你现在怎么样?

程江淋大着声音说,怎么样?我好好的!

哦,没事就行。

姚姐这才明白刚才是遇到了骗子,把订了的高铁票退了。姚姐算是老稳,可能是报纸上关于这类消息太多,加上她给人家孕检时,常听妇女们说这样那样的骗局。事后想,其实这骗局不怎么高明,只是姚姐过于担心程江淋了。骗子用程江淋的电话打给姚姐,说程江淋从三层楼高的脚手架上摔下来,现在昏迷不醒,要姚姐马上打钱过去。姚姐要看程江淋的视频,对方说程江淋正在手术室。没有别的办法,只能亲自往深圳去。没想到,正准备出发,程江淋的电话就来了。

两年前,有人告诉姚姐,说程江淋带了个女的回到老家来,要姚姐去看看。姚姐不信,打程江淋的手机,程江淋说在上班咧。姚姐还听到电话传来轰隆轰隆的机器声。不久,姚姐便接到程江淋的电话,要她到他老家去一趟,他在家等她。这次是跟她摊牌,说在外面有女人了。

儿子还没到十八岁的抚养费及今后上大学的费用,姚姐都没有提要求,只提出每年必须回到她那里来看望她一回,至少住一个晚上。

程江淋犹豫了一下说,我们都离了,怎么还能来和你住呢?

姚姐愤怒地看了程江淋一眼说,我只是要求你到我那里住,并没说我和你住。

为何呢?

不为何,这是离婚的条件之一。姚姐当初要和程江淋结婚,姚姐的父母是死活不同意的,可姚姐铁了心要和程江淋。姚姐这样做可能是为了不想让她那多病的父母伤心吧。

程江淋明白了姚姐的想法后,说,是不是还要我经常给你父母打打电话?

对,姚姐说,离婚协议上还要加上这一条:逢年过节要给我父母打电话慰问,争取一两年上门去看望他们一次。

已经走到门外的姚姐折回到程江淋身边,把手机调到摄影模式,说,咱们合个影吧!

程江淋苦着脸没有任何表情。

姚姐说,笑一笑,开心点。程江淋苦笑了一下。姚姐说,不行,一点也不自然,你得开心大笑。

程江淋说,我确实笑不起来。

姚姐说,你怎么笑不起来,想着离婚了,高兴!笑啊——

程江淋笑了,尽管不自然,终究还是笑了。姚姐也笑了。“嚓”的一声留下了他俩的合影,他俩身后是木屋柱子上的红对联“好山好水好幸福”几个字。

姚姐把与程江淋合影照作了手机屏封面。本来她想找一张一家三口的合影照,竟然没有。基本上是她和儿子的,也有儿子和程江淋的,就是没有一家三口的,如果不是她拍了一张与程江淋的合影,就只有他们结婚时办结婚证的合影了。

每一次打开手机都会看到程江淋木讷的笑,不光她看到,她的同事都能看到,还夸奖,老都老了,还秀什么恩爱,她便给他打电话。

什么事?没什么事就不要打电话,每接你的电话我都要吓一跳,生怕儿子或老人有什么情况。

没事就不能问问你还好吗?

问这些废话干什么,好又怎么样,不好又怎么样?

不好就要吃药,身体才是第一位,赚钱放在第二位……

知道了!知道了!

姚姐又问,最近到量血压不,上次带去的那些降压药吃完了不?

我又不是三岁孩子,我自己会安排的,买降压药的钱还是有的!没事挂了。说到这真的就挂断了。姚姐话还没有说完咧,想说我医保卡上的钱几年了一分都没用,可以刷我的医保卡给你买降血压药。虽然,姚姐知道程江淋之前吃的是哪种降压药,但吃久了会抗药,得换另一种。不知程江淋换了没有,换的又是哪一种呢?

姚姐天天上班下班过得十分平静,没有跟任何人提她离了婚的事。照常打扫卫生,照常在水井边手洗窗帘或衣服。仍常年在走廊上挂满了各种晒干的蔬菜。冬天的时候依旧挂着胆肝、香肠和一头猪的腊肉。同事们都说,姚姐消化功能强,一年吃这么多腊肉就是不胖。姚姐笑了笑说,哪里,我哪吃得这么多,都是我老公他们吃,他朋友多,都喜欢吃腊肉,百吃不腻。

“合乡并村”后,姚姐所在的秋实乡合到了相邻的春华乡改为春华镇。但为了方便老百姓办事,“七站八所”没有全部并过去,至少姚姐所在的计生服务站没有并过去。姚姐依旧在老地方上班,乡政府的大楼还是原来的模样,只是内容出现了变化,变成了一些七站八所的办事处。原秋实乡的领导告诉她,可以搬到空出来的房子里去住,都是两室一厅有厕所厨房的宿舍楼,使用起来方便,有六套,你想住哪套就搬哪套。姚姐依旧住在原来的平房里,她说,住在这里方便打水井来手洗衣服,长长的走廊也方便挂胆肝、香肠、腊肉。

原以为乡政府办公的搬走后就会清静下来,没想到比之前更热闹。住在附近的老百姓吃过晚饭喜欢往政府院子里来玩,特别是院子樟树下的石桌石凳成为村民们来打牌的理想场地。以前政府干部住在这里的时候也常在这里打牌,政府规定干部晚上十点钟后不允许再打牌,十点钟也许正是大家最放松的时候吧,又不允许了,大家干脆不打牌。为了方便大家玩牌,姚姐扯了颗灯泡到石桌的上边。每当春风吹来,大家坐在石桌上旁一边聊天一边打牌,是多么惬意的一件事啊。见大家来了,姚姐会拿出瓜子花生,还会泡上一壶浓茶让大家喝,像是来她家做客一样。三不三,姚姐还会烧罐黑油茶来款待大家。

遇上秋收时节,村民们把刚收来的谷子也会倒在院子里的水泥地上,一家晒一天几天时间能够晒完。姚姐空闲的时候,还帮忙翻一下或协助收一下。过一段村民们总会扛上一袋送给姚姐说,你尝尝我们这新米怎么样?姚姐说,我一个人哪吃得了这么多。不容姚姐推辞,强行放到姚姐的走廊上说,吃不了放着嘛,日子长着咧!

村民们杀年猪的时候,都会叫上姚姐去吃庖汤,遇上姚姐确实没空去,第二天会继续喊,直到姚姐去了为止。“来而不往非君子”。这家那家都去吃了人家的,自己也得回请一次,姚姐又像往年一样买了一头猪来杀,请了附近村子里的人们吃庖汤。大大小小来了五十多人,像过红白喜事一样热闹得很。有帮忙的,有做客的,当然,大部分是来玩的,不在乎吃多少要的就是这热闹劲。

正是这天,春华镇镇长到陪同县长来了,他们来考察合乡后原秋实乡政府老院子的处置问题,看到一伙人在吃庖汤,镇长当着县长的面批评了姚姐,说姚姐上班时间无组织纪律。县长阻止道,就是要和老百姓打成一片,姚姐你做得对,你这吃庖汤不是简单的吃饭,是亲民爱民的表现,你这也是在工作,值得表扬!

老话说“骑马不遇着亲家,骑牛遇上了亲家”,姚姐这是骑牛没有遇到亲家,刚骑马就遇到了亲家。想想这运气,一年就请大家来吃一次庖汤就被县长遇上了。虽然是上班时间,但时近年关,该干的工作也干完了,没什么要紧事。但毕竟是在上班时间啊,按镇长说的上班时间确实干了不该干的事。可县长不这么看,认为姚姐是在亲民爱民,与老百姓打成一片,是值得学习的。农村工作哪有上班下班之说,老百姓来找哪怕是半夜都得接待,就是上班。话说回来,几十个老百姓到你家里来吃饭,如果是你你愿意吗?县长的表扬是有道理的。

姚姐的做法得到县长的肯定后,镇长也不敢马虎,与镇党委书记商量,不能让姚姐再守老政府院子了,要调整她到镇政府办公室去。听到这个消息姚姐一千个不愿意。说在老政府院子人熟地熟工作起来也得心应手,还是待在老政府院子好。镇党委书记发火了,说,这是镇党委做出的决定,你必须服从。

姚姐气得哭了起来,说,今后再也不敢请老百姓吃庖汤了。对那些再到政府院子里来玩的老百姓无端发脾气:你们出去,别到我这里来!

老百姓摸头不得脑,心想,怎么回事,自从上次姚姐请吃庖汤后,怎么就变了个人呢?是不是哪里得罪了她?村民们把认为村子里和姚姐玩得最好的两位新媳妇找去与姚姐谈心,才弄清姚姐生气的原因。

突然间,姚姐的大门口就聚满了人,那是附近村子里自发来的,他们要到春华镇政府去找领导,要姚姐留到老政府院子不能走。得知大家的行动,姚姐给大家下跪,求大家别去,这么做是要犯大错误的。那怎么办?大家眼睛齐刷刷地望着老村长。老村长是并村后才没有任职的,但村民们依然相信他,有什么事都找他商量拿他的主意。老村长说,你们别急,我去找找镇里的领导沟通一下再说。

合乡为镇的领导都是新来的,根本不认识老村长,一句话就把老村长给轰了出来:镇党委决定了的事情怎么能随便更改呢?我就是同意你们的意见也做不了主啊!

此时,姚姐在县里的名声已经很大了,差不多要成为全县的姚姐。县长在各种大会小会都表扬姚姐,说如果我们所有的干部都有姚春梅这样的群众关系,工作哪有开展不了的?听到县长这么高度肯定姚姐的工作,县委组织部查了姚姐的档案,可惜她不是干部,不可能行政提拔,但可以作为省市或更高级别的人大代表候选人考虑,目前建议县卫健部门把姚姐调整到一个条件好一点的乡镇工作。

机会就是留给有准备的人。正好县卫健委下面的计生协有一位同志退休,姚姐正好可补这个缺。听说姚姐要进城,这可是许多人梦寐以求的,村民们不再说什么,再怎么不舍也不能影响姚姐调进城。其实,姚姐也不想调到县城去,到县城还得买房,哪拿得出几十万块钱哦!但不敢说,前次给镇里领导提要求留在老政府院子工作就被刮了一顿,这次是县里的决定,能说吗?说出来怕是要被开除。

离开那天,姚姐将计生办的办公室扫了又扫,桌子抹了又抹,不知不觉就流下了眼泪。在这里工作了二十年,真有些舍不得。姚姐随即又自我骂道,他还和我生活了二十三年咧,和他离婚我都没有流泪,离开这里还可以随时回来看,真没出息!

姚姐什么也没有拿就到县卫健委的计生协会报到。办公室主任说,你城里没有房子,单位只有一个小间给你暂时住一下。

姚姐笑了笑说,只要能放一张床就够了,我的家依然在原来的秋实乡政府院子里,周末我就回那里去。

你老公又不在那里,你一个人去那里干什么?

老公不在,老乡在啊!

办公室主任愣在那老半天也转不过弯来,心想老乡与你有什么关系。姚姐懒得解释。是的,像他这样在城里长大的00后是怎么也感受不了“老乡”是什么概念,给他说也是白说。

又一年吃庖汤的时节到了,老乡们没有再吆五喝六地叫姚姐,农民是分不清周末的,不知道姚姐哪天会回来。再说了,姚姐不住在老政府院子后,没了茶水,没了黑油茶,村民们便少有来这里打牌。村民家中哪家的院子都很漂亮,都可以打牌。

姚姐也不再杀年猪了,她现在一日三餐吃食堂,没有时间也没有条件做饭,更没时间打理飘在走廊上空的香肠胆肝和腊肉。

程江淋是不知这些的,认为姚春梅这回真的放下了他,不再寄香肠胆肝和腊肉给他了。

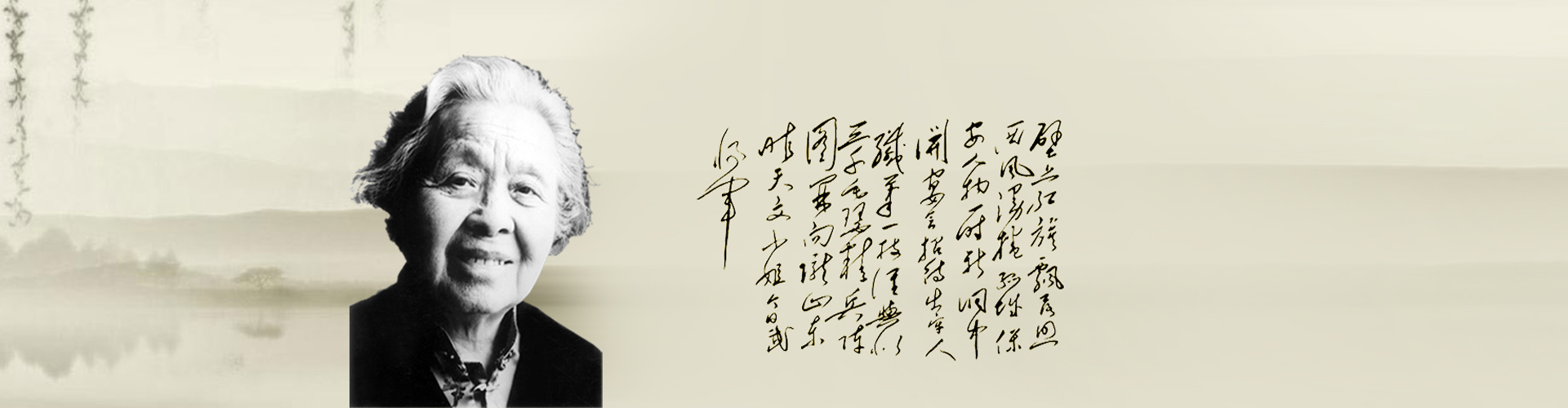

江月卫,苗族,湖南新晃人,20世纪60年代末出生。中国作家协会会员,湖南省作协少数民族专业委员会副主任,怀化市作家协会主席。中国作协第十次代表大会代表。入选湖南省“三百文艺人才工程”。在文学期刊发表中短篇小说30余部、散文60余万字。出版散文随笔集《圈内圈外》《风雅湘西》及长篇小说《御用文人》《女大学生村官》《回不去的故乡》《守望》及学术专著《中国侗族傩戏“咚咚推”》等。《守望》获湖南省作协“梦园2020”文学征文三等奖并被改编为电影《在河之洲》在通道侗乡拍摄。