2022年第2期

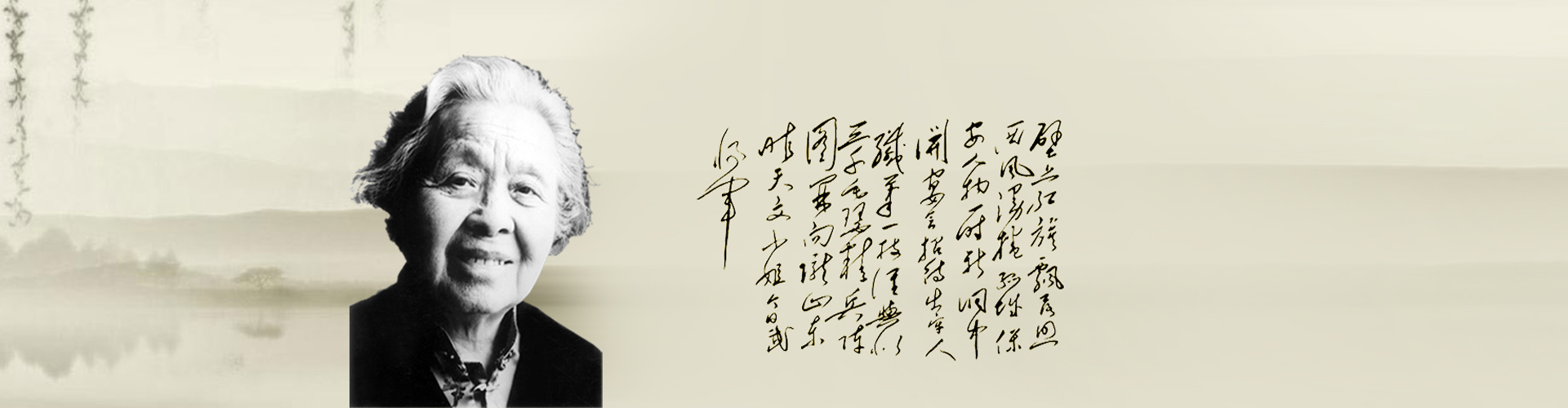

明月前身 王 亚

[返回]明月前身

□王 亚

我躺在庐山南麓一个小院的平台上看月亮,仿佛躺在了天与地的分界线上。

月亮端然挂在半天,似乎被人细细擦拭过,明晃晃,滑溜溜,风在上面稍停一会儿,都能打个滑晃了眼。天被月光衬成了深蓝灰色的缎面,伸手去触时,指尖确乎有脂腻感,真可以裁几尺来做衣裳。云早被晃得匿了身影,只几颗星子缀在周遭。山与天之间也有一道分界线,连绵处有一个豁口,如一个大张的犬吻,眼见要一口口将蓝深的天光吃成黛黑。院子里名唤“忘川”的小犬悄无声息跃上平台,朝豁口狺狺吠了几声。那豁口处有几座农家小屋,浮在深霭里,恍惚有睡意。

忘川过来嗅了嗅平台上的我,毛发在月下竟有些慈光。大约见我气息平匀,才安心了,在旁边伏下,静静看前方,也不知是看月,还是月下山的豁口。

从豁口往外走数里路,面阳山的山坳里有陶渊明墓,我下午才去过,买了一束雏菊去拜会他。这日中元,几十公里外的县城还有陶渊明纪念馆,人们一般都去那里。

墓冢隐在山间,少有人迹,与周遭杂芜松林相洽,正应了那句“托体同山阿”。陶先生归止于斯,定当逍遥。松林间抑或也有慧远和尚、陆修静、颜延之们的生魂,在某一个有月的夜晚与他相携而出。他们的模样都萧萧肃肃,自在嚣尘之外,蹑轻风,寻相契,就如松间明月松下清风。我们俗人见了,只有纳头便拜的份。

我将雏菊置于陶先生墓前,纳头便拜。

“归去来兮!田园将芜胡不归?”墓园将芜了,陶先生啊,归来同饮南山酒,共看中元月罢。

中元的月是陶先生的月,有秋气,是新秋的清气,没有霜色,更不肃杀。守着十余亩宅地,八九间草屋,有诗便写诗,无诗就荷锄,有酒辄饮,无酒便赊,是陶先生的南山日子。

又是一年中元将至,天际山月已亭亭。这夜,邻家老叟杀鸡设酒以招,陶先生早早从东园回来,撂下锄头就去了。全不顾园后秋草几乎漫过了长松,也懒得收拾前一个月遇火的宅院。

一宵酣畅,陶先生自然又醉了。也不要小童子扶,自个儿深一脚浅一脚踉跄归家,口中分明还哼唱着日里在田间学的山声野调。路畔溪流也和着这声腔,有节律地奏着调音。天上将满的月杂在松间,掉进溪里散作了粼光,粼光也有调音,清越脆响。或者,月也是陶先生赊来的,赊来一片清秋月,顺手就散在溪里。

陶先生的中元月,有俗世情,而无俗世事,又孤独又温暖,陶然晏如。

这月又并非张陶庵笔下“巳出酉归,避月如仇”的杭州人所看的月。那轮月成了人的背景,前景灯光乱散,嚣呼嘈杂。后来的一个诗人也写过中元月,描摹出一阵幽风一镜鬼月,简直招引了游离于三界的魂魅纷纷而出。这两轮月,一则在尘世染了太多俗尘,一则于彼岸携了几分诡谲,都不是陶先生的。

中元月是自在月,与尘世隔而未隔,同彼岸之间又尚有一条忘川河、一道奈何桥,譬如天与地的分界。

此时,在我躺着的分界线之上,又浮起一层界线,暂时被地气隔膜开,虚空地浮着,坠不下来。嗯,月已上中霄,深更里的露气上来了。

我摸摸忘川的头,吞了一大口酒,冲着天上端然的月,道一句:“我醉欲眠卿且去。”顺手扯了一片月光覆盖在身上,一个侧转,颓然睡去。

在我的梦里,也有吃天光的豁口,一点点啃噬梦境。幸好院前的溪流一直一直响了一夜,将那梦貘一样的“兽”驱走了。溪水来自更深一些山谷里的谷帘泉,据说是陆羽认定的“天下第一泉”。谷帘泉由岩壁上泻下来,跌落到岩下山涧中,开始活脱脱地往山外淌。山沟里或大或小的溪石懒懒散散睡了一溪,泉水就由石上跃过或滑过,生出了翅膀一般,轻捷又灵动,鲜活而无沾染。这该是深山赋予的神性,如同一个未经世的孩子,会有天生的性灵。

山水穿过许多城市和乡村后成了江河,神性就丧失了。我在湘江边住了十年,总觉得它有一股人世间的浊气。恰如大夏天的公交车,人多了,浊气都郁在里面。陆羽的时代里,又有一个叫“刘伯刍”的人,说“扬子江南零水第一”,我是不信的。哪怕在没有工业污染的唐朝,一条江的中下游水域即便尚未浊气深重,也不大可能“天下第一”。

江水作为饮用水并非最好选择,江上却是赏月上佳之地。江潮连海,月共潮生,江天一色,月出皎兮,直可见张若虚《春江花月夜》的意境。

春江月是肖邦的夜曲,有行板,有华彩,照见宽广,也照见静谧,旋律优雅倾泻间,也不难听出孤独的咏叹,是一首诗的自然流泻。这首诗必得是张若虚的作品,看天地澄净、春风澄澈、江月澄明,于缥缈幽逸中又自有深沉与热烈。始知时间既迅疾,又无尽,而明月永恒。迅疾无尽的时间里,人们都与这永恒之月一见如故。

湘江月实则比张若虚的春江月更得华彩,因为有城市作背景。对岸的霓虹与天际的孤月,天上月与江上月,城市的繁丽与天空的清远,俗世的困厄与自然的辽远……不断冲突又交织。这样的背景之下,肖邦也渐渐开始叙事,从容的、激越的、逼仄的、阔大的、忧郁的、欢快的,每一盏灯光、每一个影子背后,都有一段委婉的故事。乐段的走向由月与灯控制,直至更深人静,霓虹次第凋萎,轻雾飏起,月色明晰,才渐渐回到夜曲的抒情。湘江月的布景还是太新,也过于杂乱了。明月的背景须有静气与旧气。

张若虚的春江月,旧气静气自不须说,还有着初唐的华赡跌宕,却终究失之于气象,以致一半月光皎皎,一半春愁漫汗。

若论气象,还看盛唐。盛唐的明月是八月十五的朗月,磨得如镜子一般,李太白将它端过来,照了一照,就生出了幻象,有仙灵于其间蹑云而出。

千古太虚一明月,千古也只一个李太白。太白的朗月里,有着亮晃晃的孤独,和亮晃晃的飒然。绝不疏淡清浅,也无暗香浮动,有的只是大道坦荡,是一泻汪洋,是除却我与月,天地万物无。月的孤独也是李白的孤独,孤独是天才的宿命。

太白孤独的起点大约在青城山。他与逸人东严子于岷山之阳,巢居数年,不迹城市。岷山就是青城山。

青城山也该有神性,一进山门,时间就停住了。云浮浮冉冉,风自在浪荡,也不知是先有山,还是云和风来此后,渐渐幻化成了青山。涧、泉、花、树、鸟、虫……也都仿佛在这山中住了数千年,一山清明。“清明”二字也唯有青城山当得起,山清、水清、风清、云清,便到了秋冬,山色缤纷,还是清气涤人。入了山谷,又能得另一番气象,直是仙界訇然中开,风与云都抛却了先前的闲在。风经由松林时顺手携一支清箫而来,云之君便纷纷驭风直上,青崖间登时一笔飞白,一团淡碧。仰望时如瞻天表,冥茫处如堕仙境,恐落入了太白放养白鹿之境。脚边清溪也在林与云中隐着,一截清流一截雾气一截深不可测的幽绿。风的箫音里有清凉之气,吹得人衣袂轻扬,飘飘若仙。

这是青城山停在了李太白的盛唐,进山之人只如王质一般误入了一回仙境,光阴不与世间同。唯有人类维度之外的空间才能停住时间,因为那里曾住过神仙。

青城山中日头长,隐在山里的少年李太白并不爱陶渊明式的田园生活。他坐松风,窥山月,树深时见鹿,溪午不闻钟。夜来即扫石待归月,与东严子月下对酌,一杯一杯复一杯。醉了就拂苔枕石而眠,再道一句“我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来”。哈,这前一句倒是陶渊明的话,太白借了来就不还了。一样的句子,陶渊明独存真率,李太白是快意又跌宕。陶先生不解音律,哪里懂李太白的饮酒听琴之乐。

有着神性的青城山也只是神仙的暂歇之地,有一天,李太白离开了。一离开就再没回来,一离开,孤独就生了。

太白的孤独同中秋朗月一样高悬于天,世人见月,却看不见他的孤独。他也只偶尔长啸,如月下的兽,却时常饮酒,邀友或邀月。

天宝三年,长安中秋,贾淳招饮。这夜的月下对酌,仍旧是一杯一杯复一杯。太白一时兴起举觞邀月,又是一杯倾尽。贾淳斜乜了眼笑他,明月几时来的?君不妨替我问一声。太白眉一挑头一扬,停杯朗声一问,青天有月来几时?

李太白问的月也是张若虚的。张若虚有春花、江树、白云、青枫、扁舟、楼宇为伴,却照出了月的孤独。而李太白,只有一枚冷月在天边迥绝处,与他相照。

月看似孤独无依,连一颗做伴的星子也没有。实则是它的清辉太过,星光都隐去了形迹,唯有向大地寻觅影子。水面照影,山间松影,地上花影,皆为月影。李太白的影子却不是月影,月是太白的影子,松影花影都只是太白影子的魍魉罢了。魍魉是影子之外的微阴,影子与光照之间一小段微微暗下去的分隔。

月与影徒随太白,太白饮酒,月与影就饮酒,太白手之舞之足之蹈之,月与影便手之舞之足之蹈之。连月之灵都系于太白一身,影子自然更没有灵魂亦不得自由。《庄子》中,有魍魉曾责怪影子坐起行止皆不自主,它却没明白,没有灵魂只依附于形的又何止影子?

月与影终究只是太白的影子,有酒的良宵暂时的伴而已。如果非得说还有一个暂时伴,那就只有风了。庄子又曰,夫大块噫气,其名为风。这么说来,风也只是太白的噫气,不是伴。

我愿意将太白问月邀月的情境置于中秋,不单单是月在中秋的孤迥,还有秋气。

李太白的秋气不同于陶渊明,他的秋气高迥于天外。李太白的孤独也不是陶渊明的孤独。陶渊明能南山荷锄、北窗闲卧,自做羲皇上人。李太白永远做着漂泊者,凡间并无他的归处。

八大山人的孤独倒形似于太白,也仅仅形似而已,他的孤独是孤寒、孤绝,张罗出天地凄凉。如他画里的鱼或水鸟,猛地翻一个白眼,让人心一惊,后脊梁骨凉飕飕的,以为一阵秋风穿堂而来。太白也睥睨,却不寒凉,他是肆意的磅礴峥嵘,磊磊落落。另一位明室遗人石涛倒有这份磅礴与磊落,却又少了潇洒肆意。

磊落又肆意,磅礴且孤绝,峥嵘又不枯寒,逸气可塞乎天地之间,唯有李太白。即便在盛唐的繁丽背景下,也依旧是最孤独的存在。

李太白的同龄人里,王摩诘也孤独。摩诘是挂在辋川上空的春山月,一曲清孤。苍藓盈阶,落花满径,松影参差,禽声上下,是月出序曲。从容步山径,闲坐弄流泉,是间奏。间奏一毕,诸般和弦缓缓奏响,春山在望,春月相照,一切澄明空寂。跟他的诗一样。

辋川不需要时间,坐得久了,就草色渐染,落红成阵,松风隔牖翛然,远村孤烟摇曳,停云霭,明月清。王摩诘在其间,如将白云清风与归。

时间迅速折叠,到了大宋的夜空,天油然作云,沛然下雨。直至空中一阵清响,云散雨霁,明月渐升,苏子瞻从黑暗里走出来,仿佛是月的回声。子瞻的月须是霁月,偏生彩云易散,霁月难逢。

在那些风云诡谲中,子瞻的人生一直做着空间的转场。黄州、汝州、杭州、定州、惠州……最后,儋州的大海和明月接纳了他。只是大海都有一种琢磨不透的脾性,如伴天子,前一阵还和风晴暖,后一秒就黑云压境狂风大作。儋州的海亦复如是。

我曾去儋州看望子瞻,途经盐丁村时,天黑压压的凭空里罩来,像是日本鬼怪小说里的妖怪笼子。风也邪性,嚎呼着四下里乱窜,将海水掀起又摁进深处,泊在海岸边的小渔船被推搡得七零八落,小一些的甚至直接倾覆过来。一声响雷将“笼子”劈开一道裂缝后,暴雨放肆洭出来。妖风又卷起海浪向村子直扑过来,撞击上各式各样的石头后,又张皇失措地散落。盐丁村的海岸没有沙滩,只有石头。大大小小的火山石,以及以火山石垒就的石头屋,铺就的石头路,凿成的石盐槽。便是来了“子不语”的神怪,来了阵阵妖风,它们都泰然自若,浑似入定老僧,冷眼看鬼怪张狂。

火山石的盐槽是盐丁村真正的主角,如墨砚或棋盘,星罗棋布凑成了海边的盐田。海浪卷上盐田,瞬时就消弭了它的张皇,退却时竟有些施施然了。下一刻又被妖风拽住劈将过来,盐田再度接纳,继而仍旧施施然退去。盐田与海浪游戏着,似乎不费吹灰之力。直至夜来雨霁,一切神隐,海上明月生。

日本鬼怪小说里也有“神隐”之说,当有人消失不见,就是被神怪隐藏起来了。如此来说,此刻的夜就是那神,见不得天上有人投出妖怪笼子、撒出雷电风暴,一股脑将它们都收了去。怪力乱神霎时退散,天地涤清。

子瞻不惧怪力乱神,在儋州的风暴中,一口生蚝一口酒,淡淡道一句“天人不相干,嗟彼本何事”。行至儋州时,子瞻已将人生的暴风骤雨历遍,只拿远谪当远游,居于荒城仍可以汲一江水贮一弯月笼一炉火,活水活火煎新茶,听更声。

儋州有北门江,江水清且甘活。夜晚得闲时,子瞻便背上瓮负上瓢拿了杓拎了瓶去汲江烹茶。江边寂静避人处有一块钓石,正合立足,石下江水清深,也宜烹茶。

子瞻一瓢水一瓢月灌满了春瓮。与月一齐归瓮的江水,似染了月的灵性,清凌凌活泛泛,甘醇无比。瓮里水月贮满,又使小杓将江水舀了倒进瓶里,以备烹茶。此为“大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶”。大瓢贮了月,小杓分了江,也就子瞻能将此等闲情小事写得如此阔大捭阖。李太白虽更有浪漫夸张,总缺了些生活情趣,在这点上不如苏子瞻远矣。

霁月之下,子瞻的身边还有乌嘴。乌嘴是他的狗,一只海獒。乌嘴一直伴在他身侧,能识宾客守门户,也偶尔偷些肉吃。每逢这时,子瞻都高高举起鞭子,却终究舍不得打下。

终得雨霁天清,乌嘴知他将北还,也欢喜得摇头摆尾,雀跃不已。子瞻抚着乌嘴的头,淡淡一笑。

夜深了,月色入户,四听阒然。远处的更声响了三下,这荒城里长长短短的更声,他已经听了三年。是时候归去了。

次年夏日,暑气正盛,子瞻在常州乘小舟游运河,两岸千万人缓缓跟随。他笑:“莫看杀轼否?”其为人爱慕如此。

早年在密州,子瞻尚疏狂,左牵黄右擎苍,亲射虎。再又黄州春夜,行至蕲水,岸边有酒家,子瞻酣饮至醉,便卧于月下溪桥上,听一夜流水铿然。彭城时,他夜宿燕子楼上,也是明月如霜,好风如水,清景无限……

子瞻似乎有水的性质,能随物赋形,在瓮中是瓮形,在溪涧是清泉,在江里能映江月,在海上可生明月。

月自常圆,人世间的浮沉、聚散、生死,诸般淹蹇,总是无法圆了。子瞻终究湛然而逝,没有一丝怅恨。他就是这样,一路风雨,也永保清明,霁月般光洁如新。孔子有云:“求仁而得仁,又何怨?”子瞻亦如是。

与子瞻不同,陶庵对困世是有过怨怼的。他的人生有一道分界线,前一半犹春于绿,后一程明月雪时。因而,陶庵总有些凛然,浑似寒月冷冷照寰尘,他则隐在月里张望过往。即便大明王朝的过往早已暮色苍茫,他仍要铺张出漫天满地的绮丽繁华,如同做着一个不愿醒的梦,梦里锣鼓喧阗、声光相乱,梦外寒荒寂寂。梦只是皮相,寒荒才是真相,譬如林下月光,疏疏如残雪。

过往的月光虽寒凉,也是真美呀。

他与好友陈老莲在不系园里看红叶,老莲携缣素画古佛唱村落小歌,他取琴和之。

他与三叔一同制兰雪茶,“色如竹箨方解,绿粉初匀;又如山窗初曙,透纸黎光”,风头一时无两。

他与友人兄弟辈的蟹会,直如天厨仙供。除开河蟹膏腻,又有肥腊鸭、牛乳酪,如琥珀的醉蚶,如玉版的鸭汁煮白菜,果瓜吃的是谢橘、风栗、风菱,美酒名曰玉壶冰,蔬食为兵坑笋,米饭是新余杭白,酒足饭饱再以兰雪茶漱口。

他在湖心亭看雪,遇见两个金陵人,被拉了对饮,他只好强饮了三大白。

陶庵就这一样不好,遗传性酒精过敏,喝不得酒。身为一个绍兴人而不能饮酒,总是憾事。

我一直以为不能饮酒的人气息上总要孱弱些,比如同为绍兴人的知堂。前些天读知堂几页尺牍,书法孱弱而少法度,猛然觉得他必不会喝酒。记起他有一篇关于酒的文章,翻书一看,果然。书法孱弱的人多温雅,个性似乎也敏感孱弱,少了许多元气。能喝酒的鲁迅却元气淋漓,至弥留之际仍能作“起看星斗正阑干”这样的诗句。

我未曾见过陶庵书法,想来气息上总欠些。元气不足之人,灵魂的强度也是不够的。幸好陶庵有足够的韧性,只渐渐寒荒起来。好朋友陈老莲不寒荒,甲申之变后,虽自号“悔迟”,倒越发狂诞起来。

陶渊明、李太白、苏子瞻们也都没有张陶庵的寒荒,做着偃蹇客,依然可以隐,可以遁,可以饮酒,可以吟啸,可以哭,可以笑。连杜子美都没有这样的寒荒,大唐虽蒙难,山河犹在。大明是一株巨大蠹木,内里早已蛀空,继而张献忠来啄几下,李自成又斫几斧,清兵入关是最后的重击,巨木訇然倒地,任谁也无力回天。只有八大山人与他的寒荒相通。

陶庵呀,还是喝酒吧,寒月须酒暖。月下宜微醺,也宜大醉,宜枕流水,也宜听清风。酒里时间足可烂柯,空间,空间会停在哪处?先秦魏晋唐宋明清?哎呀,管他呢。停在哪里,都顺手拉个人来喝酒,陶靖节、李太白、苏东坡……还有明月。他们都在呢。

王亚,中国作协会员,湖南郴州人,就职于湖南株洲市教师培训中心。作品散见于《芙蓉》《天涯》《雨花》《滇池》《散文选刊》《湖南文学》《天津文学》等,出版散文集《茶烟起》《营闲事》《声色记》《一些闲时》《此岸流水彼岸花》《今生最爱李清照》《吃茶·见诗》等,注译《东京梦华录》,编著《中华优秀传统文化读本》《四维阅读》等。