2023年第3期

顽固不化

[返回]顽固不化

□余志权

我多次认为,天夫兄是个不折不扣野心勃勃的男人。这个看法虽微不足道,却顽固不化,没有改变。看法一旦形成,就像人身上长出的器官和人同生共死。

面对当今世界转瞬即逝的网络传播的便捷和随意,天夫兄不愿尾随苟且。他认准了石头。他以为只有石头才能对抗现代科技的发展速度,滞缓不可逆转的人文后果。

现在人们已废弃了精细阅读,忽略了文字中隐藏的许多秘密,并且对更深刻更内在的语言艺术所蕴含的蓬勃生命感到陌生。语言垃圾的淹没,大量文字变得没有分量,似乎全都可以远离和舍弃。每个人都想耳根清净,不是先睹为快,而是快快离开。人们对文字语言没有了信任感。

我曾半开玩笑半认真地对他说,现在的作家已习惯在网络上发表作品。只有你是另类。把创作的作品大都刊刻在石头上。几十块大型辞赋碑刻分散在名山大川,上百副楹联刻挂在名山名楼名园。

天夫兄喜好石头。他以这种形式对文字语言做出个人的艺术强调,每当游人站在他的作品前品头论足时,他自我感觉为文字语言的“精”,为社会的“慢”保住了一席之地。因为有了张天夫,网络世界再嘈杂,也没有人说我们作家没有廉耻。

没有个性的生活是不值得留念的。

天夫兄的家在石门县城的澧水南岸,傍水没依山,坐南朝北。作为私宅,这应是不得已,需要足够的诚实。以他的见识,应懂风水。可见,他着迷感兴趣的并不是可观的物质财富,尽管他也享受。人要过物质财富这一关从来都是很难的。他曾是个县级领导。我以为凭天夫兄的身份,稍微动一下脑筋,让私宅依山傍水,坐北朝南是有可能的。

我曾造访过他家两次。他带我去就是欣赏他的石头。屋前屋旁,楼上楼下,都是他几十年收藏且精心布置的石头。大的要吊车才能搬,小的大多用木制基座托着。家的主人蜗居在楼上不起眼的地方。准确讲,这是石头的家。人只是管家。

有人收留流浪狗,有人收留流浪猫,有人收留流浪者。天夫兄收留流浪石。这些石头在野外流浪亿年,现在终于有了家。他给我介绍这些石头时,如数家珍。他为每一块石头都取了文雅的名字,如《残荷战秋声》《把根留住》《人人故乡》。其中一块石头还有耐人寻味的故事。

那块石头他放在屋旁。一天被一位在河边散步的军方首长发现了。于是,便有人三顾茅庐,前来与他商讨这块“鸿运当头”的交易。天夫兄没为高价所动,总是让来者扫兴而归。他不愿“鸿运当头”离他而去,交易没发生。从此,天夫兄一直为自己在金钱面前面不改色而骄傲。他津津乐道讲这个经历时的样子,就像勇士守住了阵地的自豪。后来,他把“鸿运当头”移到了屋里以防不测。

我用手在那块石头上摸了又摸,潜意识里有一种幸运,沾沾福气。我没扫天夫兄的兴致,只是心里为之惋惜。那么好的价钱没出手,机会擦肩而过。我敢肯定,天夫兄那些日子一定是心神不定,最终权衡才善财要舍。如果是我,会以此为契机,把一屋的石头盘活,收回被石头盘踞的地方,还家以宽敞,让自己成为有钱人。

男人的喜欢一般与女人有关。男人金钱是因为女人喜金钱;男人功利是因为女人爱功利。天夫兄的喜欢与女人没什么关系。我以为,他的喜欢最初是想引女人注目。结果事与愿违。男人的喜欢一旦与女人喜好脱钩,他就会让女人陌生。

我和天夫兄相识几十年,没见到他有一个女朋友或女徒弟。他像活在男人堆里,男来男往。这或多或少让我刮目相看。他做到的我做不到。我还是适应有男有女的平衡环境。

天夫兄也许是个非常有讲究的人,和女人的交往严格在夜晚。这只有他清楚。不像现在好多人黑白常颠倒。白天的事晚上做,晚上的事白天也做。

一个人的喜好没有了功利,就有了纯粹。他会真正地自信与笃定,世俗得失对他不会产生影响,且始终能够保持一种定力。这种力量来自对世事的深刻观察和对个人喜好的谨慎和持重,苛求以及保守的态度。他所追求的是对个人灵魂的一种安慰。

石头已成天夫兄生活的一部分。他和石头共居一屋,朝夕相处。古人是天人合一,他是石人合一。几十年了,天夫兄的形象也没什么变化。一副单瘦的身板,从年轻走到退休,还难以找到生机蓬勃的挣扎纪录。天夫兄和他的那些石头都忘记了自己的衰老。

一个喜好不仅要有沉迷的能力,而且还要有超越的能力。没有沉迷就没有浑然一体的感受,没有超越就没有放松。放松带来的距离,有一种远远打量的冷静目光。

天夫兄挂在家里一楼中堂位置的《奇石赋》,就是他两种能力的结晶。大家耳熟能详。赋的最后一段好得我能脱口而出。

天虚无乃有孤月,人虚无可生孤情。孤情者则不孤独。问石复何以教我?与人交可得知己,与天交可得奇石。知己者,玩石诸君也;奇石者,天夫斯文也。

只是几十年了,我一直没弄清天夫兄屡次对我讲述他的石头,是他感受到了与石头相处的孤独已到了难以忍受要向我诉说,还是想有所作为,让我成为他的同伙。他曾送我一块石头,我看成是他的诱惑。这我能理解。我不能理解的,是天夫兄为什么要选我入伙当他孤独的牺牲品。

我可能是一个好说话的人,习惯住在老家山里,一辈子自命不凡的状态也没混上。其他没有建树,连个喜好的东西都不明确。我应是天夫兄的同情对象。我常安慰自己的是,没有任何喜好,又未尝不是人生的一种喜好呢?

我只要去石门,都会约他见面。他总是如期而至。他大概感到不是每个人都能有幸认识我的,何况我十分尊重他。

天夫兄不酒。我能酒。我们一起吃饭有点互不相干。我们竟能友好同桌。我的话免不了有酒的夸张。他大多不语,要说也是“少喝点,少喝点”,不慢不急,沉稳有余。

我总觉得“少喝点”,这是以后的事。他是提醒我。我习惯当前,故醺醉时候多。天夫兄习惯以后的事,他的喜好和创作无不和以后紧密一起。这种远大是我所没有的。千百年之后,天夫兄的收藏和文字作品连同他的名字都是文物。后人说不定会在澧水岸边建一所地标式的天夫博物馆。

我曾想,天夫兄如果能酒,他应是和我无话不说,酒喝高时,说不定会毫不犹豫地把那块“鸿运当头”送给我。我也许会推辞,会站起来敬他一杯酒作为回礼。十五年前,我在老家建房。他知道后就撰了一副对联,且用实木雕好送我。我一直没有回敬他。

能酒的人做事,会习惯后悔。不酒的人难有后悔。我有时替天夫兄担心,一个难有后悔的人如果到头来后悔没后悔,那就迟了。世界上所有的后悔都不能与之相比。

我是个常后悔的人。我曾想发明一个能止住后悔的方法,却始终没能想出来,也没发现有人想出来。最后才发现,人后悔的事大都是本能所为。

但愿天夫兄顽固不化没有“迟”。

天夫兄常电话我去走一走。我没成行过一次。我不担心他的诚意,而是觉得专程去石门玩,我的分量还轻了一点。我这个人没事爱掂量自己,知道个人几斤几两。这是个典型的缺点。人一旦有这个毛病,甩都甩不掉。一辈子活得底气不足。和天夫兄在一起才发现,是他把我比悲观了。玩石头我不如他;辞赋楹联更不如他;书法写字也不如他。我能取胜于他的就是小酒。只要和他吃饭,我必端酒杯,让他感到不如我。

天夫兄是个酒盲。

我算是辜负了他十几年的一片好心。

我对他的喜欢也没有随时间的改变而改变。

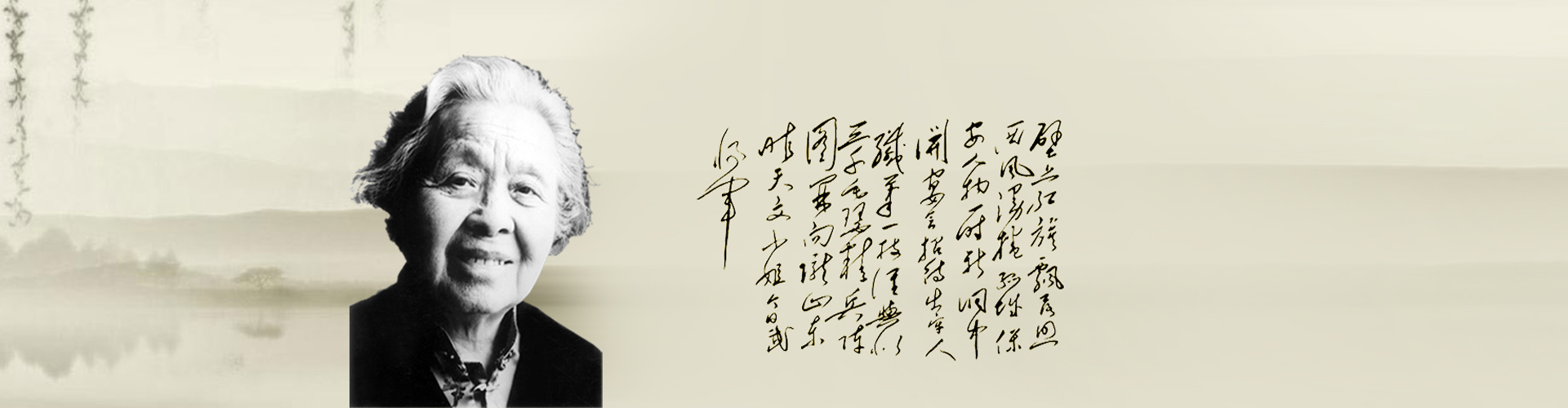

余志权,常德澧县人,湖南省作家协会会员,常德市作家协会名誉主席。