2024年第2期

昭陵滩

[返回]昭陵滩

□聂鑫森

下霜了。 夜色如墨,几粒星子颤颤地闪在高天。自不可知的地方,若有若无地飘下一片细密的凛寒,尔

后一层一层地叠厚,渐渐地化作了无际的洁白。 江水显得黝黑而凝重,幸而铺霜的昭陵滩头,哗哗地响着在岁月的更迭中永久不易的吟唱,才

知江水依然是鲜活的。于是,黑与白的对应,给夜嵌上一幅极有情致的木刻画。 远远的江岸,淡淡地勾勒出一片村舍,此时正沉落在酣酣的梦中。包裹着梦的,是无人理会的

寂寥。

江岸的衰草沙沙地一阵脆响,一支黑箭射向滩头,浅浅的蹄印如飘坠的梅瓣,一声长长的吠 叫,划破深重的夜色,呼唤着渐摇渐近的人影。

人未到,苍老的但又极浑厚的歌谣,一路缓缓而来:

昭陵滩头水悠悠, 流过几多春和秋, 天寒地冻浑不怕, 变了石头也下钩。

曲调古朴如历史,袅袅不绝的余音,缠缠绵绵地系住了整个昭陵滩,以及滩上的昭陵庙。滩和 庙,抑或就是歌谣的化身。

传说汉代的昭王南征,凯旋而返,因劳顿过度病殁于此,无名的江滩遂载入史册,当地人便分 享了些许光荣。有了庙宇,有了香火,也有了一种鱼:火烧鳊。

每到下霜时节,即昭王忌日的前后,火烧鳊便逆水上滩,头朝大庙,如同兵将一般。于是,江 岸的村子便有了一个特殊的职业:钓火烧鳊。这种鱼,细鳞嫩肉,味极鲜美,令不少美食家倾倒, 因此,价钱是颇可观的。

这些年来,昭陵滩曾热闹过一阵子,渐渐地又冷落下来。鱼虽好,却已不多,且又生性顽滑, 并不轻易上钩;加之生财的门道数不胜数,瞅准了,票子如流水不断,何苦顶霜熬夜地钓什么火烧 鳊?因此,老的身子日益娇贵,喝冬酒摆谈陈年古事去了;年轻人则于温柔之乡,枕着女人的手 臂,醉得不知东方之既白。

只有这江滩依旧,只有这歌谣依旧,只有这人依旧。 歌谣的最后一个尾音刚住,宋二老倌已到滩头,那黑狗便窜过来,舔他的裤脚,以表示对主人

的忠顺。他嗬嗬地笑。狗已经很老了,大口地喘着气。他弯下腰,抚抚它的头,说:“老伙计,只 有你肯伴着我。”

滩头的木桩上,缆绳绾着一只带篷的小船,自个儿在水波上焦躁地摇晃。宋二老倌划着火柴, 点燃手上的风灯。灯罩上贴着红纸,光也就变得温暖,刹那间,四周便氤氲起盈盈的喜气。他 “嘘”了一声,那狗便欢快地窜上了小船,尔后不停地摇着尾巴。接着,他拉了拉披在肩上的老棉 袄,小心地爬上船去。他举起风灯,虔诚地看了看不远处黑如凝炭的昭陵庙,花白的胡须微微地抖 了几下。然后,将风灯挂在篷边,利索地操起桨,朝前面的“渔翁石”划去。

江水在桨叶下笑。子夜的霜寒和寂寞,被灯光挤开一条缝隙。船便沿着这条缝隙,快速前行。 几十年了,他就喜欢在“渔翁石”旁边系船下钓。每当这时,总有一种揪心的东西烈烈地撞向

喉头,烫烫的,涩涩的,又难受又痛快。 最早把“渔翁石”嵌入他童年梦境的,是爷爷唱的歌谣,是系在爷爷胡子梢的那个传说。哪朝

哪代,不知道,反正是有一年,天庭里举行盛大的宴会,令各方土地奉送奇珍。龙王爷怕昭陵滩火 烧鳊的美味胜过他的海产,便在江中筑了一道无形的坝,让鱼不能逆水而上。

村子里的人,一连几夜归来,皆是鱼篓空空,便罢了这门心思,不去宴会上争高低了。独有一 个老渔翁不服气,夜夜凌寒钓,纹丝不动。鱼为他的精诚所感,以血肉之躯撞破大坝,聚集到昭陵 滩前。就在这时,老渔翁含笑化作了一尊石头。昭陵滩的火烧鳊在宴会上出尽了风头,扬名于天 下,历代皇帝也钦定为贡品。宋二老倌自小便熟知这传说,熟知这歌谣,在传说与歌谣的熏染中, 他成了一个远近闻名的好钓手。

小船悠悠地靠拢了“渔翁石”,宋二老倌把缆绳挽在一根突出的石笋上——那是“渔翁”的一 只“手”。然后,从舱里拿出钓竿,在钩上挂好香饵。香饵是糯米粉包裹的素肉。缓缓地把钓饵投 入水中,坐下来,凝如雕塑。

朦朦胧胧中,一条条紫红的精灵,被灯光吸了过来,轻盈得如同在飞。又如昭陵庙里那本朱批 的刻本,沙沙地翻动。

他感到手上有了一丝细微的颤动,便猛力地起竿。饵已失去,鱼却并未上钩,尾巴一翘,抛给 他一个嘲弄。

他脸上干瘪的肌肉一阵痉挛。年轻时,他不会碰到这样的尴尬,一抬竽便有收获。老了,一眨 眼就是古稀之年了,眼花了,手也不灵便了,连鱼都欺老啊。怪不得儿子、儿媳都劝他不要下滩, 熬寒受冻的,一夜又钓不到几条鱼,能换几个钱?何况现在的日子好着哩,不靠这几个钱活命,何 苦跟自己过不去!他们的话自然是不错的,如今还有谁来做这种蠢事呢?

但宋二老倌也有他的理由,火烧鳊、昭陵滩和宋家村,世世代代是连在一块的,没有火烧鳊, 昭陵滩和宋家村就少了点什么,这少了的东西,钱换得回么?听外贸局来收购的同志讲,中国在美 国的首都开了家大餐馆,火烧鳊是一道最受欢迎的菜,那洁白的墙上还挂着昭陵滩和宋家村的照 片!

星光更淡更远,霜还在飘,寒气如锥直往骨缝里扎,生痛生痛的。宋二老倌便从腰间解下酒葫 芦,拔开盖子,仰脖猛猛地灌了几大口酒,一股热力从喉头流向全身,如火如荼。转脸望望“渔翁 石”,仿佛是同胞的老哥子,正陪伴着自己。时间在这一霎失去了相隔遥遥的距离。

上饵,下钓,寒夜在钓丝上起起落落,舱里终于扔下几尾鲜蹦活跳的火烧鳊。收获虽微,但宋 二老倌的心却是醉醺醺的,美得很。

“爷爷——爷爷——” 滩头忽然出现一个小小的人影。狗听懂了这熟稔的声音,不由得汪汪地叫,快活如童稚。 宋二老倌转回脸去,亮亮地应了一声。那是他的孙子宋小满。居然舍得从热被窝里钻出来,冒

着四更苦寒,来和他搭伴。 他慌忙收缆,把船荡过去。 小满一个箭步跳上船,船一阵摇晃。 “小满,你来做什么?” “陪爷爷。明天是星期天,不上课。”

宋二老倌忙从肩上摘下老棉袄,披在孙子身上。细伢子骨架嫩,经不得冻。同时,有一团热热 的东西,从心底冒上来。

船又重新系到“渔翁石”边。 “黑虎,到我爷爷身边去。”小满把狗一推。 黑虎温驯地躺在宋二老倌的身边,热烘烘的,如一盆火。 宋二老倌又放下了钓钩。但他的心思却已不在钓钩上了。

小满好奇地看着水中游动的火烧鳊,高兴得手舞足蹈。下周的图画课,老师说可以随意画什 么,此刻,他已想好了题材,题目叫《爷爷和火烧鳊》。

“好看不?” “好看。我最喜欢了。”

宋二老倌的心猛地一跳,眼眶渐而濡湿。 “爸爸说,爷爷这样钓鱼太辛苦,其实可以用雷管炸鱼的,又快又省事。” “屁话,谁这样做,我跟他拼了,那不是要绝火烧鳊的种吗?!” 宋二老倌愤怒起来,吓得小满再不敢作声。他有些后悔,对细伢子发什么脾气呢?忙讨好地对

孙子说:“爷爷教你唱《昭陵滩头水悠悠》的歌谣好不好?” “你已经教过了,我会唱了。” “那我就讲‘渔翁石’的故事给你听。” “听过了。听过了。”

宋二老倌有些慌乱,歌也教过故事也讲过,他却全然没有印象。 滩头的流水哗哗地响着,响得好寂寥好单调。 小满眨巴眨巴眼睛,目光从水里慢慢移到天上,脑袋摆了几摆,忽然问: “爷爷,那颗最远的星子上,有昭陵滩吗?有火烧鳊吗?” 宋二老倌木然无语,他奇怪孙子怎么会想出这样一个问题,让他无法回答。小满怎么不问如何

做香饵,如何下钓,如何起竿呢?他保证可以娓娓道来,如数家珍,比学校里的老师还要讲得有 味。可孙子偏偏不问这些,于是心头便添了一层遗憾。

他又拧开葫芦盖,急急地灌了几口酒后,随手递给小满。

“喝一口,抵抵寒。” 小满接过葫芦,浅浅地喝了一口,猛地咳嗽起来。

宋二老倌笑了:“你看,刚才充英雄,把爷爷考倒了,喝酒就不行了吧?” 小满猛地觉得自己应该像个骁勇的男子汉,不应该被爷爷所耻笑,便又喝了一口酒,庄严地咂

咂嘴,咂得很响。 钓钩上的香饵,早被鱼舔去,宋二老倌竟毫无知觉,他被孙子的神态逗乐了。

远处的村子,传来石磨呼隆呼隆的声音,又快又匀,那是马达带动的欢乐。宋二老倌一听就知 道是自家在打豆腐。全村有开油榨行的,有搞农机修配的,有打爆米花的,但打豆腐的只有他一 家。儿子和儿媳,此刻,正立在磨台边,一边亲热地说着话,一边往磨眼里舀人湿淋淋的黄豆,乳 黄的豆汁汩汩地往下淌。每天的收入是可观的,而且还不劳累。

宋二老倌却爱的是钓火烧鳊,可惜儿子不想接这个行当,孙子呢? 他把头凑向孙子,可怜巴巴地问:“小满,你讲讲看,长大了,你喜欢做什么?” 小满笑了,露出两排小银牙,沉思了一阵,说:“我想……我想开飞机,驾海轮,或者操纵电

脑。”

“还有呢?” “当足球明星,最好是当中国队的队长,那才威风哩。”

宋二老倌失望了,还问什么?孙子绝对不会说喜欢钓火烧鳊!他还小,还不懂得昭陵滩,还不 懂得古往今来的许多奥妙。即便懂得了又如何?难道去接过他手中的钓竿?

宋二老倌对孙子悻悻地挥了挥手:“到舱里去躺一躺,那里面有一床被子。” “不嘛,不嘛,我要看爷爷钓鱼。” 那狗也轻吠了几声,讲着不为人听得懂的话,调和着这冷峻的气氛。 宋二老倌用微微发抖的手,重新上饵,重新下钓,竿子横切过天和水,定定地再不动了。 仿佛身边的一切不复存在。天上的星,船上的灯,伸着舌头的狗,眨巴着倦眼的孙子,从他的

眼前,从他的记忆里远去了,远去了,了无踪迹。他所有的心思,随着钓钩,缓缓地沉下去,沉入 一个静如远古的地方。在一片浑然中,从上而下,无数紫红的火烧鳊翩然而至,无拘无束地嬉戏, 一如久别重逢。

宋二老倌感到听觉依旧灵敏,昭陵滩头流水所激起的岁月的回声,渐次宏沉,竟若雷鸣一般。 有一支歌谣又从极远的地方,如天籁般似有似无地传来,顷刻,天地间便充满了这一片声响……

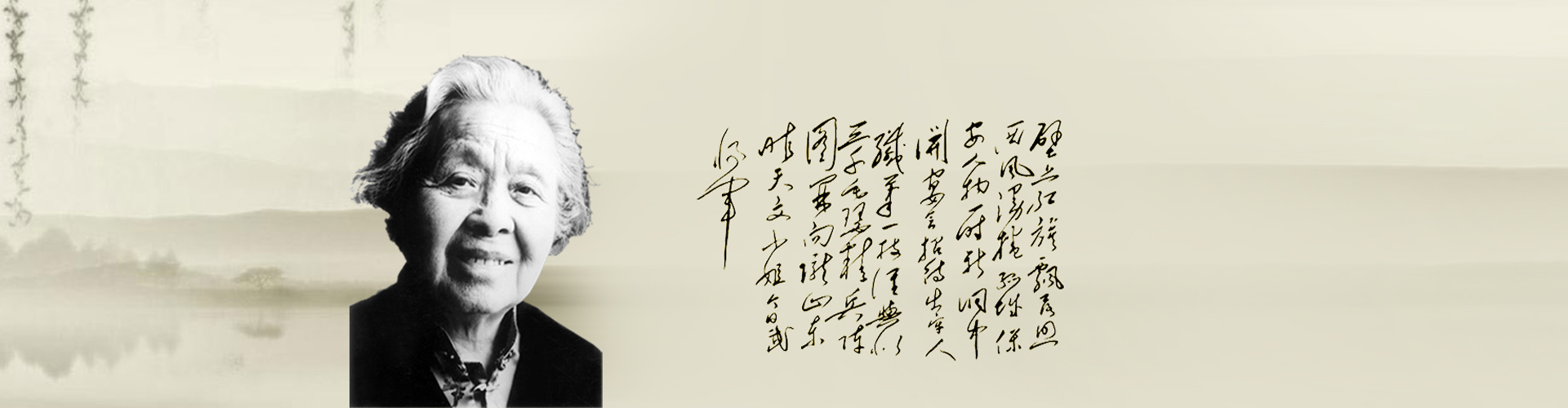

作者简介:聂鑫森,中国作家协会会员、湖南省文史研究馆馆员,曾任湖南省作协副主席、名誉主席。出版过 长篇小说、中短篇小说集、诗集、散文随笔集、文化专著七十余部。曾获“庄重文文学奖”、《小说月报》短篇小 说“百花奖”及《北京文学》《小说选刊》等多种小说奖。