2024年第3期

旧时燕

[返回]旧时燕

□邓朝晖

最近老妈总是说想回宸县看看,她要去看 看她的老姐妹曹大莲。

宸县是我的出生地,我对它是有感情的, 那里有一座文庙。我是在文庙出生的。

确切点说,我出生在文庙大门西头的一间 老屋子里,我妈说,当时她挺着大肚子搬来文 庙时,屋里到处是蜘蛛网,窗户连玻璃都没有。 她看着一屋子的灰尘,不知从哪里下手搞卫生, 一气之下,牵着一双儿女跑到同事曹大莲家里 去了。

等我爸把家里弄好了之后再去接她回来, 蜘蛛网是没有了,玻璃也安上了,但家里堆了 一地的锅碗瓢盆、被褥杂物。妈卷起袖子干了 起来,到了晚上,一家人终于可以在新铺好的 床上歇息时,我妈肚子痛起来了。正子时,她 提前半个月生下了我。

虽然暂时安好了家,但我妈明显对这间屋 子不满意,一间大房子一家人不好用,我爸就 在中间隔了一道帘子。哥、姐住外面,爸妈带 着我住里面,屋子本来就光线不好,隔了一下 更黑了。而且虫子多,老鼠蟑螂就不用说了, 竟然还有蜈蚣。

我妈不愿住的原因还在于,大门东边有间 屋,虽然光线好些,但一直空着。听黄伯伯讲, 以前有一对母女住着,女儿中学时收到情书, 被老师发现了,吓出了病。后来书也没念了,

成天在家里梳辫子,不发病时还好,但凡见到 什么年轻男子从门前经过,就狂躁不安。后来 那女孩就莫名其妙不见了,找到她的尸首时是 几天以后,在河边。

我从外面向里看去,拨开窗户上的蜘蛛网, 里面只有一张床,跟我家的一样,但床上没吊 帐子,只有一对黄色的床勾,偶尔晃荡两下。 我想象这张床,是那个女孩睡的还是她妈睡的 呢?我仿佛看见那女孩起来了,穿一件白色的 毛衣,头发黄黄的,脸白白的,侧着身子,就 要坐起来……

“哎呀,鬼来了! ”旁边的人一声大喊, 吓得我魂飞魄散。

冬天外面有一股酸冷酸冷的味儿,像是谁 刚吐了一摊呕吐物,空气中还飘着残余的馊味 儿。我走过东边的窗下,心里默默地唱歌,克 制自己不要跑,因为一跑感觉后面的影子会跟 得更快,待走到家门口时,使劲地敲门,怕门 开晚了影子就会跟上来。

我还不能把心里的恐惧告诉给妈妈,那样 她跟爸又是一顿好吵。

要是家里没有人,我是不敢自己进去的, 所幸还有邻居陈美丽。

陈美丽比我小两岁,低一年级,夏天爱生 痱子,鼻子上总会长一两颗疔子,又大又红, 顶在鼻头顶上。因此这成了伙伴们取笑的由头。

![]()

她不会骂架,人家说她的时候就讪讪地笑笑, 完了又和大家一起疯跑去了。我很看不惯他们 这样,常常在人家欺负她的时候护着她,因此 她成了我的小跟班,上学放学都邀我一起。

我喜欢她那根滑溜溜的长辫子,无论冬夏 都不换发型,辫子从后脑勺一直垂到了屁股, 她在前面一摇一晃走的时候,辫子也跟着得意 扬扬,弥补了她在人前的胆怯。

她乐于把家里好吃的都拿出来,而且,她 爷爷很会讲故事。

陈爷爷是不出门的,无论什么时候都待在 外屋,守着一个炉子打盹。炉子上一天到晚坐 着水壶,要不就是煨着中药。我问陈美丽,你 家里谁病了?她一听就不高兴了, “他不知哪 里弄来的,自己吃,也叫我们吃,烦死了。”

我妈说,陈爷爷治好了很多人的病,特别 是小孩子先天不足营养不良的,吃他一段时间 的药就养好了。所以人们提着糕点土产到她家 纷纷求药。

我问陈爷爷,为什么这个院子里就住了我 们两家,东屋是因为有鬼,难道院子里面也有 鬼吗?

的确是,偌大个文庙,除了我们家和陈美 丽家住在门口,里面那么多间房子,东西两边 那么多,还有正中间那么大个厅,都让它们空 着,多可惜。

陈爷爷没有回答我,倒是问我,住在这里, 你怕吗?

一句话戳中了我,我怕,是真怕。我怕从 东边墙下经过时,那屋子里会有白脸的女孩出 来,我怕那高墙下的影子,它一声不吭地跟着 我,到文庙门口虽然晚上关着门,我也要飞快 地跑过去,总觉得那扇脱了漆的大门会吱呀地 开出一条缝。

只有到了陈美丽家,我才定下心来,因为 无论什么时候,她家总是有人的,晚上一望见

那屋子里的黄色灯光,我就安稳了。

陈爷爷说以前这是孔夫子住的,可不能住 我们这些人。就是当大官的来了,也得“文官 下轿,武官下马”,把身上灰尘抖干净了再进 去。那扇正中间的大门也是不能随便开的,要 有人中了状元之后祭奉孔子时才能开。哪像现 在一样,由我们这些小孩子窜来窜去。

“孔夫子?是个人吗? ”“当然,是你们 的祖师爷,专教你们读书认字的。”

我撇撇嘴, “那不就是个老师吗?有这么 神?”

“小孩子莫乱讲!就是华阳王来了也要跟 他磕头呢!”

“华阳王又是谁?”我来了兴趣。

“华阳王是明朝开国皇帝朱元璋的后代, 有八代在我们宸州一带住着,给我们这里的老 百姓做了很多好事,你看门口这两尊狮子,就 是朱元璋的孙子捐的。”

啊? !我们天天坐着“驾—驾”的这两只 狮子,竟还有这么一番来历。还是从古代过来 的,这么久了还好好的在这儿。

我突然对自己的家也害怕起来,不知道这 以前住的是什么人?是个白面书生吗?像聊斋 里面那样,晚上看着书就打起盹来,做起了美 梦,梦见一个漂亮女子推门进来,帮他磨墨。 他突然就醒来了,真的看见一个仙女坐在他对 面,他走过去,拉她过来陪他坐下……第二天 一早,看庙的老汉见日上三竿书生还没有起床, 就去叫他。书生不见了, 在床上发现一张人皮。

我想得毛骨悚然,妈妈串门去了,哥哥姐 姐还没有下自习,我不敢朝帘子后面看,生怕 那里藏了一个鬼。我又忍不住四处找找,看有 没有什么躲在哪个旮旯里。找过之后,我出了 一身虚汗,想去找妈妈回来,又不敢开门,怕 一开门鬼就从角落里窜出来掐我。

那段时间学校恰恰流传着厕所里的鬼故事。

![]()

![]()

说当一个人刚蹲下来,就有一只手从隔板下面 伸出来,血淋淋的,问他要纸。我吓得晚上连 厕所也不敢一个人上了,要别人陪着还不行, 还要她站在里面等。臭烘烘的,谁有耐心等, 一会儿就跑了,搞得我匆匆解决掉就哭着跑出 来。

有天陈美丽告诉我,其实鬼不是那么可怕, 长得跟人一样,只是没有影子。我说你怎么知 道,你看见了?

“嗯!我看见了。有一天我看见华阳王了, 还有王后。”

她说有一天晚上她路过文庙门口时,发现 门开了一点,就走了进去。那天月亮很大,她 明明看见有一个白色长衫的人在坪里拜着什么, 对着正堂的方向,一会儿有个女人走过来了, 也是白色长衫,陪着他又拜了几拜。她想看他 们还干些什么,一会儿,两人往正堂方向走了, 走到廊子里,不见了。

我目瞪口呆,叫她哪天也带我去看看。原 来,文庙的门是没有上锁的,转动那根轴,门 就开了。那天没有月亮,黑黢黢的,我站在门 边不敢进去,只望着大坪,等那个白衫的影子 出现,等了好久,什么动静都没等到,倒是有 两只老鼠从脚边窜过去,毛茸茸的,好肉麻。

陈家爷爷说,讲个鬼话,哪里来的华阳王, 不过你们要是有胆子,我可以带你们去看华阳 王的墓。

出了城,就看到宸水河了,陈爷爷说还早 着呢。走到有田有地的地方了,再走,有个菜 市场,穿过市场,他带我们拐进里面一条小路, 在一个废弃的厂房门口停下。陈爷爷自己也迷 糊了,自言自语道: “以前就在这里的。”他 问了路边一个老爷爷,人家往那厂房里一指。

我们走到厂房的尽头,见那里修了一座高 高的石墓。门口有人看着,陈爷爷央求他让我 们进去,那人奇怪的眼神打量着我们,同意了。

墓里面还有墓,一层一层套着的。走到最 里面的那层,陈爷爷说到了,这是个双人墓。 华阳王和他的王妃就葬在这里。我站得远远的, 隐约看见两个匣子,我不敢走近,一步一步退 了出来。退到最外面那层,我问陈爷爷,怎么 要修这么多层呢?

他诡异地一笑,“你说,墓会有门吗?” “啊?”

“墓的门是后人开出来的,是供人参观用 的,以前这就是一层套一层的死墓。进得来, 出不去。”

我还是没听明白, “除了死人,谁会进来 啊?”

“侍女啊,工匠啊。他们在最里面,侍女 们陪在外面。然后墓是工匠们修的,里面有什 么只有他们知道,修一层就封一层,修好了墓, 外面就封死了,他们也就陪葬了。”

我一个箭步从里面冲出来。

到了春天,雨水多起来了,妈妈不让我从 那棵大樟树下经过,说那棵樟树里面都空了, 上面还枝繁叶茂的,八成是树精了。并说打雷 的时候,那棵树下电死过人。说得也是,即便 不是打雷下雨的时候,我也害怕从那里走过。 因为从华阳王墓地回来后,每当我从那树下经 过时,就有一只老鸦“哇—哇”的惨叫,瘆人 得很。有一次,还飞下来在我肩头落了一下, 又呼啦啦飞向高处。

我们不再大声说话,到了树下时,脚步都 放轻了,想着这样乌鸦就不会被惊扰。有的时 候,的确相安无事,树上静悄悄的。那只乌鸦 似乎放弃了对我们的关注,搬走了。但没过几 天,它又“哇—哇”的叫起来,梭镖一样扎向 我们,又仇恨般飞向远方。

只有两条路可以出去,要不从樟树下经过, 要不从文庙门口经过。但去食堂如果不从樟树 下走,就得绕很远。

樟树下的那半边月亮池是我们的乐园。特 别是春天,里面的水绿油油的,缠绵的水草下, 往往滋生着逗号一样的生物。我捧起它,让它 在手心里游动,痒痒的。实在爱不释手,就捧 回家去,养在罐头瓶里,看它一点点长大,长 出小腿来,换上绿色的皮肤。住在这个院子里 的小孩,每人都有一只罐头瓶,每天都提出来 相互看看,看谁的长得大些。

可有一天中午回去,路过月亮池的时候, 旁边围了很多人。嘴快的抢先告诉我,不知谁 丢了一个娃娃,一点点大,像个玩具。我将信 将疑,跑过去一看。真的有一个婴儿浮在水面 上,头朝下,看不见脸,可从他的样子看来, 真像一只谁随手丢弃的塑料娃娃飘在池面,肥 嘟嘟的,手和脚像藕一样又白又胖。

我恍惚着离开,人越大胆子越小。这个院 子我从出生就住在这,可越懂事越害怕。总觉 得这个院子里藏了很多古怪的东西,那个绿油 油的月亮池,那棵老樟树,文庙里那些空屋子, 摇摇欲坠的窗子,回声空荡的大堂,都藏了很 多旧时的人物。他们躲在暗处,无声的继续他 们的故事。他们想安稳地过他们的日子,可有 时,不得不被我们打断。

暑假里的清晨,我爬上城墙。这城听说是 明朝的,其间多次被水毁又多次修葺,到清朝 才得以加固成现在这个样子。整个县城,除了 我们院子里这段,宸江桥那还有一小段,然后 就没有了。墙是青砖的,很结实,墙面很宽, 可并排走四五个人。如今都种着蔬菜,特别是 夏天,藤呀蔓呀爬满篱笆,西红柿、黄瓜、苦 瓜、豆角,红红绿绿的,挂得满眼都是。还有 一畦畦的辣椒茄子,看着就想吃。姐姐叫我背 《千家诗》, 在苦夏的温风里,我背着“万条 垂下绿丝绦”“万里长征人未还” ……小和尚 念经有口无心,可念总比不念强,渐渐的我眼 里有了柳枝飘摇的样子,脚下的城墙也赫然间

有了城门,城门一关,宫深似海。

这城在文庙外面,月亮池以南,出了这道 城墙,外面就俨然另一个世界了。没有褚红掉 漆的庙墙,没有黄绿的琉璃瓦,没有王孙公子 的传说,人们穿着海军蓝和草绿色衣服,老太 太篮子里是豆腐和青菜,主妇们赶早市排队买 肉,屠夫神气十足地大刀挥舞,碎骨肉末飞溅, 肉很快就卖完了,小窗子一关,主妇们望而兴 叹。

我跟我妈也偶尔去排队买肉,但买得更多 的还是豆腐。我愿意跟她买菜的主要原因在于, 碰上她心情好的时候,会顺带给我买一块米粑 粑吃。香喷喷的,用油煎得黄黄的,我三下五 除二就干完了。但是她常常心情不好,家里孩 子多,爸爸不常回家,她一个人累得像头牛。 所以常常在我们面前发脾气,说要是哪天我累 倒了,你们就舒服了!

有一天,她真的累倒了,很重的病。哥哥 那时已经出去上大学了,姐姐义不容辞地随妈 住进了医院,爸爸匆匆把妈妈送进医院就出差 去了,剩下我一个,被母亲的同事曹大莲接到 了她家里。

她的家也是木房子, 比我家好不到哪去。 所不同的是,她家比我家宽敞,正中一间堂屋, 两边各有几间卧房,她家的五个女儿就分布在 前后几间卧房里,家里还有个奶奶,行动不便, 整天坐在东边的屋里,腿上摊着床毯子。最有 趣的是,她家门前有口井,她们没有自来水吃, 每天得从井里摇水上来,一桶一桶地填满水缸。

她家还有个爷爷,腿脚也不灵便,拄着个 拐杖,说话的口音听不太懂。我刚要开口喊“爷 爷”,猛听他女儿响亮地叫了一声“爸”!

她家每个女儿都比我大,没人和我玩。上 学也比以前远了,每天,得顺着荷叶街向左走, 穿过庙堂街,到街口,曹姨就和我分手了,她 往右边去上班,我得继续往左走,走完宸江路

![]()

![]()

再拐进一条巷子,才到学校。虽然曹姨每天都 催我,但当我气喘吁吁地到达学校时,不是踩 着铃声进教室,就是在一片读书声中溜到自己 座位。老师还没说我,我的眼泪就齐刷刷掉下 来了,想起家里现在这个样子,我心里真是难 受。

每天都是灰暗的,上学迟到,回家就看见 奶奶和那个年龄很大的“伯伯”坐在家里,曹 姨也是急匆匆地回家,做晚饭,这时候,女儿 们蜻蜓般的飞回来了,随便对付几口后又放下 碗走了。我在窗前闷闷地做作业,看见窗格子 中间有丝丝缕缕的蛛网,外面,一个女人独自 蹲在井边洗菜。

细细看来,大姐二姐眼睛是凹进去的,又 大又亮。老三长相一般,老四回来得少,只有 老五,眼睛大,脸也大,还整天红扑扑的,不 如那几个姐姐清秀。

老五上初二,跟我姐是同学。虽说是最小 的,可脾气却好,不像那个老三,老是凶她爸 妈,对我也没有好脸色。一家人吃过饭后,只 有她愿意留下来洗碗,见我在看她,冲我一笑, 露出洁白的牙齿。

我央求她教我骑单车,她摸摸我的头,在 单车座位上比画了一下,我泄气了。我说,那 你带着我去转转吧。她想了想,同意了。她骑 上去,让我跳。我抓着后座,随车跑了很久, 还是没有跳上去。她急了,下来让我自己爬上 去,然后吃力地推了几步,就开始滑行,滑了 一会右腿准备跨上去的时候,才想起后面有人。 这时她想停下已经来不及了,连人带车倒了下 去。

她极力想甩开我这个尾巴,可我不依不饶 地跟着她。有一天,她竟然到学校来找我。我 兴奋地越过同学们羡慕的目光奔出去。她问我, 愿意跟我去一个地方吗?我说行啊,跟你去哪 儿都愿意。

我们穿过桑园,以前这是我们玩耍的终点, 出了桑园就是乡下了。有一条水沟,沿着水沟 种着一行杉树,她走得很快,我不得不小跑着 跟上她。太阳落下来了,光线穿过杉树直射到 她身上,她已经有腰形了,屁股一扭一扭的, 真好看。

水沟的尽头,围墙内,有一栋两层楼白房 子。她望着楼上,不一会儿,二楼的窗子就开 了。一个穿红色运动衫的哥哥朝她挥挥手。她 问:“今天还好吗?”对方答:“好啊!怎么, 你带别人来了? ”“啊!这是我表妹,她是个 小孩儿,没事的。”我听她这么说我,有点不 好意思,朝楼上的哥哥也挥了挥手。他皮肤白 皙,老实地说,有点太白了。老五又问: “按 时吃药了吗? ”哥哥摇摇头, “有你来,我就 不用吃药了。”老五害羞地用衣袖遮住了脸, “那,我们回去了 …… ”哥哥说: “等等。” 他从窗子前消失了一下,又出现了,扔下一坨 东西。我从草丛里找出它来,是一个网兜,里 面一把钢勺,还有一团叠好的信纸。我把它们 交给老五,她急急地展开信纸,刚看了一下, 就笑眯眯地合上了。冲我飞了个媚眼, “走 吧!”

我问老五: “这是什么地方啊? ”她把嘴 凑到我耳朵边: “说出来不准告诉任何人啊! 不许告诉你姐,不许告诉我妈!”我连连点头。 “这里是,精神病院。”“啊?那他是 …… ” 是个疯子?

“他一点也不疯。只是喜欢上了班上一个 女孩,那女孩不理他,写了几次情书也没有回 音,人就有点不对头了。然后被父母送到了那 里。”

“那他现在好了吗?”

“你看啊!他现在不是好好的吗?他从不 打人,说话也斯斯文文的,而且你看,他长得 是不是很好看。”

我回想起刚才那哥哥,头发是黄的,长得 也清秀,最重要的,是他的眼睛跟老大老二的 一样,也是凹进去的。原来,老五喜欢看这种 男生。

我问老五是怎么认识他的,老五说,他是 一个同学的邻居,有次跟着来看了他,就被他 迷住了。

走了一段,我忍不住又问: “你会跟他结 婚吗?”

当在曹姨家住得越来越习惯的时候,我妈 出院了。这段日子,我去过几次医院,刚去的 时候,我拉着她的手问她什么时候回去,她被 我问得眼泪直流。后来,再去看她的时候,我 高兴地在她床边听她和曹姨扯闲话。说到认识 的人,我也搭上一句。妈妈说:“曹同志你看, 这小伢越来越像你了! ”我兴奋地朝曹姨看了 一眼。

妈妈出院了,不能去井边打水了,荷叶街 也住不成了,可我跟老五结下了深厚的友谊。

老五说,那个哥哥最初让她迷上的是一 口 好听的普通话。而且他又白又干净,还读了那 么多书,和我们这里成天只会打架的男生相比, 简直一个天上一个地下。

自那次去了趟精神病院后,每次跟着妈妈 去曹姨家,老五都是一副没精打采的样子,我 想问她又不敢,直到有一天老五跑到我的学校 来。

“星期六下午你陪我去个地方,不许告诉 任何人,听到没! ”听到此话,我自然是喜不 自禁。

一路上,老五都一声不吭。我跟在她屁股 后面,她上了一辆中巴,着急地招呼我。

上了车坐稳后,我才终于说出我的疑惑: “老五,我们这是去哪?”她一直脸望着窗外, 说:“等会你就知道了。”

在我们县里,有一个地方外人是找不到的。

它藏在一片玉米地里,夏天,青玉米飒飒地甩 着叶子迎风摇摆时,路过的人以为路过了一片 安宁的村庄。其实不是。在一个灰头土脸的路 口,这里下车的人要再往里走,就只有搭村民 们的摩托车。一些骑摩托的人在路边转悠,两 三块的价格,可以把人送到小路深处。车会在 一个单位门前停下,门口也没有标识。往里走, 才发现这里真是一个世外桃源。办公楼、幼儿 园、子弟学校、运动场、电影院,甚至还有游 泳池。生活区里菜场、商店、糕点店什么都有。

这里的人大多不是本地人,来自上海江浙 一带,当年兵工厂往内地迁的时候大量的有志 青年涌向了这里,安家立业。厂子里的人一律 说普通话,在我们那个小城,说普通话的人很 少。

当然,这些都是我后来才知道的,当时的 我跟着老五坐了一会儿中巴,然后又搭了一段 路的摩托车,来到了一个单位门前,一个很大 的单位。

我兴奋地四处张望,尤其感兴趣的是张贴 着大海报的电影院和蛋糕店。老五看我那个馋 相,答应我等她找到那个哥哥,就给我买一块 蛋糕吃。

原来那个哥哥出院了,他的家在这个厂里。

我陪着老五找到她的同学,同学说,哥哥 前几天搬走了,回上海了。

她不信,她同学领她来到那个哥哥的住处, 门上一把大锁,透过窗子往里看,里面除了 一 张只剩木板的床,什么也没有。

老五的眼泪当时就掉了下来,回去的路上 她反复对我说,怎么可能,说走就走了呢?也 不告诉我一声,什么意思啊?

我也悻悻的,蛋糕也吃不着了,我似乎能 感到她心里的失望。

本以为这事就到此为止了。没想到后来捅 出了大娄子。

![]()

过了几个星期,正好是期中考试的时候, 听妈说曹姨家老五离家出走了,留下一封信, 叫他们别找她。

我听了心里很害怕,谁也不知道老五会去 哪里,但我猜得出,她一定是去上海了。

我答应过她,她的事不能告诉任何人,但 看到曹姨快急疯的样子,我心里又很犹豫。

我在极度的恐惧中度过了几天,有一天听 妈说,老五找到了,在省城的火车站里找到的。

这件事平息了没多久,我们家也要搬走了, 我爸调了新单位,要从县里搬到市里去。搬家 那天,老五跟着她妈来帮忙,我和她很默契地 抬着箱子、被褥什么的,虽然没说话,但彼此 心照不宣。

一去多年,我和老五的友谊终究没有保持 多久。我上学、长大,然后工作。上班后有一 次听妈说,老五去文庙工作了,做做讲解什么 的,挺清闲。我不由心生羡慕,记忆随着打开 了一阵子,泛起了些许涟漪。

三月,南方正是阴雨天,我妈的心愿终于 成行,我陪她回到多年没去的宸县。文庙已经

修缮过,作为一个景点成了独立的空间,和县 委大院隔开了。门扩到了城墙边,进去,状元 桥、月亮池在一片枇杷、香樟树的掩映下,那 棵空了心的大樟树没了。回廊把头门和大成门 连接了起来,当年我家和陈美丽家住的房子早 已不住人了,门上挂了把锁,里面黑咕隆咚的, 什么也看不见。大成门内,东西厢房改为陈列 室,大成殿里,孔子的塑像立起来了,殿前东 西两边各有一个香炉,我没有烧香,跪在孔子 像前虔诚地拜了三拜。

外面,雨下得越来越大了,向上看去,雨 水顺着屋檐不住地流淌,似有呜咽之声。整座 文庙,只有我们母女和另外两个参观的人,都 是无声无息地看,热闹的,反而是哗哗的雨声。 这样的季节,文庙里所有的物、人都在雨的掌 控之下,大殿、钟鼓、回廊、青草……几个工 作人员躲在房间里烤火。

我向里看去,看见有个胖胖的中年妇女, 我想,这会不会是老五呢?

她斜倚在抱枕上,看上去昏昏欲睡,也可 能已经做着一个悠长的旧梦。

![]()

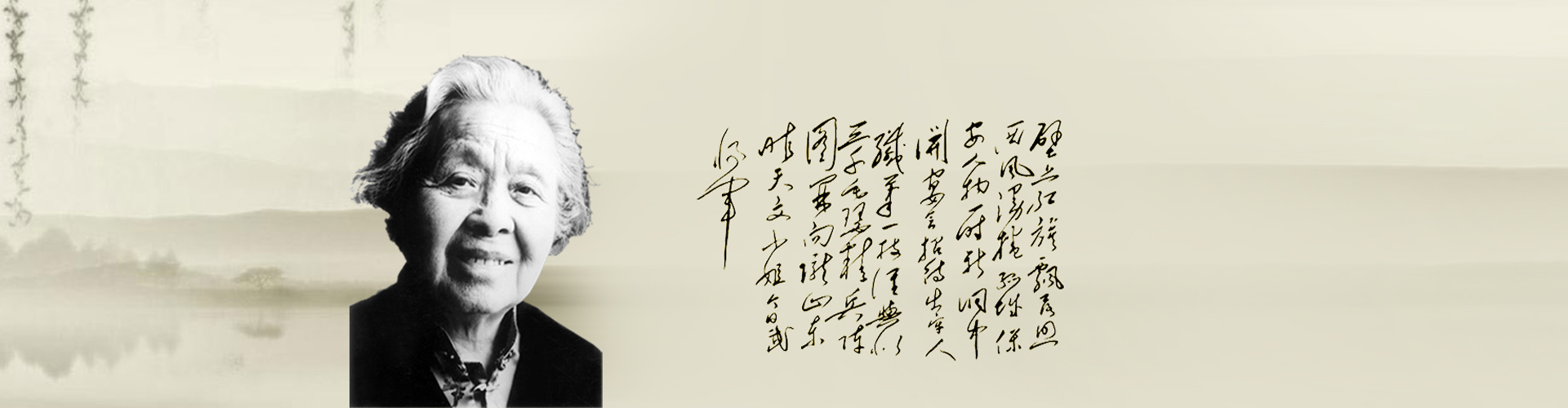

作者简介:邓朝晖,中国作家协会会员,常德市作家协会副主席。500 余首诗作发表于《诗刊》《十月》《人 民文学》等多种文学期刊并入选若干年度选本。二十余万字散文小说发于《文艺报》《西部》《湖南文学》《山 花》等。曾参加诗刊社 23 届青春诗会,就读于鲁迅文学院高研班,获 27 届湖南省青年文学奖、中国第五届红高粱 诗歌奖、湖南年度诗歌奖等,散文、小说曾获第四届常德原创文艺奖、诗歌获第七届常德原创文艺奖。