2016年第2期

夫子庙前话丁玲“南京三年”再探究

[返回]夫子庙前话丁玲 “南京三年”再探究

——兼与李村先生商榷

陈惠芬

冬日的南京,气候寒冷,夫子庙景区却人头攒动,各路游人络绎而来。和朋友在南端的美食街走了几个来回,薄薄的阳光照在身上似暖还寒,不由遥想起了当年丁玲在南京的踪迹。一九三三年五月,丁玲在上海昆山花园遭国民党特务绑架,押往南京后,先后被幽禁于几个地方,直至一九三六年九月逃离。一九三四年春夏间,度过了十多个月不得出大门的被日夜监视的日子,稍得自由的她,带着母亲和幼小的儿子往夫子庙喝茶,在那里巧遇了作家张天翼。一九三六年三月,东方艺术史家、曾任中央大学和国立艺专教授的常任侠,翻译家高植等也曾和丁玲“共赴夫子庙食油饼”。然眼前簇新的“仿古”,却提醒着这条建于上世纪九十年代的美食街,青砖小瓦,粉墙坡屋,和北端修葺一新的夫子庙称得上和谐妥帖,但与丁、常等当年的共食处必定不是同一个地方。经历了江山易帜、城市改建的巨变,“山河故人皆不见”是指定的,而历史还将存在。

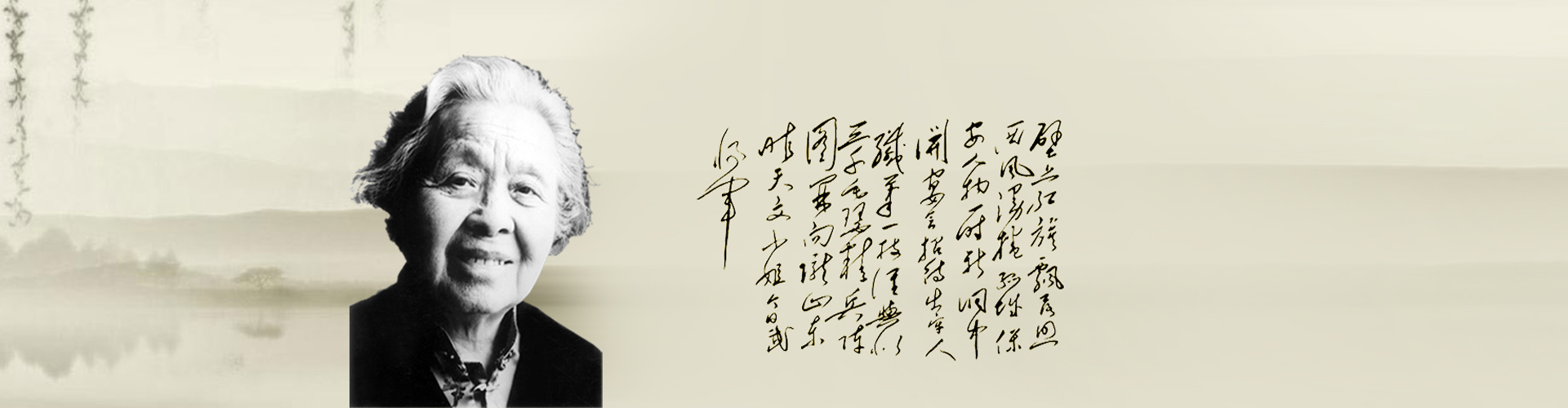

现代中国不乏才华卓著的女作家,但若论创作时间之长久,作品特色之鲜明,经历之丰富,与时代政治的关系之密切,命运之坎坷和传奇,无出丁玲其右者。王蒙曾因为世人没有像热捧张爱玲那样纪念谈论她而“悲伤而不平”;今天看来,多少有些多余哈。上世纪九十年代以来,丁玲一直在中国的思想文化市场占有相当的份额和位置。且不说学界持续不歇的“左右说丁玲”(以高华的说法,要谈论现代中国的政治文化和运作机制,“能不说丁玲”?)二0一五年斩获第三十四届香港电影金像奖最佳影片的《黄金时代》,本来也是要说萧红和丁玲这两个民国才女的故事的。这个想法在许鞍华的心里埋了差不多有二十年的时间,无奈丁玲的故事太精彩也太复杂敏感,只好忍痛割爱,改弦易辙为一部“萧红传”。而郝蕾出演的西战团时期的丁玲,豪爽洒脱,匆匆数面,已令人有“惊艳”之感。大百科全书出版社同年出版的《丁玲传》(作者李向东、王增如)则完整呈现了丁玲从出生到病死历尽坎坷几起几落的传奇一生,是迄今而止史料最为丰富翔实,梳理最为清晰入理,最有厚度(上下两册,凡 776页),也最有深度(心理和历史)的有关丁玲这位与现代中国的革命历史和政治文化深刻交错的传奇作家的人生“全录”。

此书甫一出版,即引起了人们的热读。前辈学者陈漱渝认为,南京是丁玲的滑铁庐,而《丁玲传》最为重要的贡献是搞清了与此相关的“一个男人”和“一张纸条”的问题。李村的《常任侠日记中的丁玲》(《书城》2015年第10期,以下简称李文)则提供和重读了与丁玲“南京三年”相关的其它史料,并由此提出了一些发人兴味和值得研究的问题。他说,一九三五和一九三六年,是丁玲生命中的重要年份,但关于她这一时期的情况,留下的史料很少,而常任侠日记中有关丁玲的内容,恰集中于一九三五和三六年丁玲幽居南京期间,可以为我们了解丁玲的这段历史,增加新的线索。他同时采用了万亚刚等原中统人员的一些说法,并据此提出了相关问题。诸种原因,迄今而止丁玲“南京三年”的史料和研究都尚“稀见”,故李村先生的问题也引起了我的兴趣。

“将军庙祁家桥”和“蒋宾之先生”

李文说,丁玲在《魍魉世界》中说她于一九三五年春天,最后搬入苜蓿园之前,“先后住在明瓦廊与螺丝转弯”,却没有提将军庙祁家桥。而常任侠一九三五年二月二十八日的日记则记:“同风子、高植午餐于丁玲女士处(彼住将军庙祁家桥吉如里一号二楼蒋宾之先生)。其同居冯达患病,午餐后同丁玲及其子玲玲(子名麟女名慧)、风子、高植游古林寺,至金女大参观。”李文以为,丁玲没有提以上第一个括号里的将军庙祁家桥,可能是在这里住的时间很短,后来忘记了;却可能是她搬到苜蓿园之前,住过的最后一个地方。“遗憾我见闻不广,不知道蒋宾之先生是谁,有关情况还没有查到。”

查丁玲的《魍魉世界》,她其实是有所记载的。虽然未有“将军庙祁家桥”的字样,却明确提到在明瓦廊与螺丝转弯之后另住过两处。一处是“一九三四年十月初我在医院生了祖慧”,“十月半我从医院搬到中山大街。因为我不愿再回到螺丝转弯”,因此,冯达和姚蓬子在她住院期间几经商量,去租了“中山大街向东拐进去的一条小街上的一幢小楼,上下各三间。我们一家住在楼上,姚蓬子一家住在楼下。”

但这显然还不是她搬到苜蓿园之前最后住过的地方。因为之后她又记道: “(一九三四年)十一月,冯达检查身体,医生说是三期肺病,不能工作,要卧床平躺休息,还要吃有营养的食品”。而此时,明瓦廊以来一直赁屋同住的姚家也发生了变故。姚蓬子要去芜湖编辑《芜湖日报》,每月有一百元钱。但他并不举家而迁,而是和妻儿两地生活,花费自然紧些。“我也同样感到经济的拮据,冯达治病,要花钱;小孩雇奶妈也要花钱”,这样“两家都愿意节省开支,合伙吃饭,减少佣人,日用开销都由姚蓬子老婆经营;而且他们夫妇去另找了房子,在城北一个比较僻静的新造的两楼两底的屋子里,租赁了楼上的三间。姚蓬子的妻子带着孩子住一间大些的兼吃饭。冯达一个人住一间小些的养病。我带着孩子住另一间。房子很挤,但房租便宜多了。”“在这里过了几个月,我又借口城外空气好,想法要搬到城外乡下去。”“终于在一九三五年春天,便又搬到苜蓿园。”

这应当便是她搬入苜蓿园之前的最后一处住所。虽然没有写“将军庙祁家桥”,但“城北”正是将军庙祁家桥的方向所在。另从描述的租赁到的房子看,和其时祁家桥一带的状况也很吻合。一九二九年末,国民政府公布了关于今后南京城市建设的《首都计划》,其中的第五章规定首都道路的命名办法为:城南道路,以南京旧称建康、金陵、白下等命名;城中道路,以国内大城市北京、上海、广州等命名;城北道路,以全国各省省名,如山西、湖南、察哈尔等命名。将军庙今已不存,其街道也在二00二年并入了马台街;然祁家桥还在,仍妥妥地位于以“全国各省省名”命名的山西路上。《南京建置志》说,一九三三年,南京以城市各区域之功能、历史状况和自然界线为基础,划设八大行政区。将军庙所在的南京今鼓楼地区为第六区,“境内地旷人稀”。《南京建置志》又说,民国成立后的最初几年,南京城市的面貌没有明显变化,鼓楼以北的城区内遍布塘洼荒地,仍有“城北乡”之称。及至一九二七年国民政府定都南京后,城市面貌才有了较大变化。按照《首都计划》的规划,鼓楼区境内开辟了一批新的主次干道,沿路建造了政府机关的办公楼,并在山西路偏西一带造了建筑总面积达68万平方米的“新住宅区”。姚蓬子夫妇在“城北一个比较僻静的新造的两楼两底的屋子里”,租赁到的“楼上的三间”,当是这68万平方米之一。

让我们再整理下以上所据:上世纪三十年代丁玲幽居南京期间,南京区境和城市格局已定,鼓楼区(那时叫第六区)位于南京城区的西北,本有“城北乡”之称,将军庙则在鼓楼区的西北。由于《首都计划》的施行,原来“地旷人稀”的城北鼓楼区内出现了许多新建筑,住宅区则主要建于“以全国各省省名命名”的山西路上。而之前我们已经了解,与将军庙相近的祁家桥正是在山西路上。如此,不难发现,丁玲所说的“城北”和常任侠日记中的“将军庙祁家桥”乃是“相叠”一致的。或者说,《魍魉世界》所记的“城北一个比较僻静的新造的两楼两底的屋子”的“楼上的三间”,正是常任侠日记中的“将军庙祁家桥吉如里一号二楼”。

至于“蒋宾之先生”,窃以为乃是“彼”的解释或“同义反复”。且让我们再读常任侠的所记:“……午餐于丁玲女士处(彼住将军庙祁家桥吉如里一号二楼蒋宾之先生)。其同居……。”李文说常此记后不到一周便东渡了,这括号中的句子因而有理由让人理解是他对丁玲这个新朋友所作的一个“通信录”(若在“一号二楼”与“蒋宾之先生”间加一逗号,一切就更清楚了)。丁玲本名蒋冰姿,也作蒋冰之。幽居中的她,处境特殊,自告或友人告记其地址名姓时自不会用“丁玲”之名,而更可能是以本名或“蒋冰之”告记之。李文说,常任侠与丁玲的相识是方令孺介绍的,常此条记于他与丁玲交往的第二次,他很可能并不知道丁的本名该作何写,声口相传中,将“冰姿/冰之”误记为“宾之”是极有可能的。而从他其后“午餐后同丁玲及其子玲玲(子名麟女名慧)”一语来看,常当日似正有着(或犯着)用近音字笔记/笔误的“习惯”(毛病)。“玲玲”是“麟”的近音字,“宾”则与“冰”近音。

另可为证的是他一九三六年三月十五日的所记:“至苜蓿园四十四号蒋冰之女士处。同丁玲坐谈至午”。初看之下,还以为他在这里记了两个人,其实不过是他惯用的“分叙法”。但这时他对“蒋冰之”的了解显然已不下于对“丁玲”的了解。而“先生”云云,不过尊称耳。常任侠时任中央大学实验学校高中部主任,并与他人一起编辑《诗帆》杂志,以李文的说法,时在诗坛上已小有名气。而丁玲成名甚早,被捕后更因舆论的关注而声名愈振。常久仰其名而初识未久,顺手写下“先生”两字,并不为过和难于理解。

或当一提的是,《丁玲传》虽没有提到以上两处,但在两位作者的前著《丁玲年谱长编》(2006年出版)中,是明确记载了的。

该当相信谁?

李文更为重要的问题是关于丁玲在南京最后的幽居地苜蓿园四十四。李文说丁玲在《魍魉世界》中说她选择这处地方,是因为“城外空气好”,方便病人休息和养病;加上她“总想躲开人,越远越好……恨不得一下搬到国民党管不到的地方,那就更好了”。“但是这里有个问题”——李文说,“即房子是她自己找的,还是中统安排的?”

丁玲说苜蓿园的房子是左恭帮她找的。左恭是丁玲一九二四年在北京结识的故交。其时,他正与丁玲的同室女友曹孟君恋爱,“二五年春季,我几乎每天都到他家去”。一九二八年后,丁玲南下上海,曹、左则去了南京,“可能是我对他们选择的道路有些不满;而他们也认为我过于骄傲,我们就疏远了”。但“我们保持着一丝旧谊。”左恭对她的友情其实何止“一丝”,其“谊”实堪称深厚和及时。一九三一年胡也频被捕时,左恭为营救一事曾特地到过上海。沈从文的《记丁玲续集》说,当时“南京方面朋友XX夫妇,为此事在南京出了不少的力,到处打听这案件的种种关系,又托人为海军学生说话 。” 这XX便是左恭。丁玲带着郑振铎和陈望道联合署名的给邵力子的信赶赴南京时,也是住在曹、左的家里。曹、左后来分离了,丁玲也和曹孟君完全没了往来,但和左恭却一直没有断过联系。丁玲说,“事实上他也总是愿意帮助我”,有什么请求于他的,他都“会为我奔走”。“这时我需要有人帮助,便设法找了他。”“他便在中山门外,找到这幢五间房的茅屋,茅屋周围有些空地,竹子围篱。屋子小,质量不高,房租也不贵,有点像隐士的居处,恰合我意。正房后边还有两间灶屋。我与姚蓬子两家于一九三五年春天搬了进去。”

但原中统人员万亚刚的《记丁玲》(《国共斗争的见闻》,台湾李敖出版社1995年版)说,丁玲搬入苜蓿园是中统安排的。“中统在中山陵附近筑有一所洋式平房,名‘苜蓿园’,环境幽雅,为中统领导人周末休闲之所。中统特将她夫妇与姚蓬子一起,安置在那里,待她不谓不厚。”李文说,两人说法相去甚远,哪个才是准确的呢?李文倾向于认为,万亚刚的说法可能与事实更为接近。理由是,丁玲苜蓿园的房子很多人见过,少青的《最近的丁玲女士》就有记叙。李文认为她“与万亚刚的说法一致”,但“描述得还不尽准确。”那么,让我们且看下少青的原文究竟是怎么说的:

她住的是南京近郊的一个新的村落。四开间西式平房,粉红色的墙壁,茅草盖顶,十分清雅。她住的是这四开间房子之一半,计有平房四间,中间是客室,靠东的前房是她的书房,后面即是她的卧室。客厅中间搁着一个小圆桌之外,围了三四张藤椅。书室中,除了一个写字台以外,陈设非常简单……卧室的陈设也很简单。不过房的四周都是草地,窗下林木成荫,前面更有一个大空地,自然是光线充足,空气新鲜,很够一个作家的住宅风味。

李文更认可的是丁玲母亲的说法。《丁母回忆录》说:“这是一栋新式茅房,周围空阔,建筑完美,有十来间房,仍与某友共居。女又添器具,将病者另居后面两间,为我设一静室打坐,卧室相连,小孩游戏室、客室,伊写作室。余下数间友夫妇居。空气非常之好,用了二个女工,起居一切均适吾意,在室中望紫金山,极清楚。”李文说,“可见这所房子不仅‘建筑完美’,被称为‘摩登的小屋’,规模也不小,是典型的别墅结构。其中丁玲居住的部分就有十余间,她与母亲、孩子住在前院,冯达因为有肺结核,单独住后面两间。这十余间之外还有‘数间’,由姚蓬子一家居住。”

但这里的“可见”同样有些个问题。第一,丁母说的是“十来间”,而非李文转述中的“十余间”。一字之差,出入不小。十来间,盖在十之内,十余间则定在十之外了。第二,丁母所说的“有十来间房”,乃是指包括“友夫妇”居住的“数间”在内的整栋房子,而非李文所以为的“其中丁玲居住的部分”。而丁母所记的写作室、静坐室和小孩的游戏室,包括卧室,每室都不一定是整间屋子,而是一大开间中的不同区隔。如少青所记,“靠东的前房是她的书房,后面即是她的卧室。”这两处很可能乃是“一分为二”的一大开间(就像下文将说到的鲁迅大陆新村的房子:底层由一道玻璃屏风隔为前后两间)。如此,她才能一目了然地发现丁玲的书房“陈设非常简单”,“卧室的陈设也很简单”。她说丁玲“住的是这四开间房子之一半”(即两开间),却“计有平房四间”,当也是如此而来。丁母也说其打坐室乃是和卧室相连的。而即便将丁母列出的写作室、静坐室、游戏室、客室和丁玲丁母两人的卧室每处都以一间计算,合起来才六间,加上冯达所住的两间灶间,也止八间,并不足十间,何来“十余间”呢?

但少青的描述或确也有不尽准确处。她说丁玲住的是“四开间之一半”,那么,按“一分为二”的原则,丁母列出的各室,也须要“四开间之大半”,即三开间才够安排。如此,丁玲说那是幢“五(开)间房的茅屋”,当更“准确”合乎实际些,与丁母的说法也能相洽。以五开间计,丁家居三开间,尚有两开间可“一分为二”成“数间为友夫妇居”。姚蓬子一九三四年底起往芜湖编报,常任侠一九三六年三月十五的日记说:“姚蓬子甫自芜湖归京,盖与丁共赁一庐也”,显然此时他仍汲汲于皖宁两地。姚家平时不如丁玲家人口多,五开间中占两开间,较合情理。问题是,丁玲苜蓿园的房子虽非如李文所以为的仅其“一家就住了十余间”,但也足够她扶老携幼日常家居了,丁母且认为“建筑完美”,丁玲却为什么又说“屋子小,质量不高”呢?

《魍魉世界》写于一九八三年六月至一九八四年八月,时近她生命的终点不足两年。此时她也正在等待中央组织部为她的“南京历史问题”平反。因为在以往的历次运动中曾多次写过这段历史的交待材料,尤其在一九四三年审干时补充交待了“一张条子”后,情况都已说明,此次重写,虽时隔久远,在基本的史实方面应不会有什么重要的遗漏和记忆之误。而“平反”虽不无阻力,然此时即是周扬,也已说她“疑点”(去延安是为国民党派遣)可除,但有“污点”(与叛徒冯达同居生女)。南京问题的“关键”和平反的“难点”,乃是在“一个男人”和“一张条子”(的性质)。即便苜蓿园的住处是中统的安排和“厚待”,而以她当时的处境,也是他要你“住”,你又如何能够“不住”?故若说是出于有意的“掩饰”,实无必要。比之更“严重”的优待,每月由中统提供一百元的生活费,此情况在初到陕北时即也“和盘托出”了,苜蓿园房子的大小,质量好坏,又于“大局”何妨?所以,以下情况或许倒是更可能和合理的,即她的笔下自有“尺度”。那就是她对“南京三年”中所住过房子的比较,乃是种“比较”思绪下的“说法”。

且看她对明瓦廊和螺丝转弯的记忆描述,“这两处房子都比较大,是老式的印子屋。”印子屋是我国湘、鄂、渝、黔一带对传统多进院落的称呼。至今贵州镇远,湖南辰溪和秦简故里里耶镇等地,尚存有一些被当地人称之为“印子屋”的老式建筑。这类建筑,或者一进院,或者两进院,或者多进院,周边垒砌封火墙,形成封闭式建筑,平面布局酷似“一颗印”,故有“印子屋”之称。南京似无“印子屋”的说法,但相关描述和“印子屋”大同小异:“一般为三开间三进至五进,有的深达七进以上”,“多进之间可自成院落,左右两侧有封火墙。‘粉砖黛瓦马头墙,廊院托厢花格窗’,砖雕木刻,精细别致。” 这类房子大都在城南秦淮和建邺地区,为明清时的建筑。时属建邺区的明瓦廊正是这样的老式建筑。丁玲说明瓦廊和螺丝转弯的“一进前院或侧面院子都住有同我们不相干、实在又大有关系的一些不认识的人”,也表明它们是多进院落,而“印子屋”之称,显然是沿用了家乡的说法。至于初到南京时被关押的王公馆,据《丁玲传》考,本是清朝大官员的私宅,更是庭院深深。丁玲说,“即使在深夜,我也感觉出这是一栋很阔气的府邸的大门”,“走过甬道,向右拐进一个敞厅,然后又一道墙,出了墙门,又进入一个院子,然后来到一个倒厅。按着旧式建筑的格局,我琢磨这是朝北的……一间西花厅”。与这些相比,苜蓿园那幢茅草盖顶的五开间洋式平房,虽然清雅,自然当属“屋子小,质量不高”一类了。便是她生产后搬入的中山大街右拐处的房子,亦是一幢上下各三间的小楼,而城北将军庙祁家桥的新造屋子,前面说过,乃是“首都计划”的产物,为当时的新兴住宅区,质量皆要好于“茅草盖顶”的苜蓿园四十四号也自不须赘言。而时任国民党党务调查科(即中统的前身,一般也统称为“中统”)科长徐恩曾的回忆录也称丁玲苜蓿园的住房是座“摩登的小屋”,而非“大屋”。可见丁玲说苜蓿园的“房子小”,并非没有来由。

万亚刚说丁玲苜蓿园的住处本是中统负责人周末的休闲之处,然上述中统的实际负责人徐恩曾却另有说法:“一九三三年四月我下令逮捕她和她的丈夫”,“在被捕的当天就把他们押赴南京”,“把她们安排在一个安静的旅馆里。两星期后,因为旅馆费用太高,就搬她们到我一个同事的家中……后来我在南京的风景区盖了一座摩登的小屋给她们作住宅,在中山陵附近。”徐恩曾、万亚刚两人的说法相去也不谓不远,又该相信谁呢?

自一九三四年四月,中统对丁玲实行每月给一百元,以便“独立住家”的处置后,丁玲曾先后住过明瓦廊和螺丝转弯等几个住处。其中明瓦廊的房子可以确定无疑是中统安排的,因为在这之前,丁玲尚处于被直接监视的状态,没有出大门的自由。螺丝转弯当也是,因为那里“前院旁院都住着些身份暧昧的人”,丁玲进出每被侧目,令她非常不爽(此时她当身孕已显),她因此“常常喊叫,既然说是自由居住,就应该让我自己去租住民房”,并表示生产出院后再也不愿回到那里住。所以,当丁玲住院时,冯达和姚蓬子去找了中山大街的房子。她在这里住了两个月,几乎没有下楼,中统也没有前去骚扰。之后城北祁家桥的房子则是姚蓬子夫妇找的,也没发生什么问题。可见自一九三四年十月丁玲生产起,中统已不再直接安排、插手其居处问题。那么,什么原因使得后来中统又“特将她夫妇与姚蓬子一起,安置在(苜蓿园)那里”呢?万亚刚并没有说明,他的根据和逻辑似乎只是因为那里中统有房,所以丁玲、姚蓬子苜蓿园的住处就是中统安置的。但若以徐恩曾的说法为准,则其也不无自相矛盾之处,而难令人足信。如他说,丁玲被押往南京后,先是被他安排在一个“安静的旅馆”,两星期后即因为“旅馆费用太高”而搬出,另行安排在其部下的家里。那么,又如何有费用为她专门建造“摩登的小屋”呢?

万亚刚曾任中统第四科科长(李文说他当时任第四科科长,当有不确。他担任这一职务要到一九三八年中统局正式成立)、晋陕豫边区专员和调查局主任秘书,李敖说他对国共的内外斗争亲见亲闻和躬与其役者甚多,最大的功绩是建立了闻名中外的中统调查局资料室“荟庐”。但他作于一九八六年的《记丁玲》,既不见有亲躬之验于其中,亦未显资料方面的优势,以上所说只“一说”而已,并无实据。更不知他何故在一些基本史实上失实不清,让人抱憾和略失敬意。举世皆知,丁玲被捕于一九三三年五月十四日,当时各类报刊都有记载。万却说“一九三三年四月,中统在上海逮捕她的丈夫XX,丁玲同时被捕。”如此误是因年久失忆,那么稍作查对便可清楚而不为,可见他对史实的准确性是不重视的。不过笔者怀疑他此误乃是因其记是从徐恩曾处转抄而来。徐错记了(徐的回忆材料《我和共党斗争的经历》正是万氏所编),万不知有错而“将错就错”或“以错为对”了。徐说“一九三三年四月我下令逮捕她和她的丈夫”,虽有误,但尚有回旋的余地,“下令”与实际施行间或还有时日,万则径直写作于四月“逮捕”了。以下几条亦是。如他又说,“一九三五年春,丁玲生了一个女儿。”通常三、四、五月(公历)为春季,而以上常任侠一九三五年二月二十八日的日记,在记完“同风子、高植午餐于丁玲女士处”之后,又顺记了其“子名麟女名慧”。他此前一日的日记则说:“下午同方令孺、丁玲两女士,雇一马车,游孝陵灵谷寺及灵园花房。晚间请两女士吃北平面饼,皆尽饱。”可见在一九三五年的三月之前,丁玲已经生产。中国传统以立春为春季的开始。查一九三五年的立春日,为二月五日,阴历正月初二 。那么,即便万氏所说的是旧历,丁玲是在立春当日二月五日生产,至二月二十七、二十八日,也才二十多天,不足一月,万无与友人坐马车游花圃古林寺四处转悠吃北平面饼、又在家请客吃饭的可能。即便丁玲率性而为,方令孺这样的大家闺秀也决不会在这个时候相约同游,与丁玲才初次见面的常任侠更不可能于次日又贸贸然往生产不足一月的产妇家里午餐(上面已述,丁玲生女实在一九三四年十月)。万氏在《记丁玲》中还说丁玲一九三六年秋逃离南京时,借口到上海找日本医生看病,“就此撇下母亲和刚过周岁的幼女,一去不返了”。常任侠一九三六年五月十七日的日记却记,丁玲此时已将母亲和一双儿女送回了老家:“晨八时出城,至苜蓿园丁宅”,丁玲告诉他,“母亲及小孩均回湖南,(她)如被解放了一样,大概可以写点文章吧。”行文至此,不禁感慨李村先生对常任侠日记的识见,他说其中有关丁玲的内容每一条都很有价值和弥足珍贵。所言极是。我手上并无常任侠日记,以上所引均转录于李村先生文,即此谢过。

此外,一九三六年六月陪同即将放洋的某女士(冰心)于苜蓿园访问的少青,在上述《最近的丁玲女士》中,也说到“她有两个孩子,不久以前,由她的母亲带回湖南去了”。这些问题本来并非多么复杂,但万氏却一错再错,他的其它所说,可信度若何,亦颇可一问了。

苜蓿园的房子是谁的?

让我们再回到问题的“核心”,苜蓿园的房子究竟是谁的?《丁玲传》说苜蓿园房子的主人,是时任南京总理陵园园林组组长的著名家林业专家傅焕光。一九八五年十二月五日,傅焕光之女傅甘致信丁玲说:“我家住在中山门外卫桥,苜蓿园。家中还有一些房子,由一个朋友借走,以后也不知他们又去办理何事之用。‘文革’中,便要我父亲交待与您的关系”。“在一本杂志和一书(您自传书)中,我看到一九三三年,您入狱过,经过党的营救出狱。我想大约就是关您的房子,可能是我家的余房。顺告一事,让您知道一下事外插曲。”此信收到之日,丁玲已在病危中,不知陈明有否交她一读。我们却因此可知,苜蓿园乃中山门外卫桥的一处地名,而非万亚刚所说的,“中统负责人周末休闲处,名‘苜蓿园”;亦非仅中统在此筑有休闲用之房。

傅焕光,一八九二年生,太仓浏河人,我国林业事业及中山陵园的开拓者和创始人之一。早年曾赴菲律宾学习森林技术管理和农学,陵园筹建时,他正任江苏省省立农校校长和江苏省第一造林场场长。故在他的倡议策动下,林场在紫金山的林地得以全部划归总理陵园。《中山陵志》“建陵功臣”一节,说他一九二七年至一九三七年任总理陵园主任技师、园林组组长兼设计委员会委员期间,主持陵园整体规划的设计、紫金山风景林的营造,以及景区的设计和布置,为陵园的绿化建设作出重大贡献。对陵园的其它各项如紫金山天文台、中央体育场、中山文化教育馆、音乐台等处的规划,也多有参与。他在这里工作多年,为陵园费尽心力,也在此置有产业。其写于一九六一年的一份自传说:一九四九年四月参加革命时南京中山门外有房地产、小果园,部分租陵园土地,一九五一年后,通过中山陵军事代表姚尔览全部交与南京市市政府。文末又补充说,一九四七年至四八年,曾与另两人“和南京新华储蓄银行筹备苜蓿园森林,一九五九年放弃。“我写自传时,要将真相写出来,以达到对党忠诚老实,同时用来作为今后改造样本。”吴中伦(林业专家,曾任傅焕光助手)所作的“傅焕光传记年表”也说,解放后傅“主动将自己在南京中山门外苜蓿园的果园和房屋交给了国家。”

陈漱渝先生说,要搞清丁玲的南京问题,不能不知道冯达何许人也;而要搞清丁玲苜蓿园的住处,也不能不对傅焕光有更多一点的了解。那么,让我们再了解他一些。他不仅是个林业专家,且心系社会民生,深怀改造中国农业和农村的理想。一九三一年,中国发生遍及十七省的特大洪水,傅焕光为此专门向国府呈交了“为根治水灾致国民政府函”。而其“林场”时期所作的《江苏省新农业建设计划大纲草案》和《改进中国农业与农业教育意见书》等,则论及了农村的生产、经济、分配、教育、人才、信贷、合作社等多种有关中国农业改造的问题和实验方案。任陵园主任技师和设计委员后,即对属地进行全面勘定,在对陵园林地的地质、土壤进行细致勘察的同时,还勘得陵园一带“有四百数十户”,但“此中居户大都由逃荒而来,知识未闻”,“道路所经,时见泥壁茅檐,凌乱污秽之田舍”,指出“亟应规划地段,组成村落,设立学校,补充其智慧,增加其生产力”,“庶……二千四百余人口,五千余亩土地,分居二三十村落……道路开拓,屋舍雅洁,入其居,则榆柳荫后,桃李罗前”,“久居城市生活者,必倾陵园田家风味也”。

回到我们正在讨论的问题——这一“风味”,和少青所记的“她住的是南京近郊的一个新的村落……房的四周都是草地,窗下林木成荫,前面更有一个大空地”,是否也很一致?

傅焕光主管陵园建设期间,中山陵环陵一带的“四百数十户未必都按他的设想改造成了新的村落,但在其苜蓿园自有或租借的土地上,凭借着陵园建设的天时地利,他则完全可能实现以上设想。其作于一九三三年的《总理陵园小志》“道路工程”一节曾记:“中山大道自中山门起至陵墓,于民国十八年(一九二九年)六月奉安前完成。及总理陵园管理委员会成立,即从事于全园道路之规划与兴建,陵墓大路为游客必经之路,轮幅繁多,因于原有路面加浇柏油二层。紫金山全部既划入陵园范围内,遂沿山麓筑环陵路,为陵园至四界。明孝陵、紫霞洞、灵谷寺皆为金陵名胜,爰测勘路线,选定坡度 ,建筑大道。紫金山全部造林,于保护管理方面,须有适便之道路,乃于山间各处修筑土路……路面材料大都为本山石,取其建筑便利,石质坚固,保护费亷。现全山道路以长度计已逾一百华里,陵园至今仍有筑路工队,日日从事于道路之修筑,要地胜迹俱通马车矣。” 在这一过程中,其苜蓿园一地的部分房产率先成了“屋舍雅洁”、“道路开拓”而林木环绕的新村落,乃是顺理成章之事

李村的《再论常任侠日记中的丁玲》(《书城》2016年第1期)说,即便丁玲苜蓿园的房子是傅家的“余房”,但因已被“一个朋友借走”,而借走之后完全可能又被中统“借用、租用或者征用,经过改造修葺后,作为‘中统领导人周末休闲之所’。”若此说能成立,那么理当也有另一种可能,即房子是为左恭借走。

左恭时在中山文化教育馆工作。中山文化教育馆由孙科于一九三二年冬发起,一九三三年三月十二日在南京总理陵园举行成立大会。同年九月,孙科致函陵园管理委员会,请在陵园区域内拨划土地若干亩,作为建馆之用,即获批准并施行。一九三四年二月二十日,中山文化教育馆由上海福熙路的临时馆址迁往南京,三月一日起正式在灵谷寺附近的陵园新馆舍办公。中山文化教育馆既在陵园范围内,而陵园内一九三三年时已“要地胜迹俱通马车”,往来有道,踏寻方便,那么,当丁玲向左恭表示,希望搬到空气好的城外乡下时,如果他也愿意帮助她的话,为她找寻到苜蓿园四十四号那幢干净雅洁、茅草盖顶的五间平房,并不是太过为难的事。现在尚没有材料表明左恭和傅焕光有否直接交往,但以两人的身份,一个是陵园的开创者和实际的管理者,参与过中山文化教育馆等处的园林规划,在陵园地区颇孚声望;一个是中山文化教育馆的研究和编译人员,很早就在南京宣传部门做事,人脉关系也不谓不广。如今同在陵园的范围内工作,因公或私相识交集并非异事。即便不是直接相识,辗转托付也可以把租赁的事办了。倒是以上傅焕光之女傅甘在给丁玲的信中说,“可惜的是,我父亲既不认识您,也更未曾与您有过交道”,比较令人费解。如李文说,丁玲住在苜蓿园时很多人去看望过,记者也追踪而来,傅焕光本在陵园工作,还是个诗文和书法爱好者,今灵谷公园灵谷塔上的“有志竟成”的题字即是出自他的手笔,她住的又是傅家的房子——两人何故失之交臂呢?

傅焕光在上述自传中,还谈到自己曾利用工作和社会关系营救过几个作地下工作的共产党员,但未有任何有关丁玲的文字。这是否因为丁玲此时已被“再批判”,是臭名昭著的大右派,按周扬的说法,已经没人称她为“同志”了?即使与她有过接触或帮助过她,也不值、且不能一提了?而丁玲写作《魍魉世界》时,不掩对苜蓿园的感情,却也没有片言说到房主。是丁玲确只知其一(左恭帮助借的),不知其二(房主为谁,什么身份),还是碍于傅当日的身份地位、社会关系(傅因还任遗族学校的校董而与宋美龄亦有接触),她且不清楚解放后尤其是文革结束后对傅的评价而难以下笔?尚待研究。

值得一提的是,常任侠一九三五年九月九日初记丁玲苜蓿园住地时,并没有使用“四十四号”的说法,而是说她 “近居苜蓿园十八号对面茅舍中,其同居冯君,已患肺病经年矣。”李文说,这两件事,既可能是方令孺告诉他的,也可能是丁玲当天告诉他的。而无论是谁告诉的,“十八号”都貌似一便于寻找或有辨识意义的处所。中山陵设警卫点多处,中山门当是其中一处,但中山门离卫桥尚有距离;傅焕光亦曾为遗族学校设乳牛场,但那是在四方城附近的卫岗;现称“老邮局”的是在毗邻灵谷寺的陵园新村里;此外,不知当时还有什么建筑处所特别引人瞩目或为人共知,可以作为标识的?十八号是为何处?亟望知情者不吝赐教。如果搞清了“苜蓿园十八号”,丁玲“苜蓿园四十四号”的相关问题,是为“何处”,当也更容易清晰了。

一百元够她自付房租吗?

以上“可能”,即房子是为左恭所借走,李村先生想必不会不想到,使他相信万亚刚所言为“确”的,乃是他认为:“当时苜蓿园一带是南京近郊的风景区,是中统‘领导人’的周末度假之所。”而万亚刚又“不止一次”说,那是“一幢独立式小洋房”。故李村认为,即便‘房租也不贵’,也绝不会太便宜。以丁玲每月一百元的生活费,既要养家又要租屋,恐怕租不起。”这里至少有几点可以再辨析:苜蓿园虽为风景区,却并非“高尚”到仅“中统领导人”可来此度假。少青说丁玲住的是一个“新的村落”;既为村落,则必还有别的住户。顾颉刚一九三六年四月五日的日记便记:“乘电车到中山门外,访丁玲于苜蓿园。并晤孙怒潮及丁玲母子。”《丁玲传》说孙怒潮其兄孙俍工,原是上海复旦大学中文系主任,后在南京国立编译馆任人文组编译。兄弟两人合编了《中华诗选》、《中华学术思想文选》等书藉。可见其时苜蓿园一地不仅有“中统领导人的休闲之所”,也有别的可供居住的房子,所入住者亦不一定是要为中统所“厚待”者。此其一。其二是,无论少青、丁母还是以下常任侠的所记,都提到了丁玲苜蓿园四十四号是茅草屋顶,是幢“茅草盖顶”的“新式茅房”或“茅舍”。而万亚刚却从未提到过这一堪为鲜明、见者人人都免不了要“记上一笔”的标志。在写此长文期间,我虽对万之所说多有怀疑,但面对他“不止一次”的记述,也几曾和李村先生一样,被“瞬间”说服了;却端的不由因此(当我“困惑”地再一次重读少青、丁母的所记时)而疑窦重(丛): 此“细节”如此明显,万亚刚何故“隐”而不提?是有意“忽略”;还是此苜蓿园本非彼苜蓿园?

万亚刚说“她所受的优待,使许多中统同仁羡慕之余,还有怨言”,此言或是不虚。而他历久犹新的“羡慕忌妒恨”,是否会影响到他几十年后对事实的所忆所记,则亦是我们——《记丁玲》的读者,不能不同时考虑的。

李文认为万亚刚的说法可能更合乎实际,很大程度也是因为他对丁玲其时经济情况的考量。李文说按丁玲自己的说法,她被捕后即没有了稿费收入,自搬到明瓦廊“独立住家”后,每月的生活来源只有中统给她的一百元和冯达的六十元薪水。冯达居家养病后,不仅这六十元没有了,还长年需要医疗和照顾。李村认为,丁玲靠一百元的生活费,既要养这么大一家人,还“用了二个女工”,又要租这样一所房子,事实上是不可能的。那么丁玲其时的状况究竟能否支撑以上这些呢?让我们稍作探究。

上海市特别政府社会局曾于一九二九年起,对华界及租界的中国工人和其它职业人士每月的实质工资与劳动时间、家庭的生活费和零售物价等进行调查。其中显示,一九三六年,上海一个五口之家的职员家庭每月必需的生活费用为61.29元,而同期上海工人家庭的月生活费支出仅为15.02元。职员家庭的生活水准显然要高出很多。一九三六年美国社会学者兰格在上海进行大规模的社会调查,亦说月收入在55-120元左右的薪水生活者,实属于生活较为优裕的阶层,月收入120元以上者,则更是属于生活富裕的上流阶层了。而那些包括100元左右在内的中等收入者之所以能够过上比工人家庭小康的生活,除了其收入要高于后者数倍外,还在于其时的物价相对稳定,货币坚挺,购买力较强。

上海社科院经济所一九五八年编纂的《上海解放前后物价资料汇编》显示,一九二七年到一九三七年抗战发生前,上海的物价虽有波动而基本保持了平稳。其中一九三0年呈较大涨势,批发价指数比一九二九年上涨了20.7%,零售指数上涨了16.7%。但到了一九三二年至一九三五年,由于受到世界性经济危机和国内农产品生产等情况的影响,上海物价呈直线下跌态势。与一九三一年相比,一九三五年的物价下跌了23.9%。一九三五年十一月,国民政府改银圆币制为法币币制,并以1:1的比率进行兑换,物价不断下跌的趋势得以结束。与一九三五年相比,一九三七年上半年的物价批发指数上涨了27.6%左右。即便如此,至抗战爆发前,上海的物价指数仍然维持在一九三0年代初期的水平。

南京与上海地缘相近,同样是个消费城市,物价指数水平及起落与上海大同小异。据《南京价格志》的统计,一九二七至一九三七年,南京物价虽受到天时地利等因素的影响,但也基本保持了稳定。当然也不排除在一些年份和类别上与上海有较大差异。如一九二七年,上海的物价指数比上年增长4.4%,而南京则因为国民政府定都南京,人口激增,供需矛盾扩大,年价格总指数比上年上升了13.7 %。而早在一九二四年,南京已有了系统的价格调查统计,金陵大学农学院农业经济系,对南京城北一带的商业中心北门桥市场的90种物品的零售价格进行了连续的调查。据其调查,一九三二至一九三五年十一月币制改革前,南京同样处于了物价指数一跌再跌的境地,而和上海的比率又略有不同。如一九三三年南京的物价指数下降了18.0%,上海则为7.7%,跌幅明显较上海要更大些。

让我们再来看一下两地与日常生活相关度紧密的农副产品和其它日用品的具体价格。一九三五年,上海米价10元另9分每石(1石=160斤),南京自一九三二年秋后起至战前,米价每石也稳定在9至10元。一九三六年,上海猪肉价格每斤2角9分,南京则一只3.5~4斤的南京特产咸板鸭,最高价不超过1元。若以1银圆的购买力为算,则一九二六至一九三六年期间的上海,1银圆或1法币(抗战前法币购买力等同银圆,其贬值要在战后超量发行后)平均可买大米16斤,或猪肉4斤半,或棉布线呢6尺,或白糖6斤6两,或食用油5斤,或盐20斤,或煤油(也叫火油)15斤。南京素有“斗米担柴三斤肉”的说法,1银圆的购买力和同时期的上海相差无几。蒋碧薇的《我与徐悲鸿》曾记,一九三四年的中秋,她在家里为视同亲人的女佣举办婚礼,贺客是家中经常来往的朋友,中外人士都有,从湖南馆子曲园叫了两桌酒菜到家里,花了不到二十元。丁玲的《魍魉世界》无意间也有过形象的描写。她说在被禁押的初期,因伙食不好,曾从随身带的皮包里(还有四十多元)“拿了伍角钱叫看守替我买板鸭,好大一盆啊。摆在桌子上,大家都吃得很香,谁也不客气,就算我请客了。”以上均可帮助我们感受南京当年的物价情况。

“引经据典”了这么些,无非是想搞清,100元在当时的南京有怎样的购买力,够不够丁玲拿来养一大家子。如果以上述的研究,一九三六年左右,一个五口之家的上海中等人家,其家庭必需的生活费用(包括房租)为62元左右,收入在55~120元左右的薪水生活者,已属较为优裕的生活阶层,那么,在当年南京物价和上海相近的情况下,丁玲以100元的生活费带着母亲和一双年幼的儿女在南京郊区生活,包括自付房租,应该也是可能的。虽然冯达患肺病已经年,日常饮食之外另需要医疗和营养,但那时治疗肺结核病并没有什么特效药,主要的方式是休息,有明显疗效的链霉素要到一九四四年才发明。因此,除了检查,并没有太大的医疗负担。《丁玲传》披露的冯达一九八九年十一月给其与丁玲之女蒋祖慧的信中也说:“我在南京中央医院照肺X光,发现两边肺部患结核病,当时无药可治,只有尽量休息而望生存下去。我即搜集了欧美日本各大肺病疗养院的出版物细心阅读,得知尽量休息是克服病菌而维持生命的唯一治疗方法。我即照做……(第一年一句话不讲,以求肺尽量休息。)”而营养方面需要的如鸡蛋,市场价2分半左右一个,1银圆或1法币可买鸡蛋40个。苜蓿园本于郊外村落中,从当地农户手中购得更便宜些也不是没有可能,菜蔬类当也相同(一九三五年十月北门桥市场里青菜每斤1分7(厘),红萝卜3分3,大白菜3分9)。苜蓿园附近有出产牛奶的乳牛场,未知价格如何。但《南京价格志》记一九四八年八月十日中山路323-1号的复兴牧场,其消毒牛奶每磅法币80万元,八月十六日160万元。九月二十一日改收金圆券每磅5角。法币300万元折合金圆券1元,千家驹著《中国货币发展简史和表解》说,一九四八年八月二十一日以金圆券代替法币时,法币的发行量已达战前发行额的47万倍,物价则较战前上涨了3492万倍。据此换算,可得知一九三五年末每磅牛奶的价格约在4分半左右。1银圆或1法币可买牛奶22磅。

重要的当然还是苜蓿园的房租。一九三六年十月,鲁迅去世前夕,曾有过搬家的打算,列出的搬家条件是:“一要租界,二要价廉,三要清静。”并已有大概的方向:“颇拟搬往法租界,择僻静处养病。”他的《病后杂谈》则说,“要租一所院子里有点竹篱,可以种菊的房子,租钱就每月总得一百两……”。其实,鲁迅大陆新村的住处,除了地段不在租界之外,和其它几项:“价廉”、“清静”,能“种菊”,都相符合。施高塔路上的大陆新村,本是大陆银行上海信托部一九三一年投资建造的,典型的中产阶级住房。鲁迅租住的9号,占地78平方米,建筑面积222.72平方米,黑漆的铁门院内有一小花圃,鲁迅一家在此地住时曾种植过桃树、紫荆和石榴等花木。底层被一排玻璃屏门隔成前后二间,前间为客厅,后间是餐室。二楼是卧房和鲁迅的工作室。三楼南面为海婴的卧室,北面作了客卧,转角处有亭子间。厨房在底楼,有煤气和上下水道。卫生间除底楼一处外,二楼另有一处,并有浴室。而这幢在上海算得上占地不小,设施现代,可以“种菊”的三层楼房,因为不在租界,而是在“半租界”上,房租便“陡然”便宜下来,每月租金45两银子,折合为银圆63元(每两银子为1.4银圆)。谭其骧单身时曾住北平图书馆附近的景山涉山门大街,一间二十多平米的房子,月租金5银圆。一九三六年初,谭其骧结婚,租赁了有十来间房的四合院,月租金亦在十来圆。一九三0年代,北平的物价低于上海,比南京或也低些,但考虑到丁玲苜蓿园的住处,乃是在南京的郊区,那幢茅屋盖顶的五开间洋式平房,或不比北平的四合院更便宜,但其房租再怎样的“不便宜”,也不会超过上海“半租界”上红砖红瓦的新式三层楼房吧。

说到这里,我们或许需要计算下丁玲“独立住家”以来所得生活费的总数。自一九三四年四月搬入明瓦廊,至一九三六年九月中旬从苜蓿园逃离南京,丁玲和冯达在南京“独立住家”的时间共计两年零五个月(29个月)左右,丁玲每月100元生活费,共2900元。冯达每月工资60元,一九三四年十一月检查出三期肺病后卧床养病,半年后停发工资。即至一九三五年的四月,冯达每月仍有工资60元,这样,他一共得工资13个月,780元。两者相加,共3680元。按29个月计算,平均每月可有126元的生活费用。若以北平四合院的4倍、上海“半租界”三层楼房的60%——40元为苜蓿园四十四号的房租,她尚有86元可用作食物、衣物和其它杂项的开支。而一九三四年四月至一九三六年的九月间,丁玲家并非总是五口人,丁母一九三四年四月来宁,五月底左右即往上海学气功了。九月底返宁后,十月下旬又赶回湖南了。一九三五年六月左右来到苜蓿园后,一九三六年四月又带着丁玲的一双儿女返回湖南老家了,丁母在南京的日子总计一年不到。而丁玲“用了二个女工”也只是在一九三五年四月搬到苜蓿园后,隔年丁母带孩子回老家后,想必女工也将减少。其间当然另有一些超出日常的开支,如丁玲一九三四年十月因为生产住院二周,不知费用若何。而她一九三五年因伤寒病住院治疗的情况,则可使我们对其时的医疗费用略有所知。她入住的是和冯达拍X片同一个医院,即中央医院。该医院是南京最早建立也是设备最完善的公立医院。“我住进了二等病房,单间,一天要四、五元。我落落大方一次交了二百元住院费。医生、护士川流不息地来到病房,主任说先治咳嗽,又照片子,又电疗,又打针,可是仍不退烧”,“我按照医生说的,临时雇了一个保姆守夜,她为我全身按摩,这样我才感到稍安。”就这样,过了一个多月,“我住医院的钱花光了”,到秋天,“我可以出院了”。据此,我们不仅可对她生产时的住院费用作一推测,冯达拍片检查的费用也可大概估算。这样,在她和冯达的总收入3680元里再减去400元作为她生产和冯达治疗的费用,每月平均的生活费仍有113元。扣除40元房租,可用于衣食和杂项的有73元。当然,这样说并不等于其经济是完全无忧的,以上便已说过,因为经济拮据,丁姚两家曾合伙吃饭。并且,她以上住院“落落大方”地化出去的二百元是向姚蓬子借的,以后由丁母为丁玲之子蒋祖麟每月零存的一笔“零存整取”款所偿还。此外,逃离南京的前夕,丁玲曾向谭惕吾借过钱。为送母亲带孩子返湘,她也曾向朋友多方借钱。

综上,丁玲此时虽然经济拮据,但自己支付苜蓿园四十四号的房租,应该还是可能的(以上常任侠的日记说:“姚蓬子……盖与丁共赁一庐也。”既为“共赁”,那姚家必也须支付房租,故丁玲实际所需支付的房租或还可减少)。李村先生认为,那是“不可能”的事,恐怕是忽略了当年的货币和物价情况,加之多少轻信了“中统第四科科长”。李村说万亚刚写《记丁玲》时,已多次回大陆访问,受到有关方面的热情接待。而丁玲已死,他没有必要再伪造历史去加害她。却似乎没有考虑到非伪造动机的书写,也可能因其它原因而不确。但在一九三五年秋冬前后,因为丁玲自己也病了一场,经济较以前更为拮据了是更可能的。这或许也是翌年四月,她即将母亲和一双儿女送回了老家的原因之一。同时,这一状况也促使她加紧了寻找“出走”的机会。少青的《最近的丁玲女士》说,丁玲在给到访的某女士的一个扇面上写道:“我是一个想飞的人,但是因为种种的关系,不仅不能飞,而且只能爬”。而她在给叶圣陶的一个短简中,则说“我想看一切我见不到的东西。”可见,以她的心志、傲气,曾有的经历识见和“飞蛾扑火,非死不止”的性格,断不可能甘心将大好年华空掷于南京的郊野里,逃离是早晚的事。以为物质的“优待”即能使她甘心交出自由,而她竟然“没良心”地(万说)逃走了,只能说是“夏虫岂可语冰”了。

说起来,“南京三年”中,苜蓿园四十四号的住处还是她喜欢的,朋友的探望和夫子庙的面饼也曾慰藉过她的愁肠,却如何抵得上自由的珍贵。真是:风光诚相宜,茶饭尚可食,若为自由行,何者不可抛!

(作者系上海社会科学院文学院文学研究生研究员。)