2021年第4期

有病 □杜 华

[返回]有病

□杜 华

起得太早,又无所事事,总感觉日子很长很长。平素,她早上会练瑜伽,中午拖地、打扫屋子,晚饭后去河边散步。最近因为耳鸣的缘故,人懒懒的,总感觉体力不支,整天整天地躺着。白天,躺在软榻上,翻翻书,喝喝茶,夜晚挪上床后,总找不到舒服的睡姿,翻来滚去,熬到半夜才能勉强睡着。半夜时醒来,叶北便靠在枕头上,摆弄棉布睡裙上的皱褶。她喜欢长裙子,有十七套桑蚕丝和棉麻的,这种天然的质地让人感觉安逸,是她的最爱。雪纺料的不软和,她拣花色好的,也买了七八条。满满一大柜裙子,打开看看,瞬间便会很满足。几个月前,她的腰肢还是柔柔软软的,穿着长裙子,走路一扭一扭,娇娇俏俏,就像春晚江边的柳条儿。可现在,她像一片被烈日晒蔫了的柳叶,生命力被天空一丝一丝抽走了,没有了精气神儿。叶北想象自己迎风起舞,在夏天水雾弥漫的清晨,打着旋儿,飘呀飘,仙子一般,歇脚在一块石头,矮坡,或者一片水草间,都很随意。想想就曼妙。不过,哪里还有那样的日子呢。

前几天,叶北辗转于县里各大医院看病,都是穿着一条拽地蚕丝长裙。那颜色有点像皮粉,又像是水红,仙仙的,配上一双粉白羊皮平底鞋,穿过长廊时,轻轻巧巧,没有一点声响。这与四处弥散的苦大仇深的消毒水味道极为不衬。这正是叶北想要的。如果一切都那么相衬,岂不是,真正的苦难就要降临了?身体虽然不适,叶北也不想把自己弄得苦嗖嗖的。她希望自己就像身上这件长裙,从过道挨挨挤挤、木桩样的病人中间轻轻飘过,仅留下一个影像,却并不属于这里。可昨天早上,五点不到,当叶北被细密的鸟鸣从梦中唤醒,推开窗户,望着繁茂而娴静的合欢树发呆时,耳朵里忽然又“嗡……”了一下,接着又是一下,那该死的恶魔又来了。脑壳又像被塑料袋封住一样,晕乎乎,沉甸甸的了。这样的状况持续了三个多月,县城的医院都看遍了,西药和中药吃了一蛇皮袋,总是好一阵又复发如初。叶北的耐心就要耗尽了。最初,医生只是给她量了量血压,检查了一下耳朵,轻描淡写开几盒治中耳炎的药和复合维生素,后来又去验血,做心电图和头部CT扫描,请神内的医生看了,并没发现明显的病灶,所以医生也只是探索性的开了药方。最后一次去医院,医生建议看心理科。叶北讨厌这句话。这话儿就像一只张牙舞爪的毒蝎子,爬在叶北骨感的身体上,开头,感觉毛骨悚然,后来便开始厌恶自己的身体。叶北知道,有这样的感觉,都是丈夫和儿子拿话儿熏的,像一条被浪头送上岸的鱼,太阳一烤,时间久了,不死也臭了。三个月来,他们像约好了似的,总对她说:“你身体没什么,不如看看心理医生!”叶北特委屈。那毛病在脑壳里发难,嗡嗡作响,轻时,头上像蹲着个马蜂窝,重时像遇上了轰炸机,这痛苦,旁人怎能体会到呢。耳鸣的人有心理问题?她不信。经历了那么多,她的内心已经磨砺得足够坚韧,没有什么不能面对的了。可这病,真要命啊。

叶北赤脚走到窗台前,窗帘刚拉开一条缝,合欢花微凉的香味儿顷刻溜了进来。这株合欢有十几米高,七月里,花事繁盛,树冠铺开,小区西边三楼以下的房子被遮盖得严严实实,叶北家住在西二楼,三房两厅的格局,荫凉又舒适。

她在窗前的睡椅上躺下来,与合欢亲密相邻,很是惬意。此时,天还未亮呢,鸟鸣便有了起伏,潮水一般,像是自言自语,又像是闺蜜间的悄悄话。叶北静静听着,分析鸟儿们的语义。这个兴趣保持了十年。但鸟语就是鸟语,人类不是鸟类,叶北总是越听越迷糊,越听越神秘。因为爱鸟语,屋内开了空调,叶北也只是拉上窗帘,隆冬也不关窗。这个习惯,她是和前夫张端阳一起养成的。细细想来,张端阳走了十来年了。他们的儿子在美国读完研究生,找了份理想工作。上个星期,儿子打视频电话来说,他刚处了对象,是同班同学,也是中国人,只是,工作压力大,脱不开身,近几年只怕不能回国。儿子三年没回来了。叶北靠在榻上,脖颈和喉咙梗梗的,鼻子一酸,眼泪流了出来。紧接着,那魔鬼般的“嗡嗡”声又来了……像被人从耳朵里赶进一座兵工厂,一进去便再也找不到出口,迷宫一般在里面转啊转,转啊转。好些日子了,叶北总是动不动就流泪。泪水一流,心就酸酸地疼。她抬手挤压双侧耳朵,弯着身子不动,这样可以稍微舒服一点。嗡嗡声真的小了一点。脑壳变成了一部老电视机,无台可看,播放雪花儿,嚓嚓嚓,卡了壳一般……

这魔鬼啊,总是这样,若即若离地折腾她。

合欢花的香味悄悄把她包围了。

这该死的时刻,连呼吸都是噪音。叶北感觉房间里飘满了合欢针尖一样的花瓣儿,浮在空气中,反复摩挲她的脚背和手心。像有无数只蚂蚁在身上爬。昨晚失眠,叶北翻看一位诗人兼摄影家的朋友圈,他把一只蚂蚁的脸放大20倍拍出来了。无数只黑色的单眼复合在一起,成了一只蚂蚁的眼睛。蚂蚁放大后的面孔,呈现出金属生锈的红色,钢针般的绒毛丝毫毕现,狰狞啊。蚂蚁真是可怕的小动物,叶北后悔了,不该看这张脸的。勤劳弱小的动物放大后,怎么变得那么恶心呢……蚂蚁的脸就像一颗锈图钉,钉在了她的心里,抹不去,拔不走。叶北忍受着。她想分散注意力消除不适,努力回忆张端阳的样子,怎么也记不起来。不过,张端阳年轻时很俊秀,他们很般配。张端阳在的时候,无论做饭还是看电视,目光总会抽空溜到叶北身上,爱抚一会儿,才心满意足地继续手中的活。那个时候的叶北多美啊,苗条又丰满,像一株晨雾里初放的荷花,芳香,清纯,娇媚……睡觉的时候,张端阳的左手喜欢搭在叶北的乳房上。他很有经验地说,这是莲蓬奶,形状饱满,手感柔软,拥有的男人有福气。就像他见识过很多女人一样。叶北不依,非要他交代还摸过谁的奶。张端阳便说,是画报上看的。

她抬眼望向宽大的欧式木床,尹斌紧挨里边睡着,呼吸均匀,面孔模糊一片。也许是夜色的遮掩,也许又是他微胖轮廓的缘故。在她的脑壳里,尹斌和张端阳的影像老是重叠。夜晚做那事,尹斌压在她身上时,总爱问她在想什么呢,她总说,没有想什么。有一回,正要冲上巅峰,叶北难以自禁,突然大叫一声,端阳,再使把劲!尹斌闻言,像被凭空点了穴,好一阵才问,你刚才说什么?叶北大汗淋漓,虚弱地说,没有说什么。

尹斌怔住了。

房子是张端阳买的,房产证上的名字是叶北的。以前,张端阳在广东一家建筑公司做高管,收入可观,虽跟叶北两地分居,过年过节才回来住几天,但他对房子有一种天生的敏感,说只要再过几年这套江景房花三倍的价也买不来。叶北呢,是本地文联的签约作家,这职业工资不高,但不要坐班,有大把自由支配的时间,方便带小孩,她也乐得逍遥自在。正当她为自己找到了生活的理想状态倍感幸福时,张端阳莫名其妙地失踪了。是死是活,至今也搞不清。失踪的头一年,叶北报了警,在广东和县里的电视、报纸上刊登了寻人启事,经多方寻找未果。两年后,警方把张端阳的名字列入了失踪人口。叶北独自带着儿子住在这里,直到儿子去上大学了,姐姐叶浅介绍认识了尹斌,两人不咸不淡约了几次会,便结了婚。尹斌在一所高中当物理老师,也是二婚,离婚时,儿子和房子都判给了前妻。和叶北结婚,尹斌拿出所有积蓄把房子重新装修一遍,还购买了新家电和家具。眼前这张一米八的大床,花了他将近八千元。以前那张,只有一米五,尹斌说淘汰的家具太占地方,也不吉利,拖到郊外烧掉了。张端阳的离奇失踪,外面有很多传言。有人说他赌博亏空公款畏罪潜逃了;有人说他沾染毒品后入不敷出,跟人贩毒,事发后跳了海;还有人说他在内蒙古的一个小镇上做生意,有人看到过他,留着齐耳的长头发。说得叶北心里猫抓一般,总爱抱着一丝幻想,在街头或车站,遇见与张端阳身形差不多,留着长头发的人,总要跟上去细细打量一番。

几个月来一直睡不好,这会儿却迷迷糊糊睡了个回笼觉,叶北醒来时快九点了,身上多了一块毛巾毯。这天是周六,尹斌没出去钓鱼,坐在床沿静静地看着叶北。蛮不舒服就再去医院看看。尹斌再次说,检查了这么多项目,也没发现什么病,看看心理医生吧,我们县医院有心理科,不行就去长沙看,长沙有个医院,专门看你这样的。叶北抢白说,我就是头晕耳鸣,困不落觉,头晕是耳鸣引起的,困不落觉也是耳鸣引起的,只要找出耳鸣的原因,就会好。

尹斌凑过脑壳,嘴上热乎乎的气息向叶北的脸上扑来,说你耳朵里是不是像树上的蝉儿啾啾地叫,老婆你听我讲,耳鸣可不是小问题,我们单位有个人,哦,你认识吧,张秋艳,也是这毛病,半年前精神失常,在精神病院住了两月院,现在还没来上班呢?

张秋艳是尹斌单位的出纳,叶北自然认识,闻言惊了一下,她确实有小半年没见过她了,旋即,叶北就不屑地对尹斌说,你打乱讲吧,张姐不是胃病住院的吗?

尹斌语气神秘地说,谁会张扬自己得了精神病?胃病要去长沙住院吗?要住两三月院吗?

叶北心里凉凉的,说真的假的?

有次喝酒,她老公喝多了说的,尹斌讪笑着说,信不信由你。我去钓鱼算了。说完他就掏出手机,给一个钓友打电话。

叶北感觉一身皮肉麻嗖嗖的,张姐的面孔一直在她脑壳里浮沉,她真的得了精神病?尹斌讲的是真是假?叶北认识张姐好多年,她一直家庭幸福,性格也开朗,怎么会呢?阳光斜斜地洒在窗外的合欢花上,粉色的小裙子随风涌动,宽阔婆娑的树叶沙沙作响,就像耳中的蝉鸣声似的令叶北心烦意乱。叶北爬起床来,吃了一颗药,依然睡不着,她的思维四处乱跑,一会儿在想张姐,一会儿又想到尹斌和张端阳。要是今天在家的是张端阳,他会扔下她去钓鱼吗?叶北忽地一声哽咽,止不住眼泪流了下来。

进卫生间照镜子时,叶北看到了镜中的自己。快50岁了,肌肤还是白白净净,没有一根皱纹,肌肉也还没有松弛,只是神情多了几分憔悴,眼圈儿青青的,像被人打伤了。是啊,几个月了,睁开眼,脑壳嗡嗡作响,闭上眼,噩梦连连,怎能不伤身呢。她不信自己心理出毛病了,但仔细考虑,还是想再找家好医院,看看这一百六十厘米、九十来斤的躯体里到底藏着什么幺蛾子。

县医院看遍了也没看出个名堂,那就到省会长沙去看。下定了决心,叶北赶紧掏出手机来挂号。从双江县到长沙只有一小时车程,可县城不比省城,双江县里的房子还只要五六千一平方米时,长沙早突破一万大关了。省城的医院名气也要大得多,全国各地的疑难杂症患者都坐着飞机和高铁来求医,据电视上报道,每天接待的病患高峰期突破过两万人。周末的话,或许看病的人并不多呢,叶北想碰碰运气,犹豫着挂什么科。在百度上查了一会儿,还是只能挂神经内科。专家和普通门诊号到下周四前都没有了,找了一会儿,只有老年科还有两个号,恰巧还是神内科,便马上预约了。叶北想不到自己会挂老年号。这年头,有点文化的女人都会保养,年过半百了,还能维持绰约风姿。平素锻炼身体,她也是练习瑜伽,从不混迹于中老年妇女堆里去跳广场舞。她更不会挂心理科。小县城里的人都拿另眼看待抑郁症、焦虑症或有其他心理问题的人,进一趟心理科,说不定就被扣上“神经病”的帽子了。

叶北坐的商务车,十二点一刻,便到了省医院门口。在快餐店吃了一碗米粉,急急忙忙到门诊大楼的老年神经内科门口刷卡拿号。这家店的米粉,味道和前几年一样鲜,汤是高汤,油盐不多不少,盖着青椒炒肉丝的码子。叶北来过很多次,以前都是和尹斌一起,每次也都吃这一家。现在的尹斌,注意力都到了鱼身上,就像和鱼有仇似的,一天不钓就不舒服。不过,那也不能怪他。叶北只怪自己肚子不争气。尹斌和前妻只有一个儿子,离婚时孩子要求跟妈走,法院便判给了前妻。和叶北结婚的当晚,尹斌结结巴巴地说,他想要一个孩子,看到叶北犹豫,便跪在地上发誓,会一辈子对叶北和孩子好,并郑重地交出了工资卡。那一年,叶北满四十岁,还算年轻,政策上也符合条件。她不好否决。没有否决,就是默许。一旦默许,就有了使命感。可那活儿一旦有了使命感,便不再是一件轻松的事儿,本来一个月做三回,变成了一个星期三回,后来,只要叶北没来月事儿,几乎天天做。即便这般殷勤,叶北的肚子还是一坦平洋。一年后,他们避开熟人,第一次到了省城做检查。是尹斌求着叶北来的。反复检查了几次,两人都没毛病,医生说是心里紧张造成内分泌紊乱,开了几十副中药调理。药也是尹斌熬好了送到叶北手上,开头,叶北认认真真地灌进肚里,后来,偷偷灌了马桶。日子被印成挂历,撕得飞快。好几年过去,家里的挂历撕了一茬又一茬,叶北的肚子依然毫无反应。她的肚子没反应也就罢了,后来,就连尹斌的那玩意儿也没了反应。有一天早上,两人都醒得很早,仰躺在床上,叶北幽幽地说,你对我不感兴趣了?尹斌冷冰冰地回了一句,那你对我感兴趣?那晚,叶北喊出张端阳的名字后,后悔莫及,做事说话总是小心翼翼的,生怕伤了尹斌。尹斌嘴上没挑破,那之后,叶北明显感觉到他对她越来越冷淡,若非喝了酒回来,很少拢叶北的身。叶北一直装糊涂,继续说,你那种子应该没问题,男人八十还能生养,你看看齐白石,还有谁谁谁,举了一大串例子。说应该是自己这块地荒了,要不,尹斌你再找一个吧。尹斌把头侧过去,说,不找了,折腾不起了。

县医院的门就像自家的菜园门,想跨进去,脚一抬,就进去了。省医院的门可不是这样,每个入口都排起了长长的人龙。样样要排队。扫健康码排二十分钟,办卡排二十分钟,取号排二十来分钟,一个小时就过去了。排在队伍里的人,脸上蒙着一层乌云般的灰色,他们疲惫又温驯,没有表情,像一群冬天的绵羊。一副听天由命的样子。叶北穿着一套玉色的棉麻长裙,戴着墨镜和遮阳帽,胳臂上挽着的草编包硕大无比,装着防晒霜,防晒伞,口红,口罩,粉饼,酒精,水壶……她从不穿黑色,这样的年纪了,浅色才能衬皮肤,显得有活力。这样一装扮,像是去海边或者草原采风。这些叶北毫不介意。在人群中,她总那么引人注目,已经习惯了聚焦或打量。她心里唯一的愿望,就是快点康复,耳朵一直在嗡嗡嗡地叫着,家里的那只蝉似乎跟到长沙来了。

下午四点五十分,叶北终于被叫到了名字。医生是男的,五十多岁,皮肤苍白松弛,戴着黑框眼镜,白大褂领口里露出鲜蓝色的格子衬衣,看上去又严谨又热爱生活。叶北已经看过很多次病了,没等医生发问,递上诊疗卡,很有经验地把症状描述了一遍。医生问,平常喜欢唠叨吗,脾气暴躁不暴躁?叶北很意外,这两个问题,以前的医生没问过。她摇摇头,说,我这还不算啰嗦的,我妈才啰嗦。医生又问,睡眠好不好,吃饭和解手好不好,对工作是不是很追求完美?叶北说,都一般般吧,只是近段时间困不沉,困着了便做梦,老梦见蚂蚁,我查了《周公解梦》,说梦见蚂蚁是亵渎了灶神,可我也没把脏东西弄上灶台啊……我是签约作家,因为耳鸣,很久没写了。接着又把县医院的病历本和片子递给医生看。医生看了看叶北的眼底,说,验过血吗?贫血也会引起耳鸣。叶北说,没有。医生又问,脖子和腰感觉怎么样,四肢有没有麻或者胀的感觉?叶北想了一下,说,过完年后,我的颈根老是硬邦邦的,腰也是,坐下去后,老半天才能起身。医生便说,建议你做个全身检查,做核磁共振的话,病灶看得更清楚,只是费用有点高,要一千多元,行的话就给你开单子。叶北立马说,愿意愿意,谢谢医生。

出了诊室,叶北蔫蔫的。过道里有面大镜子,走拢去,发现镜中的人像皮被太阳晒久了的菜叶子,又干又黄的,没一点生气。她赶紧补了粉,去检查室排队取号。这一排,又是四十分钟,也不知道做检查的人怎么那么多。预约的检查时间排到了周日的晚上七点半。

感觉太累了。叶北想告诉尹斌,她在长沙看病,没赶上最后一趟回来的班车,晚上找个小旅馆住下,比来回跑要省几十块钱,还可以省点力气。打他的电话,响了好一阵没人接,抬头看着天色还没暗,叶北又改了主意,决定租车回家。

九点钟了,尹斌还没回来,也没回电话。这时,儿子打视频过来了。美国疫情严重,儿子很少出门,皮肤比以前更白。刚说了几句,儿子伸出胳膊,把一个皮肤白白的女孩拥进了镜头。女孩一头浓黑的长发,大眼睛,和儿子穿着一模一样的白T恤。她甜甜地叫了一声阿姨,笑嘻嘻地看着叶北,露出一口整齐的白牙齿。好靓的女孩,叶北有点恍惚,眯着眼睛仔细看了女孩的眼睛头发和鼻子,确定是中国人,才放心地答应了。她不歧视外国人,却不想儿子找老外,正如不歧视同性恋,却无论如何不能接受同性恋一样。出国前,她反复交代的事情,儿子都做到了。儿子人生的车轮按照正常的轨迹在发展,叶北很欣慰。不似她的日子,歪瓜裂枣般,像苹果树嫁接到了梨树上,结出果来果实苹果不像苹果,梨又不像梨。不像话。

儿子盯着叶北看了很久,才问,妈你在旅游啊?还戴了墨镜?叶北摘了墨镜,说,没有呢,我耳朵还是不好,刚从长沙的大医院回来,明天还要去做检查。儿子说,好啊,结果出来要告诉我。又问,叔叔呢?叶北顿了一下,撒谎说,我们刚到屋,他在洗澡呢……不喊他了吧。儿子说,那妈妈你替我向叔叔问好,他很关心你的,上回,还特意打电话给我,让我劝你去看心理医生。叶北说,什么时候?儿子说,上个月吧,反正……我隔得这么远,你自己多保重……叶北气得眼睛圆瞠,话都说不利索了。儿子,你……你可别听他……他瞎说,你妈没病,没病……儿子连忙说,好好,妈妈,你要好好的。我……挂了……说了挂,却没挂。儿子盯着叶北看,像分析一片树叶儿的纹理那般仔细。叶北望着儿子出神,眼神一会儿空洞,一会儿犀利,像要说明什么,又说不明白。

十点钟,尹斌回电话来了,说和钓友一起喝酒,没听到来电。叶北说没事了,你忙你的,挂了电话。和叶北结婚前,尹斌不大喝酒,近几年爱喝了,一喝就上头。叶北想劝劝他,忍住了没说。

下了一场雨,湿热的空气从窗外涌进来,合欢的香味儿更浓了一些。她和张端阳都喜欢合欢树。刚搬进这房子的时候,两人躺在床上说话儿,张端阳观赏着窗外摇曳的树冠说,北,你看那叶儿,白天分开,夜晚又合拢来,就像我们俩。说得叶北的脸热得发烫,使劲捶了他一拳。叶北说,人是人,树是树,你毛深皮厚,不害臊。叶北爱追剧,《甄嬛传》也有合欢的戏。果郡王说,合欢花的花语是温柔长久,甄嬛册封熹贵妃的时候,果郡王派人告诉她,凝晖堂里的合欢,都是送给她的,后来,皇帝却设计在桐花台的合欢树下,让甄嬛杀死了果郡王。这人世间哪有长久的合欢呢。

清晨五点的样子,叶北醒来了,听见钥匙在锁孔转动的声音,尹斌回来了。夏天,他喜欢夜钓,一钓就是通宵。虽然他们不爱吃鱼,钓回来的鱼,大都送给了同学和朋友。尹斌走到厨房,哗哗把鱼连水倒进池子里,然后进了卫生间,洗漱好,走近卧室门口站了一会儿,还是去了客房。叶北没吭声,闭上眼睛,把注意力集中到了鸟鸣这儿。

下午要去长沙,尹斌还没起床。她换了一身大团花的银色蚕丝长裙,悄悄地出了门。裙子低胸,有点像晚礼服,拉上后背的拉链照镜子时,她忍不住笑了,难怪都说自己有病,哪有去医院还穿得这么隆重的呢……刚坐上车,“轰……”的一声,耳鸣又犯了。天热,脖子愈发僵硬,脑壳像一扇生锈的铁门,叶北想看看窗外的景色,得用手推一下,才转动得过来。可那又有什么法子呢,为了使自己看上去安静一点,她戴上了帽子和墨镜。

进了检查室,冷气开得很足,叶北躺在一个移动平台上,盖着一层薄薄的被子,被推进一个硕大的圆筒里。闭上眼睛,听得滴滴嗡嗡地响了很久很久,才把她放了出来。出来时,她浑身冰凉冰凉的。想起明天要来拿结果,又是坐车、取号、候诊……难怪人家说,没什么别没钱,有什么别有病。烦的很。第二天拿了检查结果,腰椎颈椎意外发现好几处骨刺,腰椎间盘突出,胸椎陈旧性骨折,肝脏长了个小囊肿;验血的结果也还好,血液里微量元素基本正常。医生很肯定地说,这些都不是引起耳鸣的原因,因为骨刺并没有压迫神经,肝脏上的囊肿也是良性的,定期复查就是。叶北说,那我胸椎上的骨折哪来的呢?医生说,你问我啊,我怎么知道?那也不会引起耳鸣,只是年纪大了有可能会发痛。

叶北皱起眉头,使劲搜索记忆。想了好久,只记得有一回去超市买菜,在扶梯上滑了一跤。那有两年了吧,当时,她看见尹斌和一个女的在底下那层,一闪就不见了。她想追过去,急急忙忙跨上电梯,腿一滑,就坐在梯板上了。当时,臀部和胸口感到一阵剧疼,有人扶起她,在休息区坐了半个小时,才好了一点。超市的经理要带她到医院检查,她嫌麻烦没有去。半个月后发了一次疼,忍忍,就过去了,也没当回事儿。她休息一阵后,打电话喊尹斌来接,尹斌马上过来了。叶北问,你刚才和一个女的在这里干吗?尹斌说,没有啊,我刚刚一直在做APP,学校安排我明天上公开课。叶北将信将疑,但当时有人在看热闹,不好追问。回去后,叶北对尹斌说,外面都说你找了个细妹子,很年轻,她若是怀上了,我们就离婚吧。尹斌说,神经过敏吧,你真的有问题了,哪有的事……再说,我儿子都要结婚了,我还想这事儿?

说到儿子,是尹斌的一块心病。很多年来他们父子关系一直很僵。因为离婚的事,儿子恨透了父亲,事事与尹斌对着干,整个青春期跟尹斌像个仇人似的,叛逆无比,离家出走过多次,把尹斌折磨得够呛。这孩子没考上大学,在一所职业学校学修车。去年,他贷款开了一家修车行,还交了女朋友,准备结婚,为买婚房的事找过尹斌很多次。令叶北气愤地是,尹斌竟然向她提出,要把他们现在住的这套将近160平方米的江景房卖了,再凑点钱到城外的工业园区买两套小户型的,分一套给他儿子。尹斌说,他们慢慢地老了,房子太大难得收拾,还说,帮儿子也不是帮外人。这事儿叶北想不通,尹斌不下说过十次,她都没答应。尹斌一度很沮丧。不过,过完年后,尹斌再没提过这档事,叶北也没打算问。

叶北很失望地出了医院。这次,医生都没有给她开药,只是交代,如果脖子和腰杆胀痛,就到本地的康复科做做理疗。可叶北啥医院也不愿意去了。

走到十字路口,尹斌打电话来了:“你到哪里去了?”

她说:“刚从医院出来。”

尹斌问:“怎么样?”

叶北说:“没病。”

尹斌说:“你心里有毛病。”

叶北要去对面的汽车站坐班车,紧紧盯着红绿灯。这时有个人闯进了她的视线,弓起的脊背,瘦长的上半身套着一件泛黄的白T恤,身材轮廓和张端阳的几乎一模一样……叶北感觉脉管里的血直往脑壳上冲,霎时头晕目眩,面孔涨得通红。

眼见那人骑着电动摩托,朝河西方向驰去。叶北顾不得红绿灯了,冲过马路,向前面追去。

叶北跑得上气不接下气,一边追,一边鼓起勇气,对那背影大喊了一声:“端阳……”那人戴着头盔,脑袋向两边张望了一下。“张端阳……”叶北紧跑了几步。头发和手心汉得透湿。她又大喊了一声,拦下一辆出租车,司机老道地跟了上去。过了湘江大桥,又追了两个红绿灯,骑车人开进了一个老旧的小区。等她付了车钱,人却早不见了影儿。她在小区转了一圈,怕莫有十五栋房子,到底是哪一栋呢?总不能一家一家去敲门吧,再说,万一弄错了呢。

不会看错的,叶北给自己打气。她拿定主意了,守在这里,等那个人出来,看看到底是不是张端阳。

七月的长沙,火一样的城市,氧气好像被燃烧殆尽,汗水和微尘糊在一块,如城市融化后的黏液,把人们从头浇到了脚,热得叶北好几次差点闭过气去。她试着摇摇头,脑壳晕乎乎的,胃部感觉到隐痛。小区门口的马路并不宽,对面有一家刷着绿油漆的小旅馆,看上去干净整洁。叶北风一般地跑过去,开了一间临街的房住下了。

那人一整晚没在小区门口出现。

尹斌打了十几个电话,她没有接。接了电话不好说,便给尹斌发了条微信:“我在长沙散散心,别找我,过几天就回来。”

尹斌不停地打电话、发微信,手机竟有点烫手了。

“怎么不接电话,你在哪里?快告诉我!”

“你没事吧?”

“你回来,我带你去医院。”

隐忍的句子,似乎很关心。可叶北能想象得到尹斌因愤怒而铁青的脸,额上青筋暴突的样子。她回道:“没事,不用担心我。你忙你的吧。”发送后,索性关了手机,强迫自己静下心来,沉住气。

她像被某种信仰所支撑,眼睁睁地呆坐窗前,目光如网,牢牢罩住小区大门那一小方神圣地域。

那人又是一整夜没有出现。

第二天上午,叶北从窗前的椅子上醒过来,刚站起身,眼前一黑,又重重跌坐下来。叶北脸也不洗,牙也不刷,看到桌上还有一碗付费的方便面,赶紧烧水泡上。挨到中午一点,太阳像烙铁一般了,又狂又稳的挂在顶空。街上的人影儿越来越少,叶北又开始了“工作”。这天,她心里慌慌的,隐隐感到一丝不安。

小区门口忽然出现了一个玩平衡车的男孩,穿着白色短袖球服,约莫十来岁。午后的小街,寂静得可怕。男孩驾驶平衡车在小区里呼呼地转圈,每隔三分钟,经过大门口一次。绕到第十圈的时候,叶北挡在了他的前面。男孩停下来,好奇地望着她。

叶北说:“小朋友,你好,我想打听一个人。”

男孩尖声尖气地说:“我才不告诉你呢。”

叶北问:“为什么?”

男孩指着她说:“你是坏人,人贩子!”

叶北急了,现在的小孩,怎么那么没礼貌呢。她想哄哄他,四处张望了一下,小声说:“小朋友,阿姨不是坏人,只是想打听一个人……你们这里,是不是住着一个瘦瘦的,头发有点长的叔叔……”话音还未落,楼道里响起了一阵急促的脚步声,一个系着腰围裙的妇女咚咚咚地奔下楼,朝叶北跑过来。兴许是孩子的妈妈,叶北不想引起误会,连忙转身,慌里慌张跑了出来。

叶北打开手机,儿子的视频打了进来。儿子急得都要哭了,声音颤抖着:“妈……您没事吧?您这是在哪里啊?快告诉我,我让叔叔过来接你……”

叶北宽慰儿子说:“妈妈在看病,没事的,你放心。”

儿子突然哭出声来。叶北一声不响,冷静地看着他。儿子的脾性叶北知道,他容易激动,一会儿后就会平静下来的。果然一分钟不到,儿子就止住哭了,像小时候那样,抬起胳膊肘用袖子擦了一把眼泪,咧开嘴笑着说,妈妈,您穿这么花的衣服去医院看病,蛮时尚的嘛。叶北也笑了,说,难不成穿个黑衣黑裤,像去殡仪馆一样?

挂了儿子的视频,叶北还是不想回家。她的思路又回到张端阳这边来了,她想如果那人是真张端阳,她得抓住他交代清楚到底是怎么回事,他玩的是什么鬼把戏。他要是不肯说,那就到派出所,公安局去说吧!

一辆电动摩托从叶北对面驶过来,一溜烟开进了小区,微微弓起的背脊,太熟悉的背影!叶北的胸腔里一阵狂风暴雨。她不想打草惊蛇,紧跟上去,看到那人把摩托车停在十四号楼房旁边的老樟树下,手里提着头盔,慢腾腾进了楼道。叶北躲在花坛后,还是只看到一个背影,看不清脸。透过楼道窗口看,那人爬到了五楼。过了一会儿,五楼的窗户推开了一条缝,似乎有一双眼睛躲在窗帘后,也在看她。昨夜,叶北去小区保安室打听过一回,那个又黑又胖的保安很警惕,什么也不肯说。叶北下意识地望了一眼保安室,猛然吃了一惊,黑保安正盯着她呢。黑保安的身后,停着一辆红“十”字的白色面包车。

叶北惊骇地看到,面无表情的尹斌正站在车门外,身后还跟着两个穿白大褂的人……

(责任编辑:刘琼华)

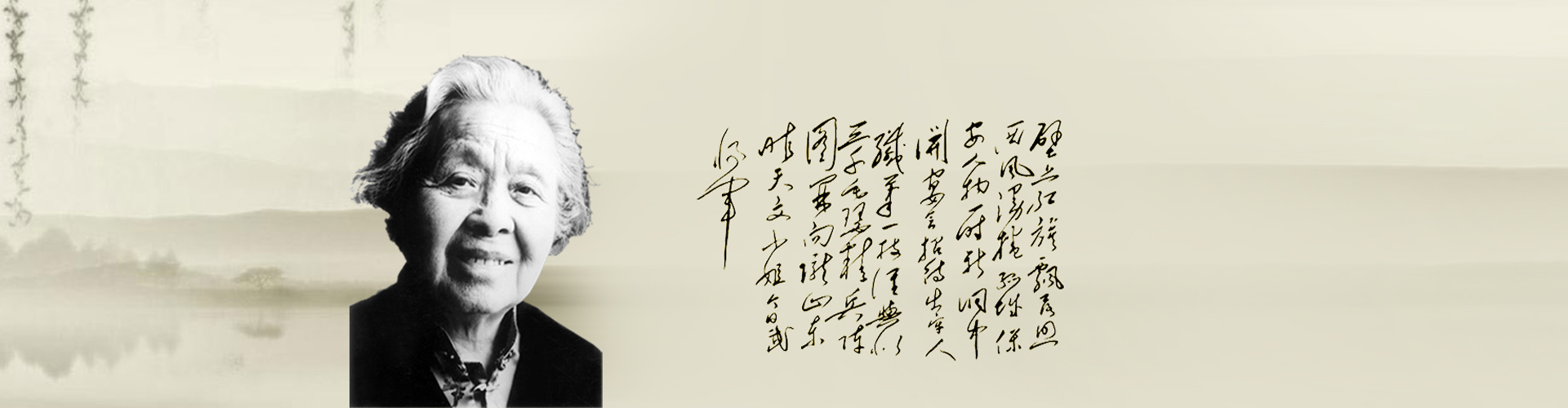

作者简介:杜华,湖南湘阴人,1978年出生,中国报告文学学会会员、湖南省作协会员、毛泽东文学院第十五期中青年作家研讨班学员。作品散见《中国报告文学》《散文百家》《诗刊》《诗潮》《湖南文学》《湖南报告文学》等刊,诗歌入选《2017年中国诗歌选》《2018年中国诗歌选》《中国当代诗歌年鉴》(2020年卷)等多个选本,著有诗集《瓦上》。现供职于湘阴住建局。