2022年第4期

老 屋

[返回]老 屋

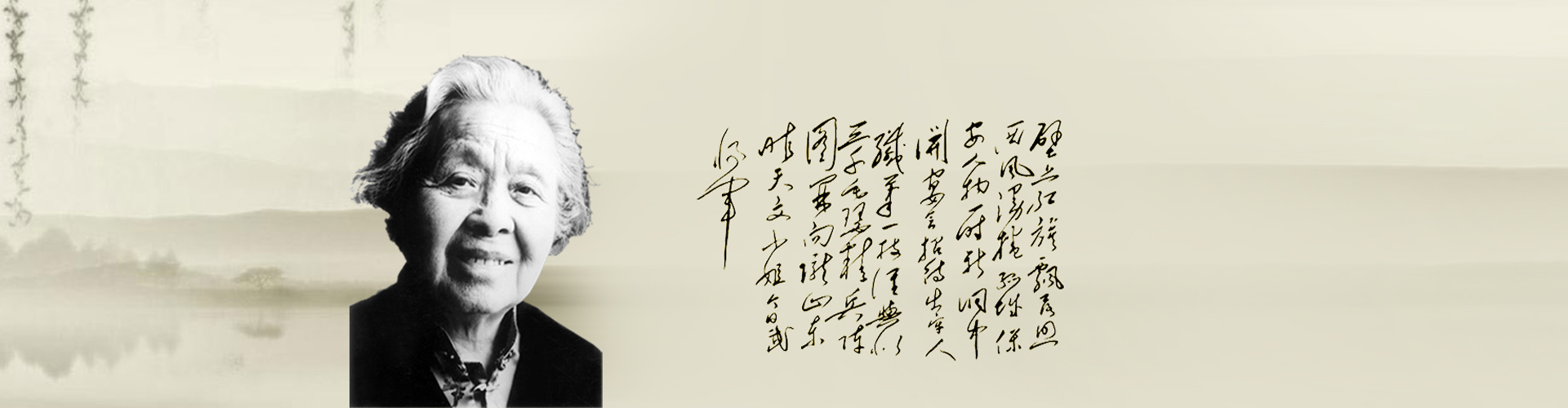

□罗永常

湘北大青山,层峦叠嶂,绵亘数十里。老屋就座落在这大山褶皱的最深处——香炉窝。

这里所说的老屋,绝对不是那种从明清幸存下来的有文物保留价值的古宅古院,而是香炉窝一老光棍从民国传下来的两间土坯子破房。因为有些岁月了,所以称之为老屋。

老屋低矮破败,门窗腐朽,檐瓦滑落,屋顶还开了几个“天窗”。土坯墙上长出一溜溜蕨草和一片片青色的莓苔。地面阴暗潮湿,岁月被关闭在里面,发了霉。它摇摇欲坠,长年在热风和冷风的交替中痛苦地呻吟着。

这天清晨,听到“吱嘎”一声,随后,从老屋里走出一个中年女人。她手挽水桶,沿着那条鸡肠子样的山径,姗姗地去了茶花溪。清澈的溪水,印下了她的倒影。这是一个苗条丰满的身影,一张秀丽端庄的脸庞,只是不够鲜活,略显苍白呆滞。她那双忧悒的大眼睛,凝视着对河那幢青砖瓦房,时而不安,时而悲戚,似乎担心着什么,又似乎期盼着什么……

……

她叫李妹陀。若不是命运无情地摧残她、折磨她,她可是香炉窝的一朵鲜花啊!

可花朵一样的李妹陀命运却很惨,她的第一个男人和孩子都死于肺结核。她的心碎了,她的肠也断了。

三年后,心碎了肠断了的李妹陀又改嫁给了老光棍张憨山。第二年李妹陀就为张家立下大功,生了个带把的男娃,乳名阿宝。张憨山喜饱了,给了接生婆一张老人头,还买了十挂鞭子,噼噼叭叭,把沉闷了多年的茶花溪一下给炸醒了!

然而,天有不测风云。阿宝半岁时,却得了一种怪病:他老是用手揪自己肉嘟嘟的脸,用拇指和食指使劲地揪着,然后好像真的揪下一块肉一样,就往自个嘴里送……

李妹陀见了,心里十分惊慌,心疼万分地说:俺的肉儿,俺的心肝肉儿……莫掐……莫掐自个噻!可阿宝却还是不停地掐,把自个肉嘟嘟的小脸掐得红一块紫一块的,还边掐边吱吱地傻笑呢。李妹陀一时六神无主,用手捏住阿宝的小手,小跑着去把张憨山喊回家来。

张憨山也从未见过这种怪病,急得直跺脚,不知如何是好。不知是谁在旁边提醒他:憨山,快去接邓仙姑噻!他这才猛然醒悟过来,撩腿就跑,跑到豹子岭把邓仙姑接了来。

亦巫亦医的邓仙姑,擦了把脸上的汗,急忙从妹陀手里接过阿宝瞅了瞅,看了看,诧异道:阿宝咯是走胎咧!有走鸡胎的,有走兔胎的,阿宝走的是猴胎,是最厉害的一种呃!不过,莫慌莫慌……莫怕莫怕……待俺略施小术就会好咧……邓仙姑边说边先画了一道符,吩咐张憨山赶紧贴到大门上去,又对着阿宝念念有词,喷了几口“仙水”,最后取出一瓶深红色的药水来,吩咐李妹陀:一次四羹匙,一天三次,服三日便好呃。

三天后,阿宝果然可以下地跑了。李妹陀和张憨山悬着的心总算落了地。

阿宝的病是好了,但香炉窝那几位素来喜欢无事生非的村妇,又开始咬耳朵根子了。本来李妹陀模样儿整齐,生得白白净净,说话就又像春风拂杨柳,软声细语的。即使生气骂人的时候,也让人听了舒服。特别是她又为张憨山生了个胖儿子——大山里的女人生了儿子,那可是最荣耀的事情,值得可庆可贺啊!因而长舌妇们见了,心里就有些不受用,或者说是心里不平衡,就想滋出点事儿来。也巧,阿宝这次得了走胎这个怪病,长舌妇们便一下寻到了“落石”的话题。

端午那天,李妹陀抱着阿宝走娘家回来,经过茶花溪,走到河堤上,见一群村妇正在洗衣浆被,便笑吟吟地和她们打招呼。可是,当她一转身,河风便送来一串又冷又硬的对话:

你莫看她长得狐狸精似的,咯是个扫帚星咧……

何见得噻?

她前夫和她的大儿子,咯都被她克得没得哒噻!你看,前几天,阿宝又险些……咯咯咯……

这些话送到李妹陀耳里,心里就像被人捅了一刀。她强忍着泪,抱着阿宝一阵小跑,回了家,关起门来,痛痛快快地哭了一场。

……

傍晚,张憨山从田里回来,丧着块猪腰子脸,不说话,也不吃饭,一根接一根地抽着喇叭筒。李妹陀从他的神态上看出来了,肯定是长舌妇们嚼舌根子的那些话,传到他耳朵里来了。张憨山向来头脑简单,今后还不晓得要闹出一些么子事来咧!

这些无事生非的谣言,就像一阵无情的狂风暴雨,给这个幸福的三口之家——本来是连成一片的感情土地上,冲出了一条深深的鸿沟。

次日,生怕克去他和阿宝性命的张憨山从镇上赵半仙那里算了个命回来,就不分青红皂白,不顾嗷嗷待哺的阿宝,狠心地对李妹陀说:把阿宝留下,你咯走吧!

李妹陀呜咽道:俺是你的堂客,俺……俺往哪里走呀?!

张憨山把脸一黑,毫不留情地:咱没你这么个扫帚星!给老子马上离开这屋!

……

李妹陀的三个哥哥听说妹子被张憨山欺负,一个个气冲牛斗地直奔张家而来,闹着要给妹子讨回公道。到了张家门前,先是火暴子脾气的三哥满华,对着门口一声野喊:张憨山你个畜牲,跟老子滚出来!

张憨山闻声出门,一见这阵仗,马上挤出一脸僵硬的笑:嘿嘿,是三位哥哥来了呀,请进屋坐,请进屋坐!

你这金屋银屋,我们李家的穷鬼还敢进吗?!李满华两眼直冒火星,指着张憨山的鼻子:你今朝要当着咱们李家三兄弟的面,讲出个幺二三来,我家妹子是偷人养汉被你拿住?还是好吃懒做要你白养?你竟然要把她撵出家门?!

三哥,咱可没说妹陀偷人养汉哪,也没说妹陀好吃懒做噻,只是……张憨山结巴着:只是……

二哥满堂接过话茬:只、只……只是甚么?快快快……说!

张憨山两块猪腰子脸胀得更红了,说:只是她八字硬,又和咱阿宝犯煞咧。

窝在满华心中的怒火忽啦一下蹿了上来,冲上去甩了张憨山两个嘴巴:都到么子年月了,你还胡说八道狗屁连天!

张憨山立时觉得脸上火烧火辣,瞪起牯牛眼吼道:李满华!你他妈敢动手打人?!

李满华双手卡腰,像个黑神都督,大声吼着:你爹你娘不教育你,今朝我替你爹你娘好好教育教育你!

张憨山也像斗红了眼的牯牛,梗着脖子冲上来,吼道:你胆敢再动老子一下,再动老子一下……老子今朝就剁了你!

大哥满根历来是个心善的和事佬,生怕他们在气头上闹出什么乱子来,便赶紧上前一把将满华拉开,苦口婆心地劝道:有话好说,莫动手,切记莫动手哦!

这时,二哥满堂继续开导他说:憨……憨山,你想、想、想过没有,阿宝才、才、才6个月……你霸、霸……霸蛮将他们母子两分、分、分开,到到……到时,儿想妈……妈想儿……你……你心里过意得去吗?二哥满堂是个结巴,说起话来断断续续显得十分吃力。

开始村里有人说妹陀命硬,克夫又克子,咱也不全信。张憨山丧着猪腰子脸说:可是咱到镇上请朱半仙一算,把咱给吓了一大跳呃!妹陀不单八字硬,而且咯还和俺阿宝犯煞咧。咱还不趁早作打算,等到把阿宝的命都克去了,那就迟哒噻!

这话,仿佛给李妹陀那尚未结痂的伤疤上又捅了一刀。蹲在禾场边上的她,泣不成声,在冷风中瑟瑟发抖……

大哥满根摇了摇头,无不痛惜地说:张憨山,你这是算命打八字,出钱养瞎子啵,丢了钱不说,还把一个好端端的家也给毁了!

人家朱半仙可是科学算命的权威!这方圆几十里哪个不说他的命算得准?!张憨山歪着脑壳,梗着脖子,振振有词地说:你们说妹陀的命不硬,那她的前夫怎么死哒咧?她和前夫生的儿子大宝咋也死哒咧?

好!是咱们妹子的八字硬,莫把你们父子俩的狗命克去了!满华、满堂一气之下,拽起李妹陀就走。

可李妹陀死也不肯随哥哥们回娘家,非要孤身住在张家的老屋里去。几年前,因张憨山三十五六岁还没讨到堂客,几个张姓本家就给他出谋献策:憨山啦,你这个老屋歪歪倒,像个斑鸠窝,哪个姑娘肯进你的门噻!俗话说得好,要想引来金凤凰,就要先栽梧桐树噻。你还是赶紧先修栋像模像样的新屋吧!

张憨山仔细一琢磨,觉得是这么个理儿。于是,他一咬牙,砸锅卖铁,四处拉债,好不容易在茶花溪那边砌了一栋红砖新房。不久,便把家搬了过去。落下的老屋也没拆,留下来守瓜地,因为这屋前屋后全是张家的西瓜地。

……

当李妹陀的几个哥哥跑到香炉窝一看,只见老屋低矮破败,阴暗潮湿,霉味刺鼻,特别是屋顶上还开了几个“天窗”。哥哥们摇了摇头,纷纷劝李妹陀:妹,这哪是人住的地方啊!再说,你一个妇道人家住在这荒坡野岭,也会孤独害怕噻。你就跟咱们回去吧,咱们李家也不至于多你一个碗哪!

哥,你们的好意……妹领情了。但妹……哪里都不去,俺……俺就守着这老屋……俺要看着……俺的阿宝……顺顺当当地长大成人……说罢,垂下了她那好看的睫毛,积累多日的泪水又像断了线的珠子,扑簌扑簌滑过脸颊。

哥哥们明白了妹陀的心,也只好依了她。于是,几个哥哥一齐动手,帮助李妹陀把老屋打理了一番,平了地面,关了“天窗”,虽霉味依然,却不再漏雨了。

自此,李妹陀独自守着香炉窝的老屋,而张憨山却带着幼小的阿宝住在河那边的新屋里,中间隔着茶花溪,就像是王母娘娘在她和阿宝之间划出的一道界河。汉江楚界,不可逾越。张憨山只允许李妹陀隔河瞅瞅阿宝,不允许她亲近儿子。她呢,只要阿宝能顺顺当当成长,即使自己受再大的苦和委屈,也能忍受。所以对张憨山灭绝人性的野蛮作法,在某种程度上她自己也默认了,因为在她那懵懵懂懂的意识中,似乎她自已也怀疑起自己来了……

二

一到夏天,香炉窝热得发了狂。太阳在蓝得发亮的天空中火辣辣地照着,地上似乎着了火。一些似云非云似雾非雾的灰气低低地浮在空中,更加使人觉得憋气。一身油汗的张憨山,独自来到老屋的瓜地,见那些瓜藤都被烤得卷了叶儿,满地大大小小的西瓜,都撅着屁股,想要钻到土里去避暑呢。张憨山挑大的摘了一个西瓜,托在掌心拍了几拍,发出咚咚的脆响,脸上便生出一种怪怪的笑。

他抱着西瓜,撩开大步朝老屋走去。他一个四十几岁的汉子,正是如狼似虎的年龄,怎么长时间少得了女人呢?所以,自把李妹陀赶出家门几天后,心里就有些后悔起来。

他轻手轻脚地来到老屋门口,见李妹陀坐在门口纳鞋底,便有些别扭尴尬,咧开大嘴说,妹陀,嘿嘿嘿……

李妹陀一见是张憨山,不由倒抽了一口冷气,阴着脸说:你来干么?

张憨山讪着脸说:嘿嘿,你帮咱守瓜有功,咱送个西瓜来慰劳慰劳你呗。

俺领受不起!李妹陀一见那张猪腰子脸,窝在心里的火一爬就上来了,她抱起西瓜,跑到门口,“砰”地一声,西瓜立时在门前的青岩片石上开了花。

张憨山这下可傻了眼,他万万不曾想到这个向来逆来顺受的弱女人,今天竟然在自己面前发这么大的威,他那张猪腰子脸像被猪血浆过了一般,愈发红了。少许,他缓过劲来,没话找话搭讪:伢他妈,把你赶到老屋里来住,晓得你一个人很孤单,咱心里也不好过啊。可我也是出于无奈,全是为咱们的阿宝好噻!

李妹陀截断他的话,你们凭什么说俺命硬呀?

张憨山脸一黑,说:那还不是因为你前夫和大宝呀!

李妹陀心里仿佛被人戳了一刀,呜咽着说:他们都是得肺痨病死的,这罪孽咋都算在俺头上咧?!

张憨山冷笑道,嘿嘿嘿,那么多得肺病的都没死,咋就单单死了你的前夫和大宝咧?李妹陀一肚子的话全卡在喉咙里了:这……

张憨山这话,不亚于又在她那正在出血的伤口上撒了把盐啊!张憨山见李妹陀软了,冷着脸说,妹陀,就认命吧。

好,好,俺是个扫帚星,你找来干么子?

张憨山两眼放光,笑道:咱一个大男人,几个月没沾女人了,嘿嘿嘿,想你呗。

李妹陀白了他一眼:你刚才还说俺命硬克夫,咋这会就不怕俺克掉你的狗命呀?!

咱老了,也不顾那么多了,就做个风流鬼吧!说着,张憨山凑过去就要动手动脚。

你这个老畜牲!俺是不会让你挨着的……说着,李妹陀急忙上前关门。

这是咱张家的老屋,你咯还不让老子进哪!张憨山一把推开门,双手搂起李妹陀,就像老鹰抓小鸡一样,把她扔到床上,几把就扒光了衣服,饿狼般地扑了上去……

李妹陀闭着眼,咬着呀,汗淋淋的身子在热浪中颤抖着,从牙缝里挤压出一串字来:你这个遭红炮子儿……穿心……的畜牲……

张憨山忙完活儿,拎起裤子,心满意足地走了。

汗水淋漓的李妹陀却还在床上瑟瑟颤栗,嘴里像是在骂又像是在哼:张憨山……你个畜牲……畜牲……

夏天在蝉的歌声里轻轻滑过。

或许是张憨山体内荷尔蒙过多的缘故,身体那种本能的需求,在他周身的血液中奔突,他经常在床上辗转反侧,度夜如年啊!

这天晚上,他等阿宝入睡后,轻手轻脚下了床,竟然又鬼魂般地向老屋荡去。在欲火焚烧之时,他也顾不上什么命硬什么克夫那一套了。可是到了老屋,任凭他怎么喊,怎么踢,李妹陀就是不开门。正在欲火头上的他,使出浑身的牛力,几把就把早已腐朽了的窗叶摇散了架,他一个鲤鱼打挺,就从窗口跃身翻了进去。

李妹陀上牙嗑着下牙:张憨山你这个畜牲,又来……

张憨山咧开大嘴,笑道:嘿嘿嘿,来会会你呗。

李妹陀在黑暗中呜咽着,俺依你做得……但俺有个条件。

张憨山急不可耐地问:甚么条件?

你要把阿宝带过来,让俺看看,让俺亲亲,俺咯好想儿子呃。

那不成!张憨山突然提高嗓门说:我张憨山已是黄土埋到半腰的人哒,即使被你克死哒,无非是人死卵朝天,无所谓!可阿宝是咱们老张家的命根子,他要有个三长两短,那俺老张家岂不断了香火?!

李妹陀泣不成声地说:那些嚼舌根子的瞎话,你就信实哒?

张憨山耐着性子说:伢他妈,咱把你们娘儿俩隔开,是为阿宝好噻!

李妹陀很绝望,撕心裂肺地呜咽着:嗯嗯……嗯……你这个黑心肝,俺……俺不想见到你……走开!

张憨山按捺不住心中莫名的饥渴,一把将李妹陀摁倒在床上,野狼般地往上扑……

李妹陀不哭不闹,趁他畜性大发之时,她把手悄悄伸到枕头底下,摸出一把早已预备好的菜刀,咬着牙,朝他那起伏着的屁股砍去。

哎——呀!张憨山用手一摸,发现屁股上像个张开的伢儿嘴巴,正喷吐着鲜血呢!他咬牙切齿地咒道:你这狗日的扫帚星婆娘!竟敢动刀杀……杀老子!他揪住李妹陀的头发,就往床头上撞。

李妹陀头发凌乱,嘴角渗着血,脸上身上全是血斑,赤条条的身子在黑夜里瑟瑟颤栗。

你这扫帚星!等着老子跟你算账!狼狈不堪的张憨山,一手摁着屁股,一手提着裤子,很快消失在黑夜中。

自此以后,张憨山就断了那个念头,再也没光顾过老屋了。

三

这些年,李妹陀吃糠咽菜,一个人守在这摇摇欲坠的老屋里,为了心中的那点希望和寄托,苦撑着孤独的岁月。她进门一竖,躺倒一横,空荡而又潮湿的屋里,寂静得能听见她自己的呼吸,这种孤男寡女的日子实在难熬。她经常伫立在老屋前,远远地瞅着茶花溪那边的青砖屋——看着阿宝围着长命富贵的兜兜,手里举着玩具手枪,在屋前屋后乱跑……心里就有说不出的高兴。儿是娘身上掉下来的肉!可是,近在咫尺,却不能去抱抱自己的儿子,亲亲自己的儿子……她在情感的撕裂中苦熬,她在精神的折磨中挣扎。

一天,一对热恋中的斑鸠扑扑地飞来了,竟然在老屋顶上安家落户,生儿育女。这对于孤苦伶仃的李妹陀来说,来了两个新伴儿,心里头自然喜欢。为了留住新来的客人,她就拿出些碎米招待。时间久了,就熟络了,它们有时飞上饭桌和李妹陀共进午餐,有时飞到李妹陀的肩头,久久不肯离去。李妹陀便用手捋着它们光滑的羽毛,痴痴地对斑鸠说:小鸟鸟,俺求你们了,快飞去帮俺把阿宝唤来吧,就说他妈妈好想好想他咧!

几天后,也不知是不是她的好朋友——斑鸠给她捎去了信,四五岁的阿宝竟然屁颠儿屁颠儿地跑到老屋这边来了。不过,他不是来认娘的,他咯是来摘西瓜的呢。

喜滋滋的李妹陀老远迎上去,一把搂住阿宝,摩不够,看不够,见儿子长得团头大脸,墩墩实实,既顽皮又可爱,竟然一把鼻涕一把泪地呜咽起来:俺的肉呀!俺的……心肝肉呀,你可把妈给想死哒呀!阿宝却惊诧地瞪大了眼睛,问:你是谁?李妹陀喜得直抹眼泪,激动得语不成句:阿宝,俺……俺是你妈呀!

阿宝却摇摇头说:俺爹说,俺没有妈!说着,拨开李妹陀的手,噔噔噔地跑远了。

李妹陀像中了枪弹一样,痉挛了一下,再痉挛了一下,面部曲扭,用颤抖的声音说:阿宝,俺……俺真是你亲妈呢!

可是,阿宝却噔噔噔地跑远了,留给她一个冰凉的背影。

……

一晃又是好几年,李妹陀更加憔悴苍老了,一头青丝有了霜色。或许是她思儿迫切,竟然来到阿宝上学的必经之路,想在半路上截住儿子看看。没等多久,阿宝背着偌大个书包,蹦蹦跳跳地跑过来了。李妹陀颤巍巍地迎上去,泣不成声地说:俺的肉呀……俺的……心肝肉呀……你可把妈想死哒呀!

然而,娘心里有儿,儿心里却没有娘。阿宝瞪着两颗卫生球,冷冷地呵斥道:俺爹讲,你不是俺妈,你是一个扫帚星!要害死俺呀!

李妹陀张大嘴巴,面部曲扭,用颤抖的声音说:阿宝,俺真是你亲妈呀!

你骗人!你骗人……阿宝拔腿就跑。

李妹陀似乎又中了一弹,呆了,傻了,僵立在路边,任凭冷风抽打着她那枯叶般的身躯。

……

阿宝十八岁那年,他爹张憨山染上了伤寒,山里缺医少药,误了治疗的时机,不久他就离开了人世。张憨山走的时候,老是翻着白眼珠,好久好久断不了气。立在病床边的阿宝很是纳闷,嗡声嗡气地问:爹,您想吃点么子啵?张憨山没有反应。阿宝又问,爹,您还有么子事要向儿交待么?张憨山仍然没有动静。阿宝耐着性子,再问:爹,您是不是还有么得存条扎在哪个墙旮旯里?张憨山眉头抽动了一下,但马上又恢复了老样子。

比较懂得张憨山的胞妹春香见了,心里很是难受,便呜咽着问:哥,你心里是不是还惦记着妹陀?俺去和嫂子说,叫她原谅你,莫记你的仇呃……您就放心地走吧!

话罢,张憨山随即断气,只是眼睛还朝上翻着。泣不成声的春香,只好用手轻轻地帮他合上了双眼。

这时的李妹陀也形若枯草,风都刮得跑,加上半痴半傻,生活得十分艰难。村人实在看不过眼了,便纷纷上门劝阿宝:阿宝,你妈为了你,一个人孤苦伶仃在老屋里守了你十八年,真不容易啊!眼下她老了,你爹也过世了,你还是把妈接回来一起过吧。

没想到阿宝却把脖子一梗,眼一横:咱没她那个妈!

村人见阿宝如此绝情,一个个摇着头、叹着气走了。

……

又过了几年,阿宝娶了媳妇凤仙。这时的李妹陀已到风烛残年,生活不能自理,只是她嘴里几十年不变地有气无力地哼着:阿宝,俺的肉,俺的……心肝……肉儿……

可“心肝肉儿”的阿宝,就是不去认他的那个日夜思念着他的妈……

四

劈叭!

午夜时分,一个炸雷把李妹陀惊醒。睡意朦胧的她,听到屋外的风刮得呜呜直叫,感到老屋在颤抖,嘎嚓嘎嚓贼响。劈叭!劈叭!惊雷接连滚地而过,震得李妹陀耳朵嗡嗡作响。闪电舞动着一条条金蛇,照出了窗外在暴风雨中拼命摇摆着的树梢。风更狂了,刮得瓦片不断地飘飞,劈劈叭叭砸乱了锅灶,砸乱了床和蚊帐……李妹陀浑身被雨水浇了个透,缩作一团,瑟瑟颤抖,身上还落下不少瓦片……

暴风雨刚住,村长赵二叔急忙喊起几个民兵,到全村巡查灾情。他首先想到的是张家那栋摇摇欲坠的老屋,想到孤苦伶仃住在老屋里的李妹陀。所以,他直奔老屋,临近一看,天呀!老屋已被狂风刮得歪歪倒,早已腐朽了的檩椽断了不少,瓦片飞走了,眼前一片狼藉。村长进屋,急忙用手电搜索,发现李妹陀缩在屋角,全身被瓦片砸得血肉模糊,嘴里还模糊不清地呻吟着:阿宝,俺的肉,快些……来来……来救救妈呀!

村长赵二叔吩咐民兵大头和张六,急忙把李妹陀送到乡卫生院抢救。

经大夫诊断,李妹陀只是些皮外伤,未伤及筋骨,在医院里住了半个月,就痊愈出院了。然而,出了院的李妹陀又住到何处去呢?

村长不得不上门做阿宝的工作:阿宝,老屋眼看就要垮了,你赶紧把你妈接回来一起过吧。

阿宝两只眼睛鼓得猪卵子般,扯着嗓子吼:咱没她那个妈!

村长火起,斥道:难道你阿宝是从树洞里掉出来的吗?!

阿宝却说,就算她是咱妈,可她只带咱六个月就走了啊!她没有抚养我,那俺为么子要赡养她咧?!

村长说,那是你那个猪头猪脑的爹轻信瞎子胡言,硬要把你妈赶出门——那不是你妈的错啊!

阿宝沉着脸说,是咱爹的错,那你们就去找咱爹算账噻,你干吗非要来找我垫背咧?

无论村长怎么说服,阿宝就是听不进去,就像炒了半锅石头,由你如何炒、如何炖、如何煮,就是不进油盐。没法,村长只好安排村人,砍的砍树,破的破椽皮,买的买砖瓦,村里贴了几万块钱,才帮李妹陀把老屋修整好,而且还照顾她吃上了低保,还为她办理了农村合作医疗保险。

岁月像一首山歌,哼着哼着又过了一段光景。

这天,一位中年人领着几个学生模样的小伙,扛着一些李妹陀从未见过的器材,嘻嘻哈哈地来到老屋门前的那蔸歪脖子老梨树下,架好器材,对着老屋、对着老屋后的香炉窝、对着老屋前的瓜地,勘呀,测呀。李妹陀觉得蹊跷,便上前向小伙打听:娃,你们这是做么子唦?

小伙告诉她,大妈,新建的高速公路要从这里经过,这一带的房屋都要搬迁呢。

李妹陀忧悒地回到老屋,心下暗忖:若是把老屋给拆了,俺老婆子又住哪儿去咧?

就在李妹陀睡不好、吃不香的时候,村长赵二叔打发人把她请到村部。赵二叔先把身旁两位中年人介绍给她:大妈,这就是常张高速公路筹建指挥部的向同志和邓同志,他们今天来咱们村,就是和您老协商老屋的搬迁事宜呃。

枯草般的李妹陀,也没说好,也没说不好,只是呆呆地点着头。

向同志便说,大妈,常张高速公路要从香炉窝经过,您的老屋要在近期内搬迁。刚才,咱们已和赵村长商量过了,我们指挥部考虑到您老的实际情况,决定从优补偿给您搬迁费25万元。看您老还有什么意见?

李妹陀迭声说,俺没得意见,没得意见……

双方协商妥当后,向同志便吩咐随行来的张会计,当面把搬迁费如数付给了李妹陀。

当李妹陀接过这沉甸甸的25万元钱时,那瘦骨嶙峋的双手上下颤抖不止。

25万元,对于穷困了一辈子的李妹陀来说,简直是个天文数字!从来没见过这么多钱的李妹陀,一时不知该怎么办。赵村长便和村里几位耆老一合计,决定帮助李妹陀把新居建到村养老院附近,好让孤苦了一辈子的李妹陀,今后有说话的伴儿,相互也好有个照应。

然而,就在大伙正在酝酿李妹陀搬迁的时候,阿宝却一反常态,领着凤仙不声不响地钻进了老屋,而且对着风烛残年的李妹陀,亲亲热热地喊了一声“妈!”

李妹陀泪眼模糊地打量着儿子和儿媳,甜酸苦辣一齐涌上心头,蠕动着的瘪嘴儿,半晌才发出声来:阿宝……今朝你们咯看妈来哒!

阿宝脸上火烧火燎,扑通跪下,凤仙也跟着跪在阿宝身旁,声泪俱下地说:妈,过去都是儿子儿媳不孝,求您老多多谅解。今朝,咱和凤仙诚心诚意上门来接您,往后咱们一家人就团团圆圆在一起过吧。

在李妹陀那混浊的老眼里,见门宽柱高的儿子跪在膝下,而且那漠然的刀条子脸上还似乎悬着泪,一时,李妹陀竟然感动得热泪滂沱。她仿佛负荷不起这突如其来的幸福的重压,腰如虾,全身颤栗,极其艰难地喘息着,喉咙里好不容易挤出一串模糊不清的颤音:俺的……阿宝……俺的……

不由分说,阿宝和凤仙,抬起身如枯叶的李妹陀,急匆匆地朝茶花溪那边的红砖屋奔去。

几天后,随着几声炮响,那幢伴随着李妹陀在风雨中飘摇了半个多世纪的老屋,终于轰然坍塌。惊起几只斑鸠,发出几声惨叫,绕着老屋旋了两个圈儿,便扑楞扑楞地飞入浓浓的岚雾之中……

罗永常,中国作家协会会员、中国散文学会会员。长篇小说《间岛》获第七届丁玲文学奖、长篇小说《血祭共和》被选为湖南省2010年度十部重点扶持作品之一。小小说《我和锁三儿的编年史》入选《2012年中国小小说年选》并荣登《2012年中国微型小说排行榜》,小小说《天堂的礼炮》荣登《2014年中国微型小说排行榜》。散文《从浔阳寺到渊明祠》获湖南省2005年度报纸系统文学副刊金奖。